汪丁丁:从系统生物学到意识发生学 上篇

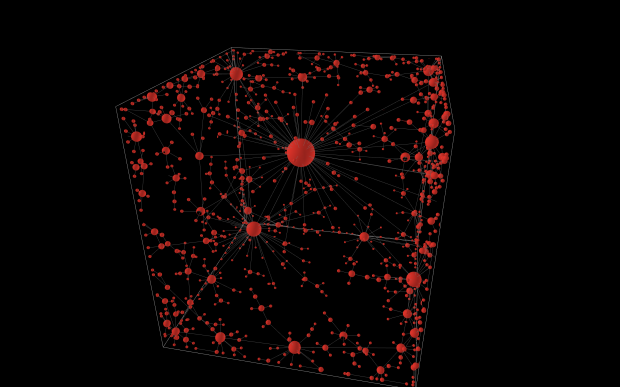

整整七天,我琢磨这篇文章的标题,最后确定,“意识发生学”这一短语,应可涵盖关于意识起源的三种主要研究思路:(1)信息论思路,(2)脑科学思路,(3)意识的“非局部性”思路。 意识的发生(genesis of consciousness)或意识的涌现(emergence of consciousness),读者若检索英文短语可能发现思路差异。所以,我用“意识发生学”来涵盖这两个皆然不同的思路,以及介于它们之间的许多其它思路。科学昌明的时代,脑科学...

整整七天,我琢磨这篇文章的标题,最后确定,“意识发生学”这一短语,应可涵盖关于意识起源的三种主要研究思路:(1)信息论思路,(2)脑科学思路,(3)意识的“非局部性”思路。 意识的发生(genesis of consciousness)或意识的涌现(emergence of consciousness),读者若检索英文短语可能发现思路差异。所以,我用“意识发生学”来涵盖这两个皆然不同的思路,以及介于它们之间的许多其它思路。科学昌明的时代,脑科学...