由于海默的评论,我继续讨论皮尔士符号学。对皮尔士而言,semiotic 和 semiotics,有显著不同的涵义,虽然,前者常译为“符号学的”或“记号语言学的”,后者常译为“符号学”或“记号语言学”。我常引述荣格的符号(象征)学说,需要澄清的是,皮尔士阐释的“符号”观念,包含了通常理解的“符号”(象征)观念,也许,我应撰文探讨皮尔士尚未探讨的荣格符号学说的深层心理涵义。

我的短文,“皮尔士与胡塞尔”(财新博客2020年6月20日),有我手绘的插图,还有详细的插图注释。我在那儿指出,对皮尔士影响最深的几位思想家,依照他们的姓名与“皮尔士”人形的距离,有远近之别。康德较远而席勒较近——皮尔士认为康德逻辑学太幼稚,另一方面,席勒的美育书简很可能是皮尔士三元体的思想源头。影响介于席勒与康德之间的,是皮尔士的父亲。距离最近即影响最深的,是黑格尔。真的,黑格尔著名的“正题-反题-合题”,民国以来,至少,由于是马克思主义“三大起源”之首,家喻户晓,“正-反-合”,辩证法的三段论。皮尔士三元体符号学,由于难以找到“内涵式”定义,根据他自己的某一次“外延式”解释,属于三元体第一类的,例如,康德的“物自体”,属于三元体第二类的,例如,黑格尔的“否定”,最后,属于三元体第三类的,例如,黑格尔的“对立统一”规律。这样的解释,似乎引出更多的糊涂。故而,我还应根据我对皮尔士的理解,提供我自己的解释。

皮尔士毕生坚持的“一元论”,似乎更接近柏拉图的一元论,故而更远离德谟克利特的一元论。不过,他是“实验”观念的伟大拓展者,由于这一拓展,形成了“美国哲学”的核心,被十分误导地译为“实用主义”。也因此,我建议读者搁置“实用主义”这一名称,耐心读我的上一篇短文,从“惊讶”心理学开始,以“认识论”为指归。理解皮尔士的思想,必须将他嵌入于柏拉图以来两千多年的西方思想史之内。怀特海的断言,两千多年来的西方哲学无非都是柏拉图的注脚。以逻辑学名世,皮尔士尤其如此。

中国人读西方思想史,呵呵,皮尔士很关键,因为中国读西方思想,就是使自己成为西方思想的阐释者,这是皮尔士三元体的第二类。中国人不可能像西方人那样思想,一般而言,没有哪一个人可能完全如另一个人那样思想,故而,阐释者只能以被阐释的为镜鉴。于是必有“反思”——请读者细看我上一篇短文的手绘插图。我读西方思想史,我建议读者的反思,首先是中西思维方式的差异。姑且以古典核心价值为例,真、善、美,姑且不论这三大核心价值如何相互作用乃至颠覆古典核心价值,我钦佩的多位中外学者,在百多年内,先后指出,西方文明的演化以“求真”为核心驱动力而中国文明的演化以“求善”为核心驱动力。姑且,……我这样使用“姑且”的时候通常意味着有许多争论尚待展开。姑且引述海德格尔晚年的一次演说(1955年在诺曼底的演说),那时,他已因纳粹情结而污迹斑斑,不过,那次演说仍是最关键的,标题是“面向思的事情”(孙周兴中译本)。他首先回顾了哲学史,并论证“哲学是希腊的”这一关键命题。在哲学的开端处,由于古希腊人的语言,哲学才有如今这样的开端。我在页边的笔记:西方人习惯于问:这是什么?于是有“知识”的发生学。中国人习惯于问:我要怎样做?于是有“伦理”的发生学。

黑格尔(《历史哲学》讲演录)的概括:中国人永远在历史之外。印度人永远在梦境之内。理性的历史,由希腊人发端。对黑格尔而言,历史只能是理性的,因为,这是他的三段论:历史(动态的)与逻辑(静态的)构成精神运动的正题与反题,而历史与逻辑的同一,是它们的合题,仍用黑格尔自己的概括,《小逻辑》贺麟的中译本第1版,“真理是整全”,故而,贺麟的第1版将“观念”译为“整念”。注意,皮尔士和我以及每一位有数学训练的读者都懂得,逻辑只能是静态的,至于历史,我们通常相信它是动态的。当“历史”成为静态的时候,只有“永恒”,那是“神”的方式而不是“人”的方式。

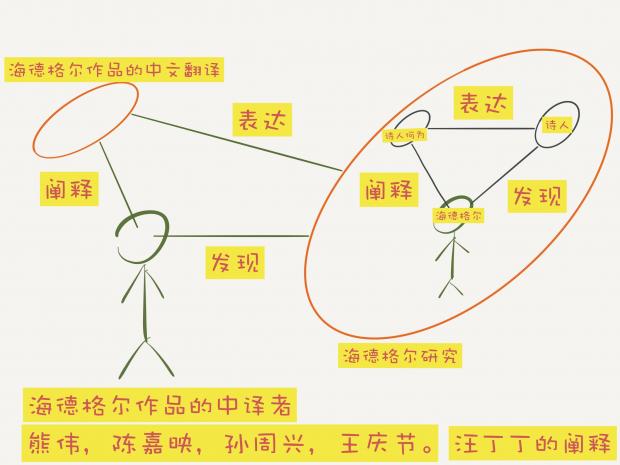

皮尔士的“符号”(记号或指号),首先是“现象”(或“所与”或三元体的第一类),其次是与“现象”相互作用的“认知者”——它们构成的二元关系是皮尔士三元体的第二类,最后是“观念”(或“共相”)——表达了某种普遍性,超越二元关系,或干脆就是黑格尔的“合题”。结合昨天我的短文插图,我特意为海默手绘了今天这篇短文的插图。以海德格尔对诗人的阐释为例,这里出现了三次阐释:(1)海德格尔的阐释,他面对的诗人(巴门尼德,荷尔德林,里尔克)是这一皮尔士三元体的第一类,他的文章或“观念”,例如“诗人何为”,构成皮尔士三元体的第三类,而他自己的阐释,与诗人构成二元关系,这是皮尔士三元体的第二类;(2)海德格尔研究,这是海德格尔中译者的对象或皮尔士三元体的第一类,然后是表达为中译本的海德格尔作品(观念或共相),构成皮尔士三元体的第三类,以及,构成二元关系的海德格尔研究及其中译者们,这是皮尔士三元体的第二类;(3)我的解读,右下角,“汪丁丁的阐释”,以这张插图的全部为“对象”或三元体的第一类,……。余下的环节,读者应可自己写出。皮尔士认为,这是一个无穷的认识过程,他相信“无穷”,他的数学观更接近柏拉图而不是毕达哥拉斯。达尔文对他有深刻影响,参阅“皮尔士与胡塞尔”我的手绘插图,“皮尔士”人形的左侧,仍依照距离远近排序他们对他的思想影响。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号