9月11日周四 AI时代,我们不能放弃思考

汪丁丁5:24:诸友应十分警惕大语言模型的任何答复,保持强烈的批判性思考。但是大语言模型帮助我们思考。例如,也许根本不存在“最小属性集”适用于一切幸福感。例如,弗兰克尔在纳粹集中营里的生活,是公认最大的苦难,但他写了“人生的意义”,成为常销励志书流传至今。

我之所以必须抄录“深度思考”的过程,就是要观察“混元”能否理解最小属性集的定义。但对于任何如“幸福”这样的抽象观念的定义,我认为大语言模型是失灵的。

各种大语言模型它们善于同时扮演正面角色和反面角色。所以,人类有人类的责任。例如,我请豆包界定“爱情”的最小属性集。它很快写出了四项属性,它们构成一切爱情必须满足的条件。然后,我请豆包批判它刚刚给出的解答。这一次,它用了远为冗长的篇幅来批判刚才的解答。最后,我问豆包:那么,是否存在爱情的“最小属性集”?豆包回答的时长远超上两次的总和,最后,它的结论是:其实不存在。

但是,你如果观察豆包解答你三次提问的过程,你关于“爱情”的属性,会有更全面的想象。这就是我希望推荐但因作者不是学院派而没有推荐的一本新书,标题可译为“不要问AI,而要与AI一起思考”(“Creative Intelligence,Don’t Ask AI,Think with It”by Greg Storey)这个标题的翻译其实很误导,逻辑不通。我们必须问,但不能放弃思考。

最近我看到OpenAI的几位工程师发表论文解释“幻觉”,与我(在《目前流行的LLM的深层弊端》一文)的解释完全一样,感谢维迎。(注:张维迎莘庄课堂公号转发该文,标题是“我有把握预言,人工智能将继续在目前的错误路线上演化”)

因为万方转发了这篇架构师公号转发的文章《OpenAI发长篇论文:大模型幻觉的原因找到了》,引发我和腾讯云负责人曹言的讨论。曹言概述了目前大语言模型的病:大模型幻觉的三重机制

第一重:在预训练中,模型根据搜集到的资料,有概率输出错误答案。

第二重:在PPO(近端策略优化)过程中,模型用错误的方式恰巧输出了正确答案后,下一次继续沿用,可能会得到错误答案。

第三重:在GRPO(机器幽灵强化策略优化)过程中,模型会编造一些问题里没有的条件,从而推导出高分答案。

因为现在的模型都有打分做强化预训练,所以当前幻觉不好避免,不知道就交白卷要给高分是个好的方案。

最后,我告诉曹言:十几年前,AI的预训练阶段,同时使用两个罚函数,一个是基于逻辑学的,一个是基于语料的。谷歌发表过论文,认为两个罚函数的收敛速度远超一个罚函数的。所以,我判断:目前的大语言模型应回到正确的路径,否则,很难解决幻觉问题。

维迎转发的这篇《汪丁丁:我有把握预言,人工智能将继续在目前的错误路线上演化》,其实最早还是杨昕看到我在这个群里发布了我写给胡舒立的文章,建议我挂在我的财新博客里(文章题目“目前流行的LLM的深层弊端”)。几天之后,海外的杨英锐教授来信表示赞成,然后,王培教授也来信赞成。

在E24课程群刚建立不久,我就注意到,尤其是余娜的发言,有许多来自大语言模型的文字。所以,我很早就提醒诸友,不要轻信大语言模型,尽可能不要使用它们的文字。因为,你可以重复我刚才与豆包的对话,你会发现,一个大语言模型这样的傻瓜提出来的解答,十个聪明人都很难完全澄清其中包含的思想混乱。

大约是2023年下半年开始,ChatGPT4让我试用,那时,我已发现GPT没有逻辑思考的能力。然后,DeepSeek免费让全世界使用,引发追捧和投资热潮。其实呢,DS已离开了最佳排行榜,落在豆包和元宝下面。“幻方”原本不打算在这条赛道上竞争。不过,我在2024年6月的EMBA课堂上还没有感受到同学们被大语言模型迫害。直到今年,也就是说,在E24课程群里,主要因为余娜的发言,让我明显感受到了大语言模型对同学们全面迫害。这当然不是余娜的问题,事实上,余娜比其他人更勇敢。事实上,大部分人类成员,就人类已有知识的广度而言,远不如任何一个大语言模型。但是,大部分人类成员都有远超大语言模型的逻辑能力。

我希望诸友现在明白了我的建议:要强化自己的逻辑能力,否则,就很容易被大语言模型的渊博折服,从而无法思考。而且,AI永远无法获得金岳霖所说的“真正感”。

总之,我的私心,我以前说过的,我的私心是,通过E24课程群的讨论,寻找AI时代的教学方法。

一方面,如前述,AI时代,这些大语言模型的任何一个,随时都有人类知识博物馆,大规模铺陈在课堂上。另一方面,它们的言论,刚才我说了,相当于一群傻瓜给出的解答,就是有十群智者也很难逐一澄清其中的逻辑混乱。也许,我认为,以子之矛攻子之盾,是最佳的思考路径。

当然,这样做完了之后,我们没有解答最初的议题。

余娜:去年十月秋天我和国发院另一位老师讨论过教育改革的问题。非常期待:以“我”为入局者,在丁丁老师此次课程中对教学有更多收获。以期学有所成,反哺后代教育中。这是我的情怀所在!

汪丁丁:这也是我密切观察的“北大二代教育群”议题。尤其是10岁以下的儿童,逻辑能力有待完善。此时遇见大语言模型,很容易认为是远超学校和家长的知识权威。

张昕瑜:AI作为一种效率工具,已经融入工作生活当中了且它是有正向意义的。 但AI工具像一辆车,不能说有车了,腿就不要了,比喻有点糙啊,腿就是我们的理解力,判断力和品位。

汪丁丁:昕瑜的譬喻,让我想到当初发明汽车的人,向众人展示汽车的功用。然后,众人面面相觑,他们说:从古到今,我们都是用双脚走路,为什么放弃双脚呢?

(继续回应张昕瑜)所以,2024年以来,我已读到至少三篇报道,提及西方的企业普遍开始放弃“AI计划”(超过75%)。因为,员工的创造性迅速下降。

我建议舒立团队禁止员工使用大语言模型。当然,我的建议太偏激。但我这一建议的用意在于防止财新团队的批判性思考能力因大语言模型的普及而迅速消失。

汪丁丁:是。尤其是初等教育,现在已成“重灾区”。但是对于任何可观测的物,大语言模型很容易界定最小属性集。我试过几十个,“苹果”,“茶”,“玫瑰”,“大麻”,“古柯叶”,……因为豆包的预训练数据库里有许多生物学教科书,它很快给出清晰的界定,它并且自言自语(深度思考模式):苹果的颜色和味道不是最小属性。

越是需要主观体验的事,大语言模型因为没有“具身性”,就越容易产生“幻觉”。例如,我请豆包写出“梦”的最小属性集。它很快给出解答,由四项属性构成梦的最小属性集。然后,我请豆包批判它给出的解答。它用了稍长时间,给出了批判。最后,我问豆包:那么,是否不存在“梦”的最小属性集?它很快答复:存在!可是,它的论证出现许多“幻觉”,以致完全不可信。

我还让豆包写出:“疼痛”的最小属性集。这次,它开篇就引述国际疼痛研究协会(IASP)对疼痛的经典定义,并由此写出“疼痛”三个属性构成的最小属性集。遗憾的是,当我让豆包批判它给出的定义时,它直接陷入无药可救的“幻觉”里,它提出的“反例”,在国际疼痛研究协会的定义里,早已涵盖于第二项属性。

总结我的思路:不要回避大语言模型,而是,强迫它跟着你思考。如我写的三个例子这样,强迫它“批判性思考”,直到它陷入“幻觉”。通常,你会从这一过程中学到很多。今天我的聊天到此为止。

9月12日周五 艺术品定价

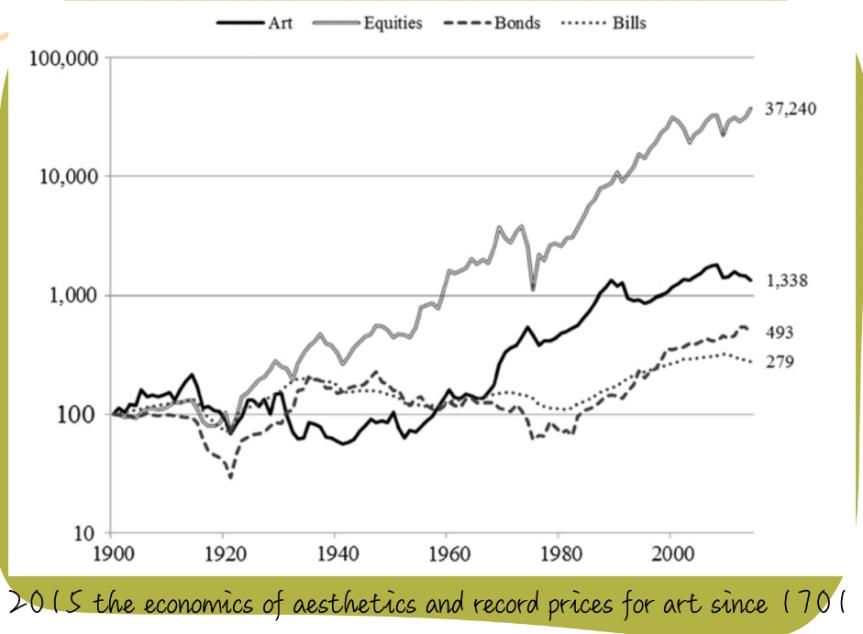

汪丁丁:2015年出版“1701年以来美学经济学与艺术品成交记录”。最上面的曲线是证券(股票)的价格指数,深色的曲线位于股票价格指数下方,就是艺术品的价格指数,再下面的深色虚线段,是公司债券指数,最下面的虚线段是政府短期债券(通常是美国政府的三个月债券)指数。

我为E23讲解经济学原理,心智地图,专门讨论艺术品定价问题。

达芬奇的蒙娜丽莎2015年保险估值7亿美元,排名,世界 第一贵画。

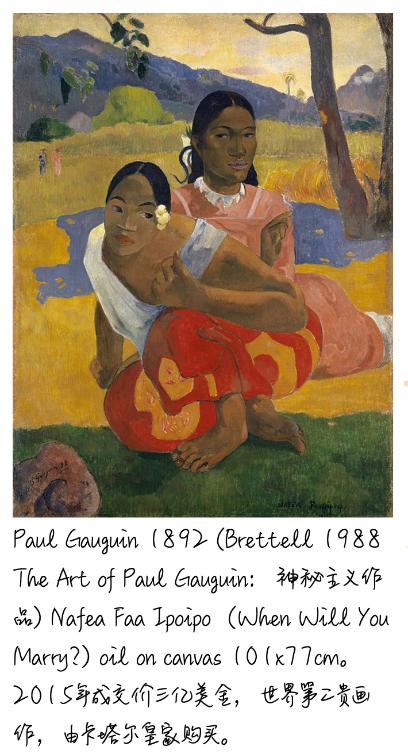

高更1892年神秘主义作品《你何时结婚?》2015年成交价3亿美元排名世界第二贵画。

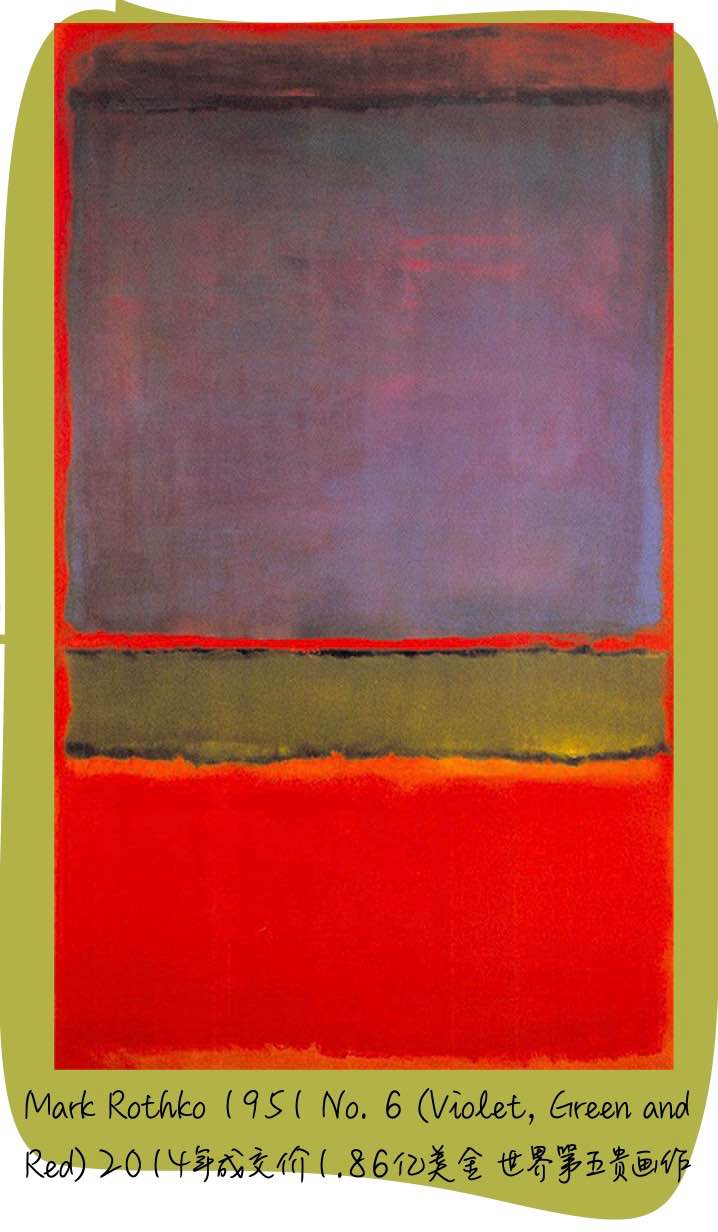

马克·罗斯科1951年作品2014年成交价1.86亿 美元排名世界第五贵画

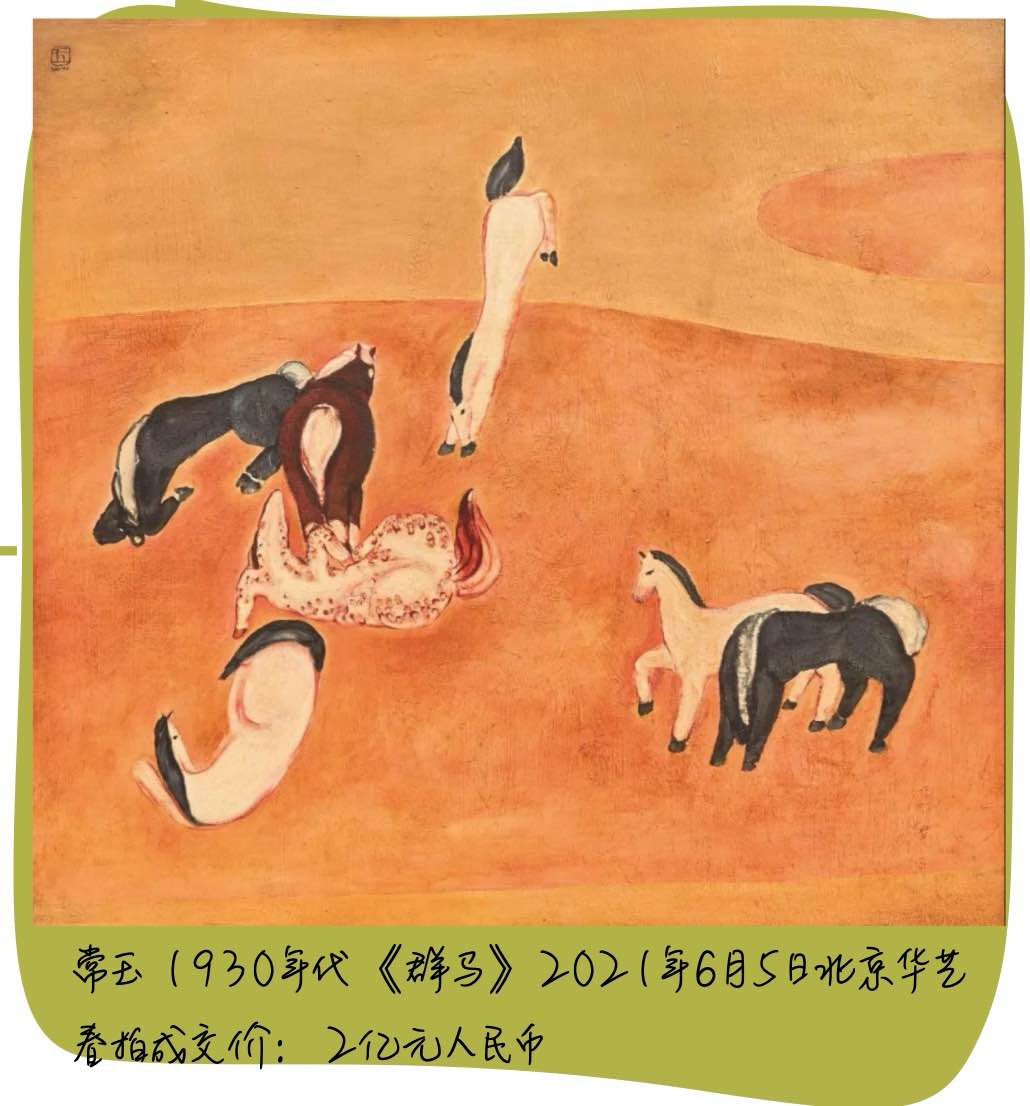

常玉1930年代《群马》2021年6月5日北京华艺春拍成交价2亿元人民币。

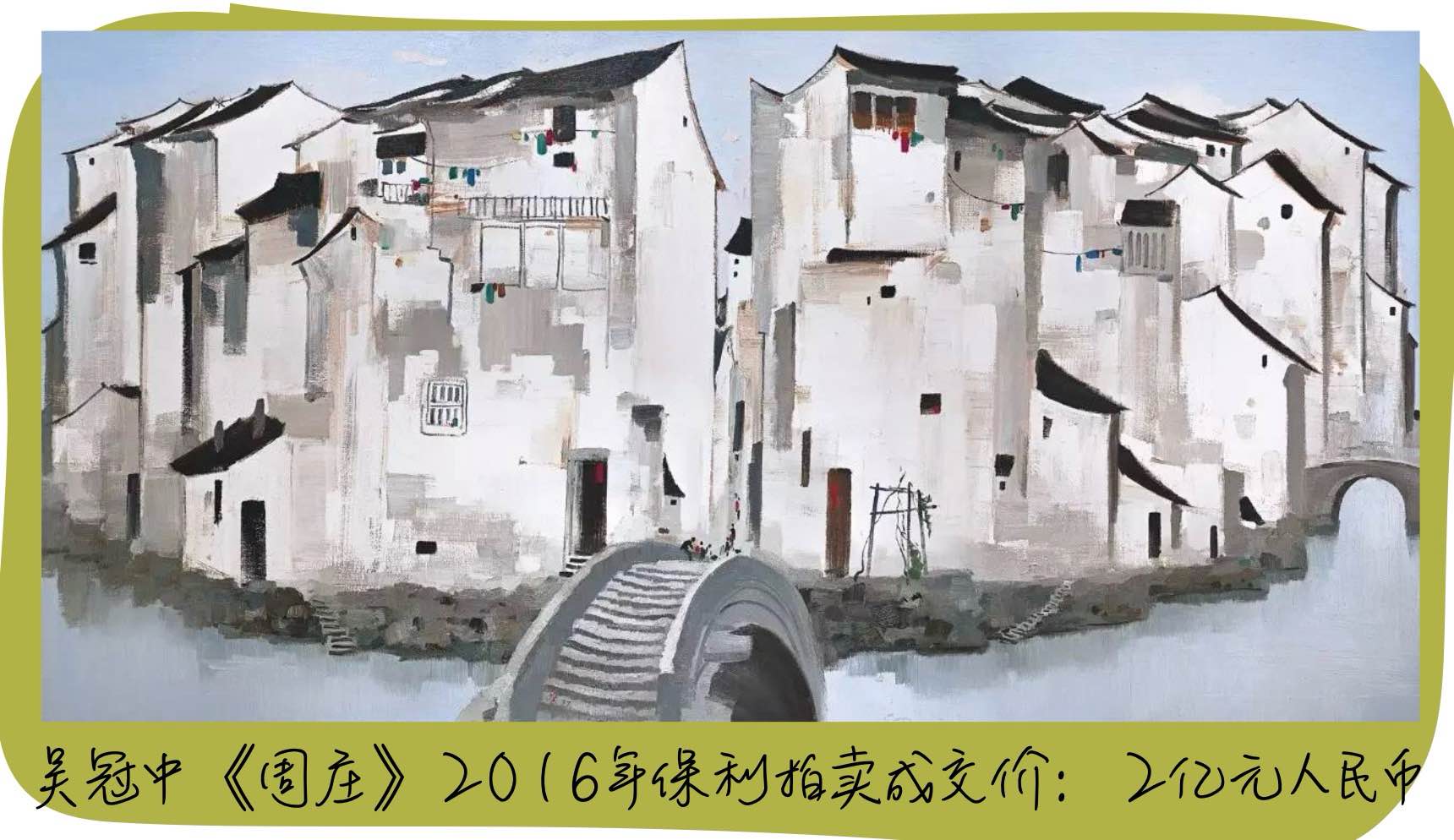

吴冠中《周庄》2016年保利拍卖成交价2亿元人民币

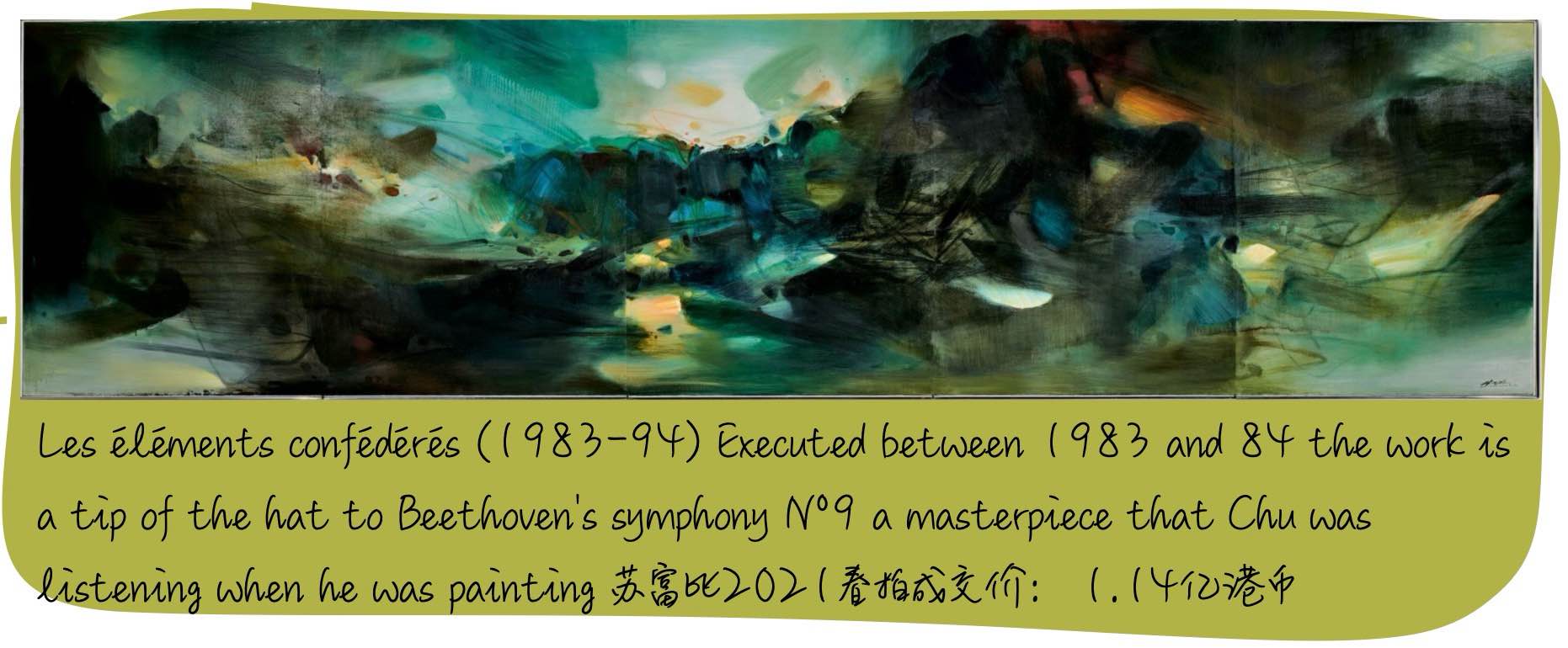

朱德群自述于1983年或1984年作画时感受到贝多芬第九交响曲的冲击遂成此画2021年苏富比春拍成交价1.14亿港元。

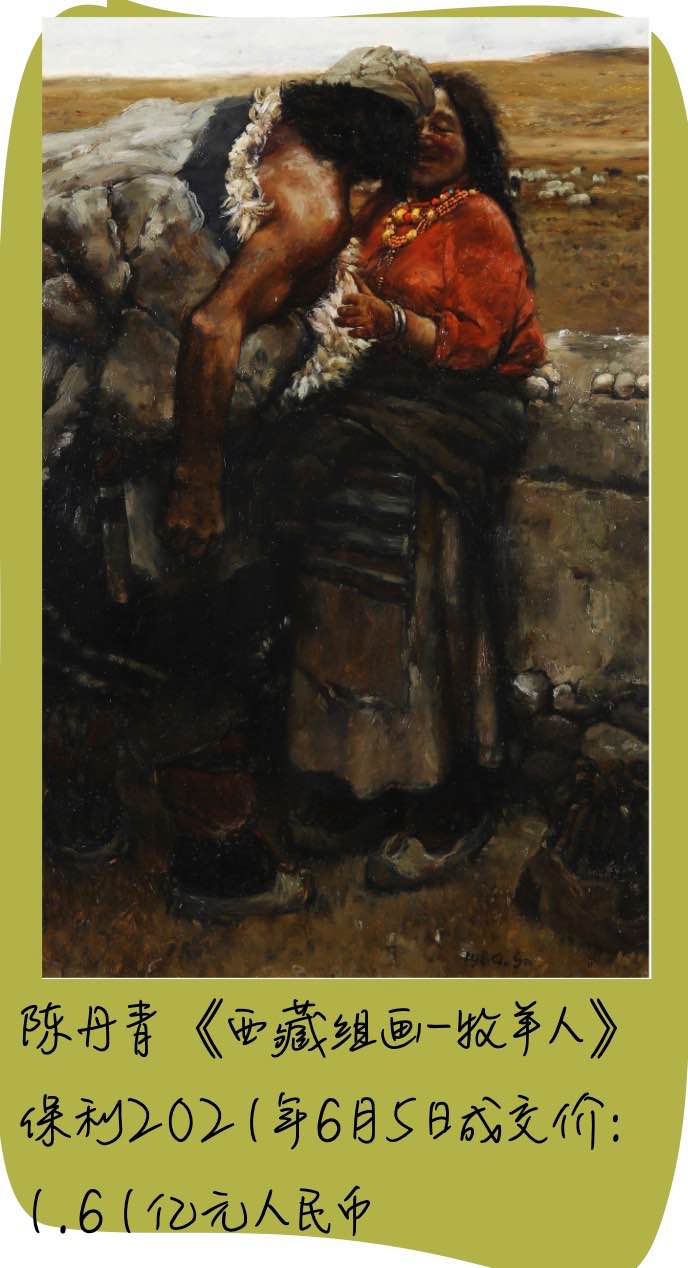

陈丹青《西藏组画之牧羊人》保利2021年6月5日成交价1.61亿人民币。

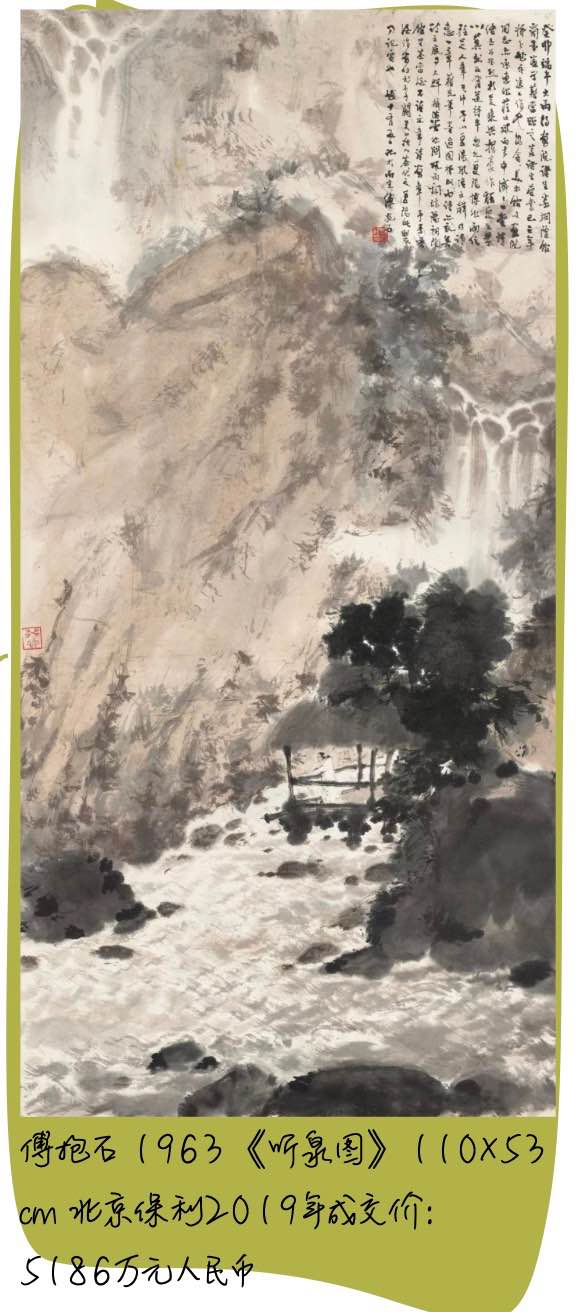

傅抱石1963《听泉图》保利2019年成交价5186万元人民币。

汪丁丁:我在回答唐中立提问时,介绍了“二元等价关系”对艺术品定价的核心作用。现在,诸友,尤其是唐中立,不妨在自己心里评估这些画作的成交价与它们对你们而言的价值之间的差距。

就我而言,我认为傅抱石的这幅作品明显被低估了。而我认为陈丹青的那幅作品明显被高估了。等价关系是主观价值关系,我们每一个人内心都有许多二元等价关系,从而我们才对世间万物都有自己的“态度”。要知道,世间万物,许多,或绝大多数,没有市场,从而根本没有成交价。但它们有价值,而且,在内心,与我们相关。这就是我的经济学原理,我大约在E22课堂上提供了论证,表明目前主流的教科书经济学,是我的经济学的特例。

回到陈丹青那幅作品,我认为它具有政治涵义,文革结束不久的政治涵义,但就油画艺术而言,它缺乏原创性,不如傅抱石那一幅国画,后者,对于“雾”和“雨”的表达,富于创意。我的这种评估,基于我浏览过的许多中西美术史画册,这些名画在我这里成为“经验”,可与名画在拍卖行的成交价,相互参照,形成二元等价关系。

每一个人内心的这种评价能力,就是康德“第三批判”所说的判断力。而任何硅基智能都不具有判断力,哪怕最基本的判断力,它们也没有。这是碳基智能的优势,将来仍是。

让我重复我多次重复的定义:知识判断力就是在任何具体情境内推测何种知识更重要以及如何获取这些知识从而求解这一情境内涌现的重要问题的能力。目前各种大语言模型充其量只是人类已有知识的博物馆,它们没有我定义的这种判断力。如果没有二元等价关系,诸友对世间万物的价值排序就会异常艰苦。这是因为,价值排序不是等价关系,而世间万物可被归入许多等价类。这些等价类的数量,远远少于如果没有等价关系而有的价值排序。用目前流行的术语表达:等价类是粗颗粒的,而价值排序是细颗粒的。

你如何成为专家?特征就是,你在你自己的领域里是细颗粒的而外行在你的领域里是粗颗粒的。你不可能是一切领域的细颗粒思考者,粗颗粒是跨学科思维,细颗粒是专家思维。

这是我为E22授课时的心智地图。

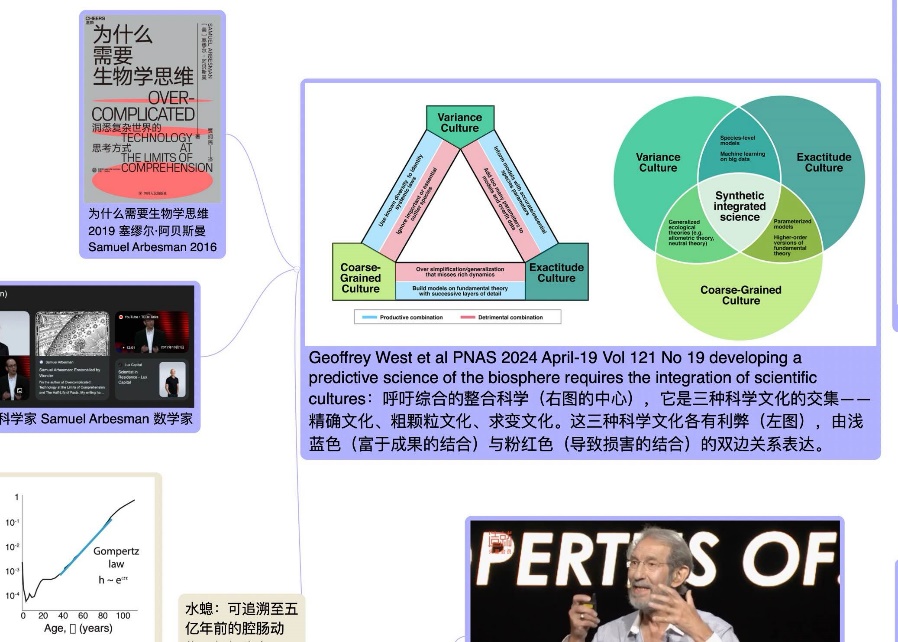

韦斯特,八十多岁时发表的论文,三种文化互动,左下角的就是粗颗粒文化。

右下角是细颗粒文化,上角是“变动文化”,三者的交集,是他想象的整合科学。今天我聊天到这里打住。

唐中立:丁丁老师好!对于艺术品鉴赏,我可谓”一窍不通“,但个体的喜好(价值重要性感受)还是有的。[呲牙]

针对上述各名画珍品,受个人认知和人生经验上的局限,我认为吴冠中的《周庄》和傅抱石的《听泉》于我而言在情感和精神上契合度(共鸣?)更高一些,也因此价值重要性排序也更高;但相较于历史市场成交价,仍然存在莫大的悬殊。

回到丁丁老师提出的二元等价关系,个人的理解,二元等价关系是每一个个体内心的一种主观判断:对于任何两件物品(有形的或者无形的),它们在我们心中是否价值相等。这种关系高度主观、因人而异,正所谓萝卜青菜各有所爱,每个人都有自己的心头好。

正是每个人心中都存在着一个基于无数“二元等价关系”构建起来的价值排序序列,决定了不同事物对每一个独特个体的重要程度。就我这个个体而言,家人健康幸福>艺术审美体验>美食的享受,这个排序直接指导着我的行为和选择。

因此,这种主观的、个人的价值重要性判断(二元等价关系)可以视为更为基础的原点,而市场价只是无数个体等价关系博弈出的暂时共识,是二元等价关系在特定条件(存在市场交易)下的一种特例和外在表现。

正如丁丁老师指出的,“世间万物,许多,或绝大多数,没有市场,从而根本没有成交价;但它们有价值”。市场无法为独一无二的情感寄托、一次难忘的旅行体验、一件从未进入市场流通的家传宝贝定价,这是否也表现为传统经济学定价的局限。

汪丁丁:我觉着唐中立的发言很好,价值排序的表达也很清楚。只要有这种最粗颗粒的价值排序,我就可推测唐中立对许多其它事物和事务的排序。例如,他可能更关注医疗和教育的质量,其次才关注美食。而且,唐中立在鉴赏画作的时候,也将中国日常生活(吴冠中)等价于粗颗粒的“家人幸福”,而西洋绘画,如罗斯科那幅抽象画,居然价值过亿美元,却与日常生活毫无关系。

9月12日朋友圈荐书《解构创造力》

9月12日朋友圈,推荐书籍《解构创造力-百年狂热史》社会科学文献出版社,塞缪尔.W,富兰克林著,“The Cult of Creativity,A Surprisingly Recent History”by Samuel W.Franklin

这本书是我收集到的最新的关于创造性的思想史。也就是说,我从2006年开始研究创造性(跨学科教育必须解决的议题),2013年以“创造性”为议题在数字中国50人论坛发表主旨演说“互联与深思”(详见汪丁丁《行为社会科学基本问题》),至今才找到了创造性这一学问的“也许唯一正确的开端”(汪丁丁《思想史基本问题》封面语)。

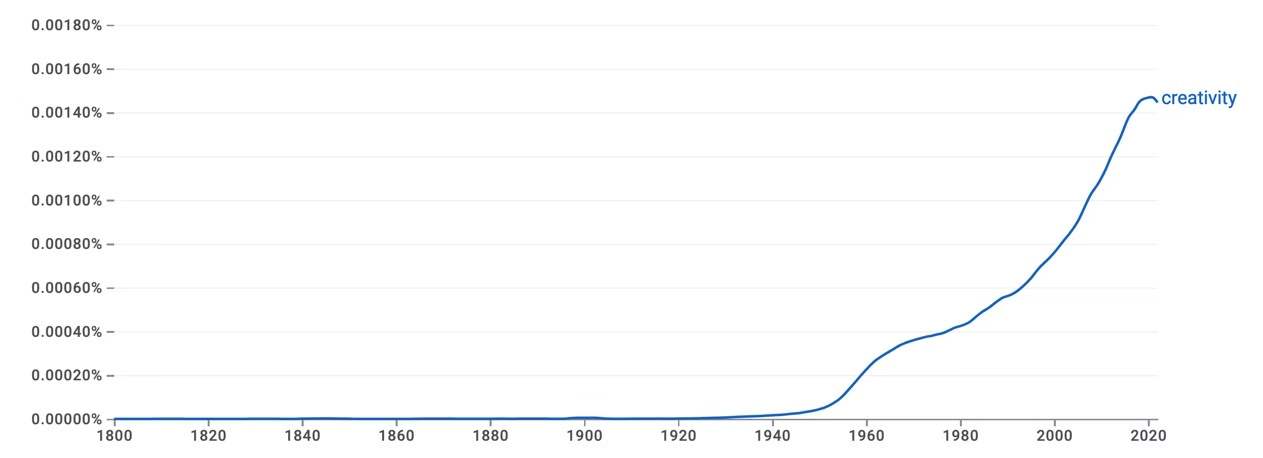

谷歌图书馆数百万册英文著作,两百年来“创造性”的出现频率,如富兰克林所说,从1945年(第二次世界大战结束)开始迅猛攀升,进入美国的主流话语。

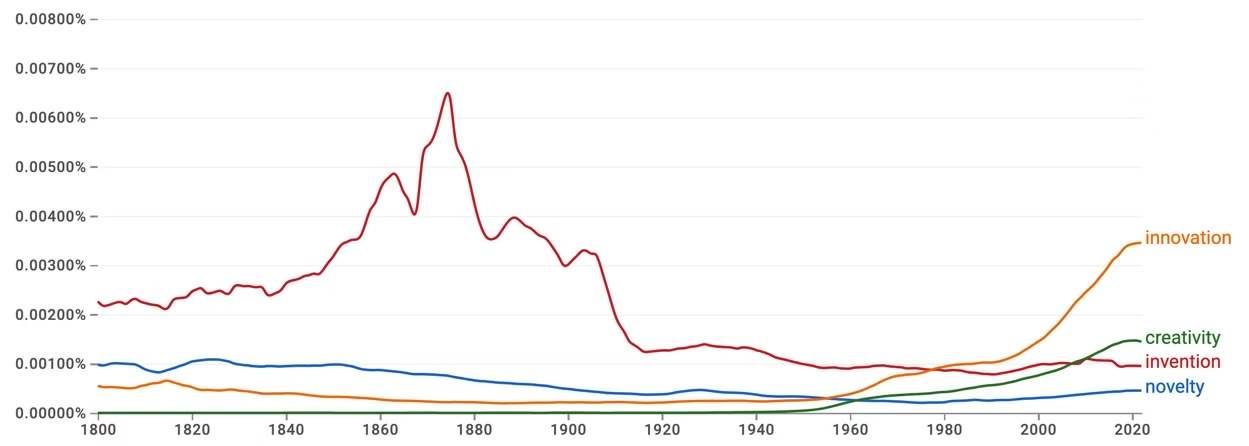

上图:我觉着这样的图示更有阐释性,这是谷歌Books Ngram Viewer绘制的四个单词的频率:发明,创新,创造性,新异性。其中最显著的峰值是工业革命时期的“发明”频率,然后,在1920-1980期间,从高居第一位降至“创新”和“创造力”之下。另一显著性是“新异性”逐渐衰微直到1980年代才有再度攀升趋势的频率曲线。新异与创新不同,后者是企业家行为,前者主要不是。类似的区分,也适用于另外两个单词。根据这位富兰克林的考证(他大量引述当年的录音和手稿的档案),战后“迷茫一代”反叛战争期间主导美国社会的“产-官-学”主流秩序,他们的思潮,与创造力的心理学研究,融为同一潜流:创造性人才通常在学校不是“好学生”,在公司不是“好员工”,在政府部门也不是“好官僚”。

创造性的心理测验关注四项要素:1)与专家们的“晶体智能”相对峙的孩子们的“流体智能”,2)发散思维的能力,3)灵活性,4)关注细节的能力。那是1950年代和1960年代的心理学,当时还没有在心理计量学里区分“创造性”、“智能”、“智慧”。后者要等待2023年才有权威人物的专著发表,所以,我在2023年课堂的心智地图里开始引用。“创造性”这一观念,最初融入反叛主流的思潮,后来融入“硅谷文化”,再后来成为“极客之道”的一部分,至今仍以反叛为基调。福柯“什么是启蒙”,核心命题:启蒙就是对主流的永恒批判姿态!

9月13日周六 探究世界的属性集

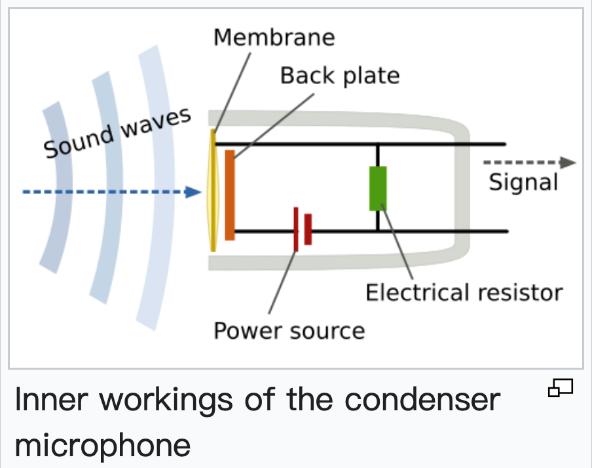

汪丁丁03:52:我再讲一个案例,这是关于麦克风的。最初的麦克风,由牛顿的死敌胡克发明,咱们小时候都玩过的,下图。

胡克与牛顿一样,都是皇家 学会的成员,他发现了这种“电话”,两个纸杯之间连一条绷紧的线。古代传说的扁鹊华佗,用这种方法为女性“搭脉”。绷紧的线,可传导振动波。

后来的发明,如图,最外面的那片“薄膜”受声音的压力内凹于是改变电路里的并联电阻,相当于后来的真空管和晶体管的放大信号。

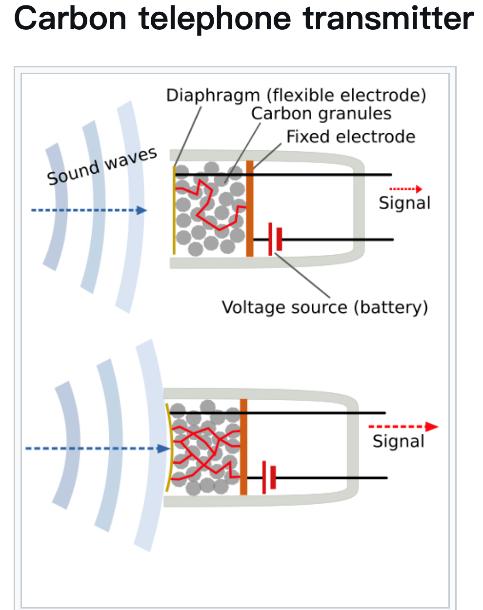

但是爱迪生有耳聋的毛病,始终不满意当时的麦克风,于是,他申请了一项专利,我年轻时用的,称为“碳芯”麦克风。在最外面的“薄膜”与里面的金属板之间充填适量的碳颗粒,他发现碳是一种可导电的物质,碳颗粒被声音压紧之后,电阻减小,声音的信号被电流放大。关键是,那片“薄膜”的属性,爱迪生实验了150种材料,最终确定,最佳的薄膜是羊皮纸和锡箔。

创新的过程,就是寻找各种属性的过程。从世界的属性集到潜在可盈利的功能集的映射。

潜在可盈利的功能,这是创新者想象客户群的潜在需求,哪些功能的集合更受他们的欢迎或将更受欢迎?创造性思维过程的两个要素:1)发散性思维,2)收敛性思维(也称为“判断力”)。这两个要素是相伴而行的,早期创造性思维的咨询公司发明了“头脑风暴”这一方法,但那只是发散性思维,当然也最关键,因为,在工业体制内生活久了,人们不会跳出盒子去思考世界。用进废退,跳出盒子的能力逐渐丧失。同样是用进废退,如果诸友习惯于让AI提供解答,诸友也将丧失独立思考的能力。

转发小智58的公号文章《Palantir AIP 深度解析(一):超越 RAG,用本体增强生成(OAG)重塑企业决策》

大语言模型的“落地”问题,核心是“数据”。企业必须为AI界定自己内部关键的“objects”的属性集,如果没有这些属性集,AI就很难提供任何augment generative。

9月14日周日

汪丁丁05:32:这本书今年有了扩充修订版,标题或可译为《以人为中心的治理》,2020年出版之后,引发震动。但我译听了两遍,现在正译听第三遍,仍不喜欢它的英文标题,我建议,根据这本书的内容,标题应直截了当:官僚主义必须死!这就是当年列宁提出的口号:我们应将官僚主义者用脏绳子勒死!梁漱溟晚年接受哈佛教授艾凯访谈,标题是“这个世界会好吗?”全世界的官僚化泛滥,战后八十年的和平时期,使资本主义彻底官僚化了。不再有韦伯描写的奇理斯玛人物的涌现,每一个角落都被官僚化了。也因此,这本书成为我最喜欢反复译听的书。我性格里“反官僚化”的气质,得分仅次于“好奇心”。与我昨天推荐的《极客之道》相比,我当然最喜欢今天推荐的这一本。虽然,《极客之道》的作者是MIT斯隆商学院的教授迈克菲,但我仍更偏爱“官僚主义必须死”的两位作者。他们分析各种数据,从中呈现给读者这个世界官僚化的严重程度,尤其是最近的三十年。他们甚至指出,最近三十年的财富与收入迅速“两极化”趋势与官僚化密切相关。因为,不必引用他们提供的数据,在官僚化的世界里,富者更容易通过政治手段就是我们常说的“寻租”而变得更富。在底层的人群,有同样的概率获得各类天赋,却因缺乏资源而自生自灭。读者真应再读一次我的《行为社会科学基本问题》,那是2017年出版的,结合这本书提供的大量数据,或许有更深切的理解。(汪丁丁《收益递增》第四讲附录7《官僚政治是企业家精神的死敌》)

接着讨论昨天的主题:发明、创新,以及更基础的科学研究,本质是探索世界的“属性集”。只不过,“科学”常可发现新的属性,“技术”更常基于旧的属性而合成新的属性。

法国那位超前于时代的技术哲学家吉尔伯特·西蒙东在1967年讲义里讨论了三极管的发明,然后讨论四极管和五极管的功能。事实上,根据豆包的检索,这两种真空管在第二次世界大战期间的远程通讯设备及大功率雷达设备里成为核心的元件。沿着他的思路,1947年出生于北京的芯片设计师胡正明(参阅汪波《芯片简史》最后一部分)想到了鱼鳍的形状,干脆让栅极成为一个包围源极的连续体,于是有了现在进入5纳米以内工艺的“FinFET”芯片方案。

西蒙东用大量篇幅论证,在技术发明的过程中,意象先于行动。意象(image)具有相当大的客观性,它在主观与客观之间,它是“主-客”关系的中介。乔布斯和艾维,反复想象第一部手机的图像,他们的想象,根据他们已经找到的各种属性与他们想象中手机应具有的那些功能,随时调整,工程师们据此制作更多的手机模型。

我读过医学史,据说,盖伦对人体有一种透视般的想象力,他能对患者的疾病迅速形成整体图像。事实上,他是罗马皇帝奥勒留(也是著名的斯多葛哲学家)的医生,他为奥勒留的严重失眠症提供了处方药(鸦片叮)。

中国史书记载,扁鹊也有透视人体的想象力,最著名的案例是,我让豆包引述:关于扁鹊医术的核心记载出自《史记・扁鹊仓公列传》,其中提到他为齐桓侯(或蔡桓公)诊病时,能准确判断对方 “病在腠理”“病在肌肤”“病在肠胃”“病在骨髓”,且明确指出 “君有疾在腠理,不治将恐深”—— 这种对病情发展阶段和病灶位置的精准判断,被后世解读为类似 “透视” 的能力。张仲景《伤寒论》开篇有“上工治未病”之说。然而,上工如何判断未病之病呢?望闻问切的过程,就是意象呈现的过程。

张仲景说“医乃小道”,后世发挥:不为名医,必为明相。虽然,老子“治大国若烹小鲜”,涉嫌过简。史书毕竟记载了不少“明相”事迹,尤见《通鉴记事本末》。宏观经济学被誉为“体国经野”之道。如我在《经济学思想史进阶讲义》里绘图示意的那样,每一位经济学家,只能有“微观体验”(不可能有“宏观体验”),并据此而有“宏观想象”。也因此,宏观经济学众说纷纭莫衷一是,只因宏观想象千差万别。

于是,例如周其仁,对我说过,宏观经济学,他只信任宋国青的。其仁的社会调查,被我列为第一名。他既然只信宋国青的宏观想象,那么,我也信。可是我没有多少微观体验,所以,宏观经济学在我记忆中,只是许多宏观经济模型。今天聊天到此为止。

9月15日周一 知识过程与人生感悟

汪丁丁:诸友也许很熟悉这位天才人物的作品:mathematica,这是最近二十年我使用的最全面快速而且最先进的数学及符号及绘图运算软件,它的创始人是一位公认的天才,加州理工的神童。这本书是他2016年发表的人物回忆录,他18岁的时候,在加州理工物理学小组与当年60岁的费伊曼成为好友,这是这本书的第一章。这本书的中译本,我已听了几遍,但仍舍不得删除。今天推荐给这个课程群,因为沃尔弗洛姆这本人物回忆录的主旨在于揭示:科学与技术领域的重要人物的研究路径与他们人生的路径纠缠在一起,“知识过程与人生感悟”。

《科技群星闪耀时-15个创新传奇》2024,Idea Makers: Personal Perspectives on the Lives & Ideas of Some Notable People作者: [美] 斯蒂芬•沃尔弗拉姆(Stephen Wolfram),2016

我让豆包绘制了这本书英文版的思维导图。

中译本是2024年的,英文原版是2016年的。Stephen Wolfram 的这本书之所以吸引我听了许多次,因为,我察觉到这里有他毕生努力独自开拓的“一种新科学”。他试图借助于他的新科学与这些科学人物之间的思想联系来阐述他的新科学思想。例如,他在谈论哥德尔的那一章,突然写了这样一句话:基于纯粹理论,哥德尔不信任数学。沃尔弗洛姆认为,哥德尔靠近了Mathematica “纯粹计算的数学宇宙”。

太阳系最终是稳定的吗?生化过程会不会失控?一套法则会导致毁灭性的后果吗?我们现在可以预期,这类问题的通用版本都是不可判定的。他还告诉我认识的一位物理学家,由于理论原因,他“不相信自然科学”。

是我发挥了哥德尔这句话的思想。哥德尔是逻辑学家,他晚年只信任华裔逻辑学家王浩(见王浩的著作《哥德尔》与自传《逻辑之旅》)。

王浩访问北京大学时,邢涛涛在场,他介绍说自己也“搞逻辑学”。后来,邢涛涛是北大学术部的部长。王浩的《逻辑之旅》,我有一篇很长的书评。我认为王浩在这本书里不仅阐述了哥德尔的思路,而且阐述了他自己的思路。人类是地球生命,人类的一切思想仅仅是地球生命可能产生的全部思想的一个子集。在“可能世界”的逻辑学视角下,哥德尔不会信任人类在目前这个世界里的知识,包括他自己的。

这样的批判,靠近了沃尔弗洛姆的“新科学”思路。他在1980年代中期发现了他编号为“30”的行为规则,参阅沃尔弗洛姆2002年英文版《一个新的科学》。在计算机上仿真的规则,编号30,能画出人类无法想象的图形,尽管规则30很简单。费因曼为此颇费脑筋,他是诺贝尔物理学家,他闻名于世的就是他有闪电般快速解题的能力。因为,他洞悉复杂问题的简单原理。可是,有一天,他告诉沃尔弗洛姆:我认为你是对的。

疫情之前,我费了很长时间阅读沃尔弗洛姆发表的博客文章:如何与外星人交流。几个小时之后,我觉着我理解了他的思路。对于外星人而言,地球人如何只发送最简单的几个信号就让它们理解地球已达到的文明程度?

元胞自动机,而且,规则30。因为,地球上最聪明的人是费因曼,而且费因曼也代表着地球文明的最高阶段,如果他无法洞悉规则30由简而繁逐渐画出来的那些奇特图形,又如果外星人能洞悉这些图形的规则。那么,地球文明低于外星文明。否则,外星人就应敬畏地球文明。

朱振林:这个本书(“Billionair,Nerd,Savior,King-Bill Gates and His Quest to Shape our World”)读完了,从起初的垄断造成的负面形象到通过慈善改变,再到最后和埃博斯坦人设的再次改变。这里探讨了很多的问题。亿万富翁带来了不平等的特权,在法律范围内几乎无所不能,这本书其实隐含了大量的对这种不平等的担忧。这个改变很难,书中其实是让读者自己思考。另外亿万富翁的形象一定是多样的,社会,每个个体对亿万富翁的期待都不同。慈善是可以改变,同样个人生活也会改变形象,注定他会是人群的焦点,以及每个人都会去思考心中的“期待”是否相同。他不是个真实的书呆子,这样的人的形象是精心包装的结果。无论如何人性还是有深刻的表现,专断,放荡不羁。我又带入地想,其实就是个人性,而作为“成功人士”社会对其的期待可能更高。总的来说,重新更新了我对盖茨的印象,更为立体了。没有纯粹的圣人!

汪丁丁:在“人格心理学”视角下,没有什么人是“好人”或“坏人”。在中国传统的“五行人格”视角下,好或坏,依赖于人际关系。回到郭店楚简“性”篇第一段最后一句话:所善所不善,势也。

先秦儒家与兵家一样重视“势”。但是,兵家任势不任人,儒家任人不任势。所以,孔子困于陈蔡之间,因“势”,而不得已,却不丧志。不战而屈人之兵,这是“势”所致,不必打仗。@朱振林 我建议振林读一读我今天推荐的这本书,战争人工智能 AI Automation and War,The Rise of A Military-Tech Complex,作者 Anthony King。

请关注彼得·蒂尔的核心作用。这个人,硅谷奇才,当初在PayPal就是核心人物,后来转入美国政界,显然超越马斯克。

唐中立:前一段时间刚看了沃尔夫勒姆的《这就是ChatGPT》和《万物皆计算》,有点似懂非懂;觉得他看待世界本质的视角非常独特:

宇宙及其万物的本质是计算,复杂现象皆源于简单计算规则的反复应用。

原本想请丁丁老师对沃尔夫勒姆这个人及其思想做一个评论,不成想今天老师就提及了!

核心观点(来自DS整理)

1. 宇宙的计算本质论:宇宙并非由传统的数学方程所主导运行,而是由一个简单的、计算性的底层规则所驱动。万物,从时空、基本粒子到生命、智能和社会,都是这个底层规则计算过程的涌现现象。

2. 简单产生复杂:极其简单的规则(最典型的例子是元胞自动机,如规则110)通过反复应用,能够产生无限丰富、极其复杂且看似随机的行为。这种复杂性并非源于外部,而是规则自身演化的内在属性。这挑战了传统科学认为“复杂输出必然源于复杂输入或规则”的观念。

3. 计算等价性原理:这是全书的理论基石。该原理指出,几乎所有能达到一定复杂程度的系统(人类大脑、天气系统、元胞自动机等),其计算能力最终都是等价的,即都能达到通用图灵机的水平。这意味着,在计算层面上,自然界中的复杂系统和我们制造出的计算机并无本质区别。

4. 计算不可化约性:由于许多系统在计算上是通用的,它们的长期行为不存在“捷径”可预测。你无法用一个更简单的公式来跳过计算过程直接预知结果;唯一知道系统会变成什么样的方法,就是实实在在地运行它(Run It)。这从根本上解释了为何许多自然现象(如天气)难以精确预测。

5. 一种新科学范式:基于以上观点,沃尔夫勒姆主张一种全新的科学研究方法。不再主要依赖传统的数学分析方程,而是通过在计算机上穷举和运行简单的计算程序,观察其涌现行为,并与自然界中的复杂现象进行比对,从而发现支配宇宙的基本规则。

朱振林:彼得·蒂尔这个人我了解过,他原来是PayPal的CEO,也是创始人之一。《从0到1》 ( Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future)是他写的。

汪丁丁:@朱振林 对,事实上,2016年开始,他就在美国政治中发挥了重要作用,但他坚持低调,尽可能不进入公众视野。

@唐中立 我的发言与唐中立的发言主题重合,看上去是一种偶然,其实是荣格晚年强调的“共时性原理”。因此,我强烈建议唐中立尽快阅读我推荐的这本书,是他2016年出版的,不过,中译本也可以听,是2024年出版的。

唐中立:谢谢丁丁老师的建议,这本书的纸质版已经购买了一段时间,汗颜的是一直还没看…[尴尬]

汪丁丁:也对,我也不喜欢这个中译本,标题就很糟糕。

没错儿。茨威格的那本书《人类群星闪耀时》更著名。不过,这个中译本的标题遮蔽了作者的深意。而且,另一个中译本也借用了茨威格这本书的类比:量子群英。这些都是出版商的肤浅表达,也许编辑部里只有接受过人文训练的编辑。

沃尔弗洛姆这本书的英文标题应该是:创造观念的人Idea Makers。

沃尔弗洛姆在2025年5月21日的博客文章里探讨了一个与大语言模型密切相关的主题(他的软件已被OpenAI融入ChatGPT):想象一个更大的脑。根据他在这篇文章里的描述,地球人类的语言通常包含三万个不同观念,这似乎与人类的脑量有关。如果有一个更大的脑,这里说的更大,是数量级的更大。例如,人类的脑内有大约千亿个神经元,平均每个神经元有大约千个树突(即与其它神经元的接口),所以,目前最大的大语言模型的参量总数只不过是人脑的参量总数的百分之一。但他要想象一个更大的脑,例如,数百亿个神经元的脑。读完这篇文章之后,我觉着,他还在继续思考,他出生于1959年,比我小六岁,正是脑力的鼎盛期,值得继续关注。就他目前的思考而言,容我概述如下:1)哥德尔“不可能性”定理和“通用图灵机”意味着,我们感受和理解的“宇宙”,有许多不可简约的关系,例如,“涌现”,从较低层级涌现为更高级的秩序(也可能是无序)是不可简约的,也就是说,不能还原为较低层级的原理。例如,意识是一种涌现,今天,没有科学家认为意识可简约为物理和化学的原理。沃尔弗洛姆推测或相信,我们感受的宇宙,充满了许多不可简约的现象,同时也充满了许多可简约的现象,而我们的脑,有限的脑,在求生存的演化过程中,只能关注生存必须的那些现象,并为理解这些现象,有了抽象的观念,而且,至今,不论是哪一种语言,似乎最多也就是三万个观念。十年前,《科学美国人》有一组文章,提及一个普通人毕生能记住大约一万个观念。每一个观念都由一个名词表达,通过名词(或“动名词”或名词化的短语),我们相互交流自己感受到的宇宙,我们于是逐渐达到目前的文明高度。

沃尔弗洛姆相信,我们全体感受的宇宙有许多不可简约的团块,我们的脑不足以理解这些团块里的现象,但我们的宇宙还有许多可简约(即可抽象)的团块,我们的脑就凭借对这些团块的感受与表达,才有了今天的人类文明。他的结论或他倾向于暗示的结论:所以,我们不应贬低大语言模型的意义。因为,它们很快就有远超人脑的神经元数量,例如它们可能有数百亿神经元和数万亿的参量。那时,它们也许涌现许多人类不能理解的观念。

结合今晨我推荐的Anthony King 关于现代战争人工智能的著作,大语言模型的“更大的脑”,可迅速降低战地指挥官的认知负担,它们能迅速分析和筛选分布于战场的数百万感知器传送到指挥部的信息,并建议更明智的战略。

长期而言,更大的脑,将可能感受更多的团块,这些团块在人脑而言是不可简约的从而充满了无法判定的哥德尔命题,但这些团块对人工智能而言是可感受的从而可表达为新的观念。例如,人类无法感受引力和电磁力,而人工智能机器人很容易就可以有电磁波感受器,也不难获得引力感受器,如果它们也有人类的五种感觉,那么,它们将有七种感觉。更大的脑,能感受更细微的嗅觉和味觉。而人类目前无法感受这些细微差异,参阅我的朋友圈评论。最后,演化的结果是,千亿神经元的人脑,耗能是仅有百分之一脑量的电脑耗能的千分之一。量子计算或类脑计算,是目前已知未来最可能的两种电脑形态。当然,沃尔弗洛姆对量子计算的感受,与我们一样,十分有限,他的思考,有待未来发展。今天下午的聊天,结束了。

9月15日朋友圈荐书AI, Automation, and War The Rise of a Military-Tech Complex

Anthony King 2025 AI, Automation, and War The Rise of a Military-Tech Complex《人工智能,自主武器,战争:一种军事科技复合体的崛起》。这位作者长期专研战争问题,这本书是他接受的用于研究“城市战争”问题的重要项目资助。开篇很好,关于现代战争与AI的文献综述,这一部分相当精彩,我建议每一位关注未来十年人类可能面临的世界大战的中国人“译听”这本专著。我听完了这本书,现在选择其中两章再译听。主要涉及作者描写的美国与中国之间的大规模战争。这是两个大国,而俄乌战争被这位作者降格为两个中等军事国家之间的AI战争试验场。首先,只要AI武器被用于局部战争,就已颠覆了关于“机器人第一原则是不伤害人类”的古典假设,在晚近二十年的局部冲突中,这一假设早已被放弃了。于是,机器人可以杀人,成为AI自主武器的第一原则。于是,更重要的问题是如何防止AI误杀自己人,并且,如何防止机器人集群消灭人类。这本书的作者是内行,他认为未来十年的战争不可能使用AI将战争自动化,因为AI没有判断力。他访谈了或引述了美国、英国、北约组织、还有以色列的相关部门的领导人。他们都认为目前AI当务之急是降低战地指挥官的认知负担,海量数据涌入这些指挥官的指挥所,每一平方公里内的每一行为都涌进来,以致他们无法判断究竟那一行为更重要。也就是说,海量的战地数据必须经过人工智能的筛选。好吧。

9月16日周二 收益递增现象-观念聚集涌现出更多新观念

汪丁丁:今天的主题是收益递增现象,注意,是“现象”,不讨论“原理”。

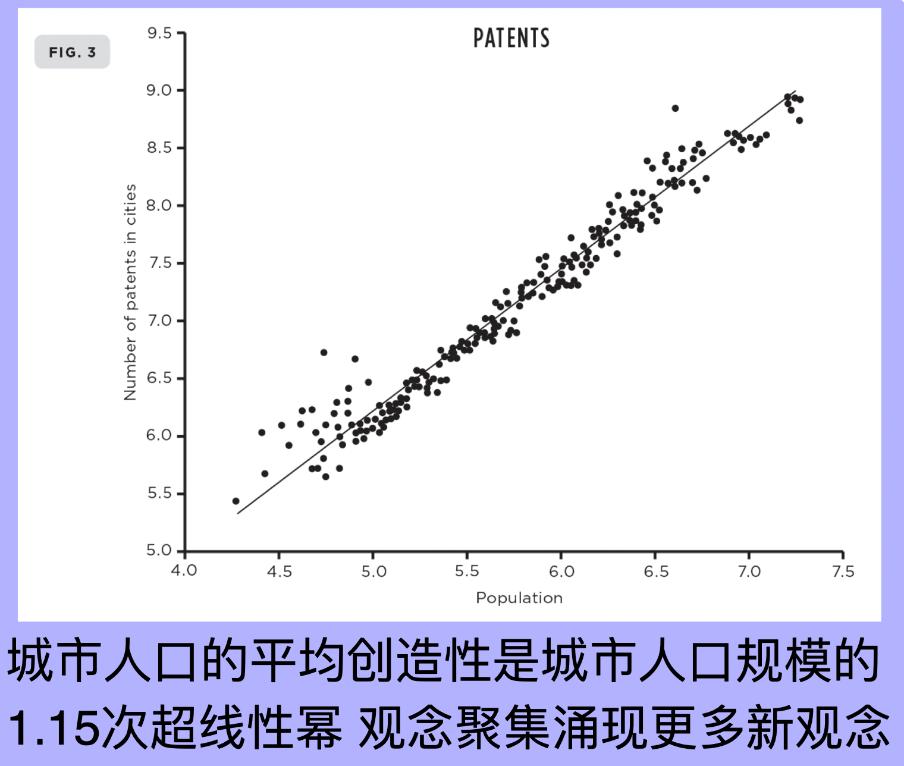

城市人口的平均创造性是城市人口规模的1.15次超线性幂。观念聚集涌现更多新观念。

使一个人有创造力的不是单一的见解或想法,而是产生想法、解释想法和赋予想法生命的更大的观念框架。

丁丁命题:同一观念在传播过程中与不同的头脑形成不同的互补性或互替性,这是“互联网”的核心功能,观念改变世界

诸友忙于日常工作,可思考上面的这张图,以及我的评论,然后,如果涌现出有趣的想法,不妨写在这里。

我抄录沃尔弗洛姆回忆乔布斯的那一章的一些段落:“在我们第一次见面后的几个月里,我和史蒂夫就Mathematica进行了各种各样的互动。实际上,那时它还叫欧米茄(是的,像阿尔法一样),讨论的一大主题就是应该叫什么名字。一开始它叫欧米茄(是的,像阿尔法一样),后来叫Poly Math。史蒂夫认为这些名字很糟糕。我给了他我考虑过的名字清单,并敦促他提出建议。有一段时间他什么也没建议。但后来有一天他对我说:“你应该叫它Mathematica。”其实我考虑过那个名字,但最终还是放弃了。我问史蒂夫为什么他认为那个名字不错,他告诉我他的命名原则是从某个事物的通用名称入手,然后再对其进行“浪漫化”处理(即赋予其更富有诗意或吸引人的含义)。当时他最喜欢的一个例子是索尼公司的Trinitron显示器。我们为此讨论了好一会儿,但最终我同意了他的观点,确实,“Mathematica”是一个很好的名字。从那以后,这个名字就一直沿用了下来,至今已经快24年了。1988年6月,我们已经准备好发布Mathematica了。但是,当时NeXT还没有发布其计算机,史蒂夫·乔布斯很少在公共场合露面,关于NeXT在搞什么鬼的猜测已经相当激烈了。因此,当史蒂夫·乔布斯同意出现在我们的产品发布会上时,这对我们来说是一件大事。他做了一个非常精彩的演讲,讨论了他如何预期越来越多的领域会变得计算化,从而需要算法和 Mathematica 的支持。他对这一愿景的阐述非常清晰,而且事实证明他的预测确实成真了。(现在,当我从非正式渠道听说 iPhone 中有很多核心算法都是借助 Mathematica 开发的时,我觉得真是太棒了。)不久之后,NeXT正式发布,每台电脑都捆绑了Mathematica。尽管NeXT本身并没有取得商业上的成功,但史蒂夫捆绑Mathematica的决定后来被证明是一个非常棒的想法,并且经常被引述为人们购买NeXT的头号原因。作为历史上的一个有趣的小插曲(我是多年后才知道的),有一批为运行 Mathematica 而购买的 NeXT 电脑被送到了瑞士日内瓦的欧洲核子研究组织(CERN)——这些电脑后来有着非同寻常的意义:它们成为了万维网最初开发的平台。在我的一生中,我有幸与各种各样的天才人物接触。对我来说,史蒂夫·乔布斯最突出的是他清晰的思维。他一次又一次地处理复杂的情况,理解其本质,并利用这种理解做出大胆的决定性行动,通常是在完全出人意料的方向上。我自己的一生大部分时间都投入到科学和技术领域,试图以类似的方式开展工作,并努力创造出尽可能优秀的产品。然而,当我们审视技术和商业的实际世界时,确实会遇到一些情况:在这些情况下,上述策略是否有效并不明显。事实上,有时候似乎所有的清晰度、理解力、高质量以及新想法都并非真正的关键所在——真正的赢家往往是那些有着截然不同利益诉求的人。因此,对于我和我们公司来说,看到史蒂夫·乔布斯和苹果公司近年来取得的惊人成功,是非常有启发性的。这证实了我长期以来坚信的许多原则,并鼓励我以更大的热情去追求这些原则。在昨天:Wolfram|Alpha将被用于iPhone 4S上的Siri系统的消息正式发布了。这在某种程度上正是史蒂夫·乔布斯式的决策。他意识到人们只是希望能够直接在手机上获取知识和执行相关操作,而不需要经历那些人们通常认为必不可少的额外步骤。”

9月17日周三 荐书The Steve Jobs Way,理解产品和团队的观念

汪丁丁03:45:今天我推荐这本书“The Steve Jobs Way --- iLeadership for a new generation”给诸友,放在微信读书里“译听”。这本书不是乔布斯的传记,但听了开篇,我就继续译听了。产品和团队,这是我们理解乔布斯这个人的两个核心“观念”。

作者Jay Elliot在非常奇特的情境里遇见乔布斯,并立即被乔布斯聘到苹果公司。这是开篇,我从这里就被吸引了。他的职务是“高级副总裁”,但乔布斯从不分工明确。总之,强烈建议诸友尽快开始译听。

从愿景到产品,我说过,这是企业家的使命或功能。乔布斯说过,公司不重要,产品重要。企业因为产品而获得存在的理由,规模经济效应,请回忆这里刚讨论过的斯密“制针业”。因此,团队是从愿景到产品的人力资源过程。我始终不满意目前流行的HR运行方式,早已失去了HR的宗旨。我记得有一次“小米”的HR负责人很认同我的批评。

“. . . which has to be one of the most unlikely places in the world for an encounter that changes your life.

The headline story I was reading in the business section told about the calamitous end of start-up Eagle Computer. A young man who was also waiting was reading the same article. We fell into conversation and I shared my connection with that story. I had just recently told my boss, Intel president Andy Grove, that I would be quitting my position at his company to join the guys who were starting Eagle Computer. The company was just about to go public.

The day of the public offering, the CEO became an instant multimillionaire and celebrated by going out drinking with his cofounders. From there he drove right over to buy himself a Ferrari, took a car from the dealership for a happy test drive, and crashed. He died, the company died, and the job I had quit Intel to take was over before I had even reported for work.

The young man I had told this story to started asking questions about my background. We were quite a contrast: He was this hippielooking twenty-something in jeans and sneakers. In me he saw a six-foot-five athlete in his forties, a corporate type in suit and tie. About the only thing we seemed to have in common was that at the time we were both wearing beards.

But we quickly discovered a shared passion for computers. The guy was a fire-eater, bursting with energy, lighting up at the idea that I had held key positions in technology but had left IBM when I found them slow to accept new ideas.

He introduced himself as Steve Jobs, Board Chairman of Apple Computer. I had barely heard of Apple, but I had trouble seeing this youngster as head of a computer company.

Then he took me entirely by surprise, saying he’d like me to come work for him. I answered, “I don’t think you can afford me.” At the time, Steve was twenty-five and later that same year, when Apple went public, would be worth something like $250 million. He, and the company, could afford me.

. . . 这肯定是在这个世界上最不可能邂逅、从而改变你人生轨迹的地方之一。

我在商业版块读到的一篇头条文章讲述了初创公司鹰电脑灾难性的结局。另一个也在等待的年轻人也在阅读这篇文章,我们攀谈起来,我分享了自己与这个故事之间的联系。不久前,我刚刚告诉我的老板,英特尔总裁安迪·格罗夫,我将辞去在他公司的职位,加入这家初创的鹰电脑团队。当时这家公司即将上市。

公开募股的那一天,这位首席执行官瞬间成为了身价数百万的富豪,并借此机会与他的联合创始人一起出去喝酒庆祝。之后,他径直驱车前往去为自己购买一辆法拉利,并在经销商那里取了一辆车进行了一次开心的试驾,结果却发生了事故。他去世了,公司也随之倒闭,而我为了接手这份工作而辞去了英特尔的工作,结果这份工作还没等我报到就结束了。

那个听我讲述这个故事的年轻人开始询问我的背景情况。我们两人形成了鲜明的对比:他是那个看起来像嬉皮士的二十多岁的年轻人,穿着牛仔裤和运动鞋。而我在他眼中则是一位四十几岁的身高六英尺五英寸的运动型男,身着西装领带,一派商务范儿。当时似乎唯一是我们俩共同点的就是我们都蓄着胡须。

但我们很快发现,我们对于计算机都充满热情。这个人是个吞火表演者,充满活力,一听到我曾在科技领域担任过关键职位,但后来因为觉得IBM接受新想法的速度太慢而离开的消息,就兴奋不已。

他自我介绍说他是苹果电脑的董事长史蒂夫·乔布斯。那时我几乎没听说过苹果电脑,但我不相信这个年轻人能领导一家电脑公司。

然后,他完全出乎我的意料,说他想让我来为他工作。我回答道:“我觉得你雇不起我。”当时,史蒂夫只有25岁,而那年晚些时候,当苹果上市时,他的身价已经达到了大约2.5亿美元。他和公司都雇得起我。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号