9月24日周三 劳动分工与收益递增现象

汪丁丁:今天我返回这个课程群最初的主题:劳动分工与收益递增现象。

劳动分工的收益还应扣减协调分工的成本。只要关于“资源”的竞争足够激烈,自然选择的力量势必作用于“企业”、“市场”、以及其它类型的协调机制。一般而言,只要竞争足够激烈,假设生产的总成本:C=资源的配置成本+资源的使用成本,于是AC随总产出下降(收益递增)意味着制度(资源配置效率)与技术(资源使用效率)共生演化。我写出了一个重要的命题。

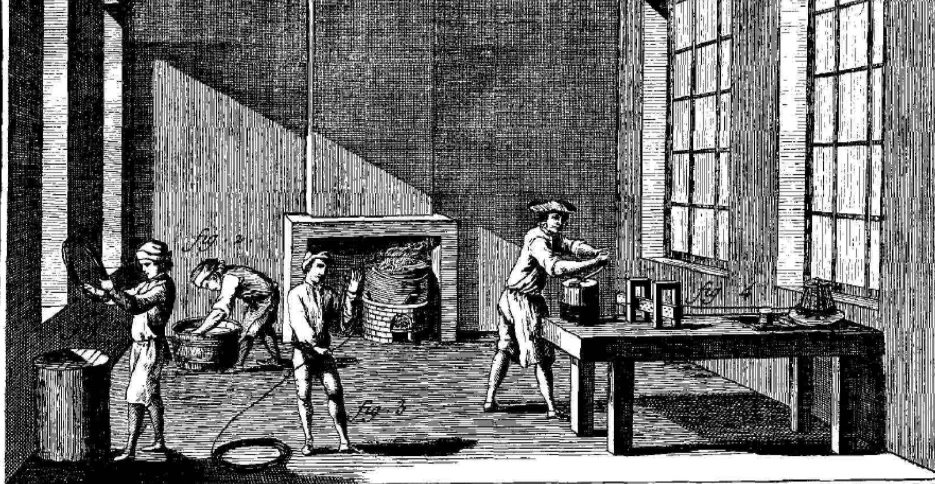

斯密访问法国期间,晚于狄德罗的“百科全书”出版年代。所以,后来的经济思想史界,承认亚当·斯密涉嫌抄袭法国“重农学派”。

我在这个群里贴了一幅类似的插图,都出自狄德罗“百科全书”。但是,现在的这一幅,比以前的那一幅,少了大约50%的团队成员。

根据斯密描述的“制针业”案例,10个人的团队,每人每天制针至少4800枚。但如果只有一个人,如果他是“生手”,每天大约制针1枚,如果他是“熟手”,每天大约制针20枚。可见,劳动分工导致专业化,劳动生产率有数百倍的提高。

为什么这个团队只有4位成员?

斯密的回答,就是两百年后,诺奖经济学家斯蒂格勒认为斯密《国富论》唯一正确的第二个命题:劳动分工的深度,受到市场广度的限制。

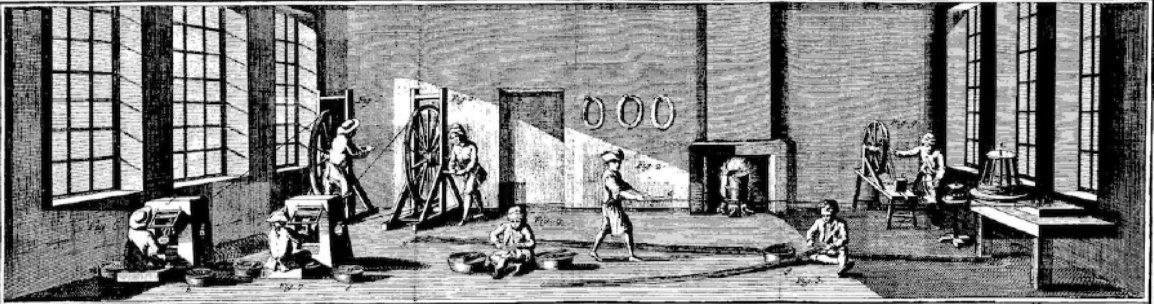

现在,我贴出第三张插图。

这里的团队,有8位成员。市场广度,在杨格1928年英国皇家经济学会主席的就职演说里,用人均货币收入的实际购买力来近似。有足够大的需求,就可诱致供给团队有足够多的成员。可是,“斯密-杨格”的这一命题,只考虑需求侧的因素。

中国改革在四十年前启动时,国务院总理指示马洪预测2000年的中国经济,为此,国务院发展研究中心(马洪创建)成立了一个团队,有若干小组,我在“人口与就业”小组,当时,周小川是清华“自控系”的博士,他主持“宏观经济”小组。开会时,他宣称:仅就中国经济而言,应当是供给决定需求。小川的原话是:你生产什么,他就消费什么。这是正确的,对于中央计划经济而言。

杨小凯的博士论文,接着“斯密-杨格”命题,试图证明“一般均衡”的存在性。可是,他的经济模型是基于劳动分工和专业化过程的,本质上,是动态的,或称为“时间过程”。更深的原因在于,专业化的载体是资本(人力资本与物质资本),而资本是一种存量。我说过,存量不可能纳入“一般均衡”模型。

诺斯的新制度经济学,1993年获得诺奖,是中国经济体制改革的思想资源,也许是当时最重要的思想资源。与此同时,更激进的改革者,更喜欢科斯和张五常的产权经济学派,1991年获得诺奖。诺斯的新制度经济学,引入了张五常博士论文的核心观念“交易费用”。劳动分工需要协调。协调的费用,就是交易费用。阿罗的定义最彻底:制度运行的费用,就是交易费用。张五常的定义是否定式的:只要在一个人的经济里存在的费用,都不是交易费用。产权学派的核心人物是巴泽尔,他的定义是:界定产权与维护产权的费用,就是交易费用。

然后“信息经济学”崛起,2001年获得诺奖,三位经济学家,最活跃的是斯蒂格利兹,他的诺奖演说,提出了一个新的范式:信息经济学范式。用以取代亚当·斯密的“看不见的手”范式。他的诺奖演说旨在论证这样一个行为经济学的命题:既然一个人的行为本身,不仅是资源的配置过程,而且还传递给他人某种信息从而影响他人的经济决策,那么,全部经济过程就同时是资源配置过程与信息配置过程,而这两个过程不可能有共同的“一般均衡”状态。因此,人类只好寻求“次优”状态。

制度运行的费用,可以认为就是界定产权与维护产权的费用。而产权的界定费用和维护费用,都依赖于信息配置。我家的牛吃了你家的草,如果你建造篱笆,就可防止你的草地被我的牛群侵犯。但你因此支付建造和维修篱笆的费用。在信息经济学的视角下,你可以提醒我不要让我的牛进入你家的草地,否则,你将执行你的财产权利。你可以提前列出你用来执行产权的各种手段,从武器到法庭。如果我听懂了却不理睬,那么,我的牛可能死于你的火枪。所以,我应理性推演这些后果,于是我可能建造一个牛栏,或者,我要求与你分摊篱笆的费用。总之,上述过程不必真发生,只需要信息在我和你之间正确配置。

回到今天的两张插图,如果团队规模持续增加,于是制针生产率持续增加,针的价格持续下降,诱致市场需求持续扩张,那么,为什么没有出现由一个规模巨大的制针团队为全世界生产这种大头针的局面?这个问题,最初是诺奖经济学家希克斯提出来的。他给出的回答是:因为,随着工厂规模的扩张,迟早,管理的费用将完全抵消工厂规模增加而节约的生产费用。

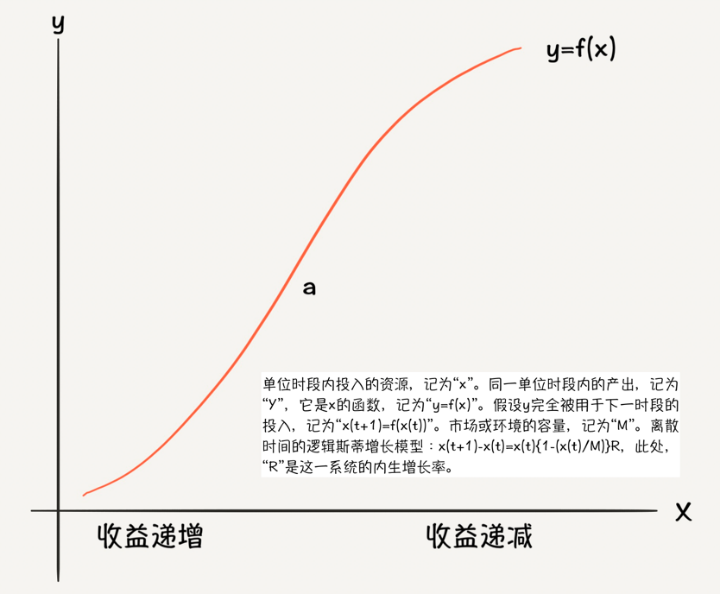

管理的是什么呢?就是协调团队成员的分工。我再次贴出这张示意图,不难想象,当团队规模只有4人的时候,制针流程处于收益递增阶段,团队规模可继续扩张,直到越过拐点,然后就出现收益递减现象。在这幅示意图里,资源限制是收益递减的主因。在制度经济学视角下,资源必须在生产过程与管理过程之间合理配置。

我常将“生产过程”的成本称为“资源使用”成本,而将“交易费用”称为“资源配置”成本。重写一次今晨的命题:劳动分工的收益还应扣减协调分工的成本。只要关于“资源”的竞争足够激烈,自然选择的力量势必作用于“企业”、“市场”、以及其它类型的协调机制。一般而言,只要竞争足够激烈,假设生产的总成本:C=资源的配置成本+资源的使用成本,于是AC随总产出下降(收益递增)意味着制度(资源配置效率)与技术(资源使用效率)共生演化。

9月25日周四 企业的适存度、平均适存度,内生增长率

汪丁丁:创新者的窘境:大公司已有的主流产品X与大公司为预防“干扰创新”而开发的新产品Y,各有自己的增长曲线。但很难判断它们相互作用的动态协调关系。大公司通常有许多产品,它们与许多新产品之间的协调关系,更难判断。

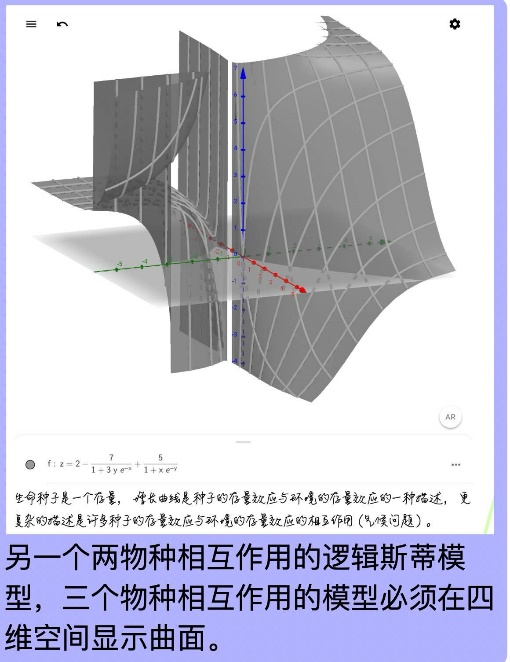

业界流行的语言是:生态。然后被平台经济用于描述平台生态。现在,企业的决策者们已经普遍想象了自己企业或产品的“生态位”,他们也要借助生物学家关于生态的想象。毕竟,生态位是在生态里的龛位。我们已没有数学工具帮助我们想象“生态”。因为,三维空间里的曲面,是人脑直观的上限。

两个物种相互作用的逻辑斯蒂模型,也可认为是仅有两个种群的生态系统。三个物种相互作用的生态,是四维空间里的三维超曲面。爱因斯坦写了一本“科普”小册子解释他的广义相对论,他用了一连串的球面来表达四维时空超曲面。我推测,这种科普著作,不再是科普。

总之,人类的空间想象力,最多就是三维的。因为脑的分工系统里,小脑是身体运动的脑区。所以,当代的神经科学家研究数学能力时,特别指出,数学能力的高低,取决于“空间想象力”,而后者取决于小脑发育的程度。这也部分解释了为何善于运动的人,通常数学也好。我记得我读数学系的时候,数学科代表就是体育委员,他闲暇遛弯进入中文系的选修课程“文言虚词”,期末考试得分第一名。但是AI时代,数学模型可以有许多许多许多维度。只不过,人类必须理解AI从数学模型获得的结论。如果人类不能理解AI从数学模型获得的结论,那就相当于算命先生只说你将来的命途如何。大语言模型有幻觉,但将来增加了逻辑能力之后,幻觉就可消失。那时,人类仍必须理解它们输出的结论。只听结论而不听论证,就是柏拉图定义的“意见”而已。有论证的结论,才是陈嘉映定义的“讲理”。

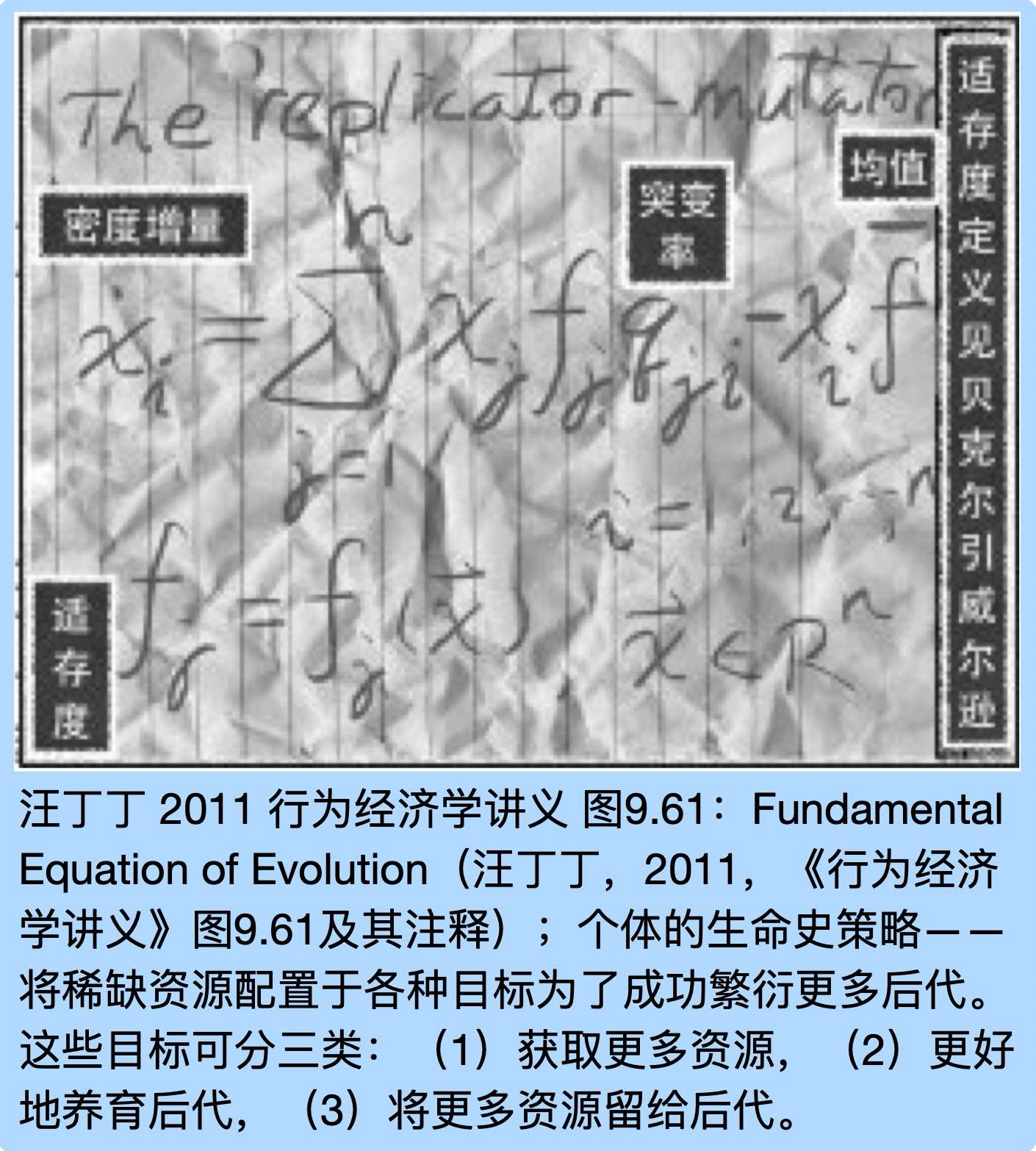

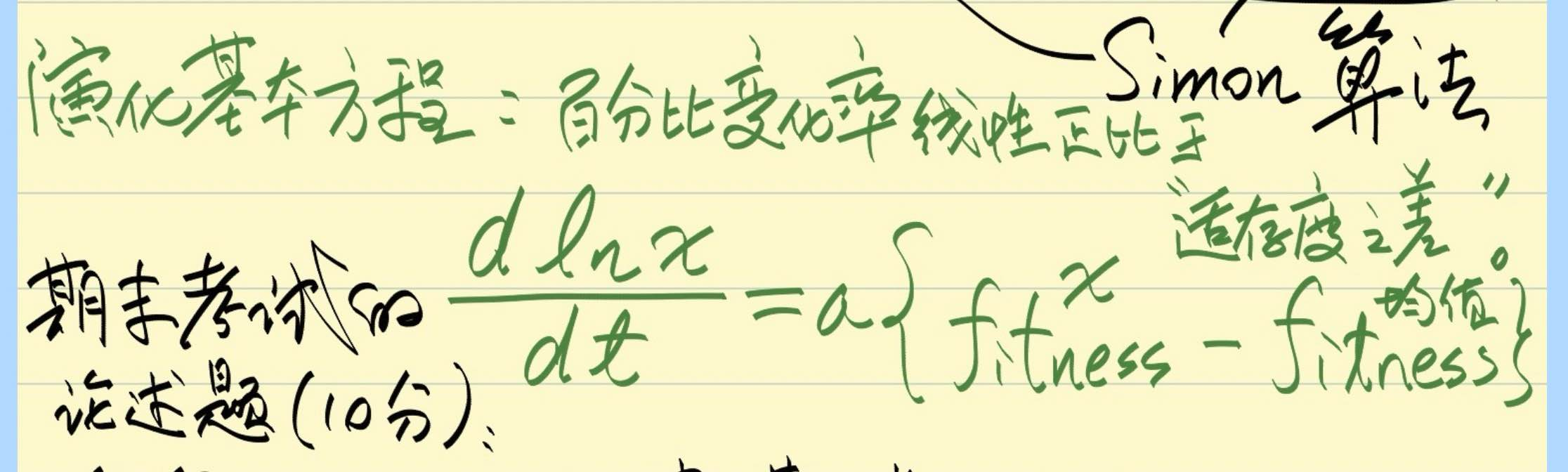

我们已熟悉增长曲线或逻辑斯蒂模型。我演示过几次,逻辑斯蒂模型的直观解释就是:X的百分比变化率d(ln(X))/dt=R·(1-X/M)。常数R,称为“内生增长率”,在流行病模型里,发挥着关键作用。张文宏最关注这个内生增长率。演化基本方程,详细介绍,参阅汪丁丁,2011,《行为经济学讲义》。这张截图,也是那部讲义里的。2010年写的讲义,当时苹果首款iPad发行,找遍了App,我觉着好用的,大约三个。这张图,就是手指写在餐巾纸上,那个App名称是餐巾纸,现在消失了。

这是最直观的数学形式,我在注释里写了它的三项推论或常识涵义。这是相当清楚的一个非线性偏微分方程组,它的每一个方程刻画了一个种群的逻辑斯蒂模型。只不过,环境容量M在这里被表达为种群在生态里的“适存度”。1-X/M 被转化为种群的适存度与生态平均适存度之差。任何一个种群的适存度都依赖于全体种群的规模,所以,任何适存度的自变量都是一个向量。

最初建立生物演化基本方程的,是生物统计学创始人,Ronald Fisher,他是经济学家 Irving Fisher 的同时代人,但似乎没有血缘关系。“渔夫”是一个古老的姓氏,大约始于农耕时代之前。

这是一个线性表达的微分方程组,它的非线性因素仅由适存度函数表达出来。它的线性系数(对应于逻辑斯蒂模型的“内生增长率”常数)现在表达为各种群之间的相互作用的线性关系,直观上看,就是一个种群接收的来自其它种群的成员的数量与各种群适存度的加权求和。

这张截图取自我在北京大学2015年行为经济学期末考试的题目之一,直观论述演化基本方程的涵义。等式左边是百分比变化率,等式右边是内生增长率常数与适存度之差的乘积。

费雪的时代,19世纪中叶,当然无法求解演化基本方程。他的贡献是定性分析,也有一些不错的结论。现代生物学家,只要收集生态圈的数据,就可带入演化基本方程,让计算机给出它的数值解。注意,非线性偏微分方程组通常没有“解析”解。

现在,企业管理者也可以想象“生态”:企业或企业的主要产品,对应于种群X,它的演化过程,依赖于它在生态内的适存度,以及生态内的全部企业(及其产品)的适存度的平均值,如果本企业的适存度低于平均适存度,那么可以预期,在下一个采样时期,本企业的规模将比现在更小。如果本企业的适存度大于平均适存度,那么,在下一个采样周期,本企业的规模将比现在更大。至于以何种速率,规模减少或扩大,取决于内生增长率R的数值。通常,根据各种传染病的扩散速度,很难发生R=13的情况,新冠疫情后期的一款新冠病毒的内生增长率。企业的内生增长率,统计平均而言,大约在2至4之间。因此,如果一家企业的适存度与平均适存度之差是0.1,如果内生增长率是3,那么,每一个采样周期,这家企业的规模就会增加30%,这是一个了不起的增长率,很难长期维持。

注意,费雪是生物统计学家,他首创了许多统计方法,例如“最大似然法”(你们统计学课程必定有)。他写出的演化基本方程,旨在将可观测量放在等式左边,而将不可观测量(适存度之差)放在等式右边,然后,他可以用观测到的数据,回归估测内生增长率常数R。诸友可知,我的课程,始终是行为经济学。

9月23日周三朋友圈

图1:Brian M Fagan British author 1936-2025,这是一位资深的人类学教授,后半生任教于加州大学圣芭芭拉校区,长期开设“考古学”通选课,关键是,他很可能很早就开始“实验考古学”研究并在课堂上展示。他著作等身,晚年多与另一位学者合著,疫情之后仍继续有新书出版。他于今年7月1日辞世,享年88。图2,他的著作,但这里没有列出我最喜欢的一本,“克罗马侬人”。

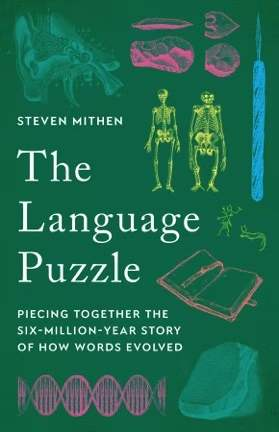

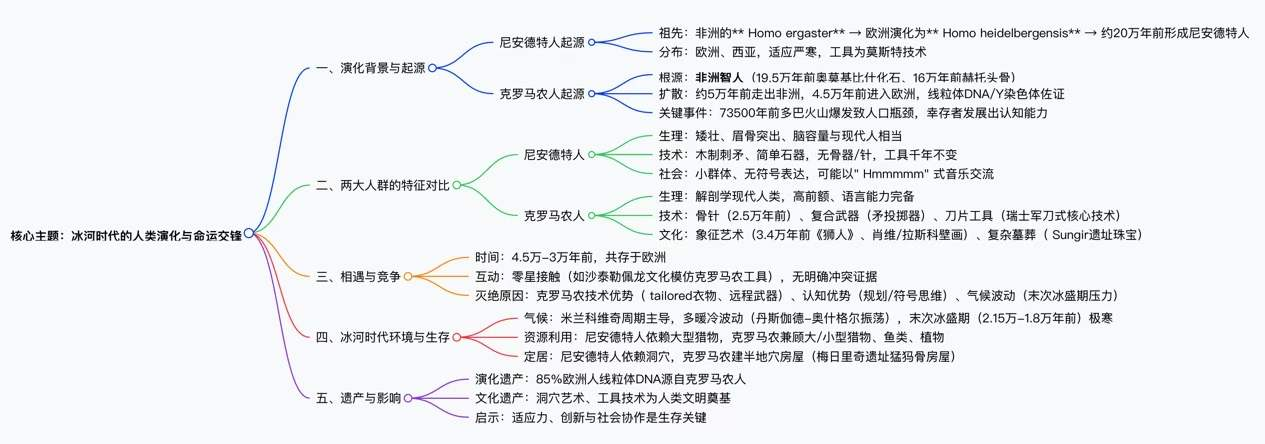

图3:Cro-Magnon --- How the Ice Age Gave Birth to the First Modern Humans 2010 Brian Fagan 思维导图。克罗马侬人是现代智人的一个分支,海德堡人的后裔,他们在非洲生活时就已获得语言能力,那是大约17万年前。然后,4万多年前,他们走出非洲,从黑海沿岸进入欧洲,在五千年的时间里,扩散至欧洲全境。所以,他们与欧洲土著尼安德特人做过至少万年的邻居。根据他的考古学知识,尼安德特人大约30万年前以在欧洲生活,他们已足够聪明,在人类三大生态位当中,他们只是没有现代智人这样的口语能力,他们已有石器与火,两大生态位。地球表面最后一次大冰川期,被称为末次冰河期,长达十万多年,至两万年前转入一个剧烈震荡期,然后进入“新仙女木”时期。如此剧烈的气候震荡,终于淘汰了尼安德特人。据Brian Fagan 在这本书里的描写,尼安德特人由于无法用口语与克罗马侬人交流,而且没有更先进的投枪和长矛,在偶然相遇时,通常从远处就开始回避。克 洛马侬人的群体,由于有了语言的联系,规模也较大,例如,超过20人或30人以上。而尼安德特人的群体规模通常是10人至20人之间。我在朋友圈里推荐过另一位重要的人类学家,米森的最新著作,“语言之谜”。我当然收集了米森的其它著作,其中包括“歌唱的尼安德特人”。国内读者最近十年大约熟悉了关于现代智人走出非洲的故事,通常认为有两次,一次约在十几万年前,失败了,第二次在六万年前,成功了。我们都是第二次出非洲的现代智人的线粒体后裔(也是他们的Y染色体后裔)。现在请注意这样三件事:1)考古发现的最早的骨笛,至少是四万年前的,在欧洲境内。2)考古发现的最早的洞穴壁画,至少是四万年前的,在印度尼西亚的

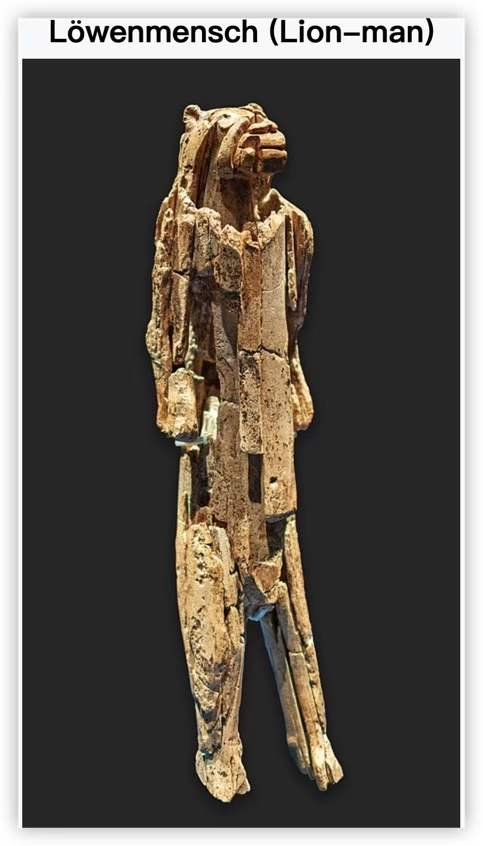

洛马侬人的群体,由于有了语言的联系,规模也较大,例如,超过20人或30人以上。而尼安德特人的群体规模通常是10人至20人之间。我在朋友圈里推荐过另一位重要的人类学家,米森的最新著作,“语言之谜”。我当然收集了米森的其它著作,其中包括“歌唱的尼安德特人”。国内读者最近十年大约熟悉了关于现代智人走出非洲的故事,通常认为有两次,一次约在十几万年前,失败了,第二次在六万年前,成功了。我们都是第二次出非洲的现代智人的线粒体后裔(也是他们的Y染色体后裔)。现在请注意这样三件事:1)考古发现的最早的骨笛,至少是四万年前的,在欧洲境内。2)考古发现的最早的洞穴壁画,至少是四万年前的,在印度尼西亚的 苏拉威西。3)德国境内的施佩曼河谷两个几乎确认为尼安德特人洞穴,其中一个,出土了著名的“lion man”猛犸象牙雕刻,约11英寸高(这可是史前雕塑当中很高的)。这个“狮人”在1930年代只因开采煤矿而被挖掘出来,仓促保管,是一堆碎片,与其它的碎片放在一起。半个世纪之后才有人认真对待这些碎片,最终的结论十分惊人,图4,居然拼接出一个“狮人”,约35000年至41000年前。Fagan教授写作这本书的时候,入住克罗马侬人博物馆,他非常熟悉欧洲出土的尼安德特人文物和克罗马侬人文物。他认为,狮人肯定是克罗马侬人的作品。而我认为,我推测,米森院士也许持另一见解,这是尼安德特人的作品。对我这样的外行而言,这些碎片来自尼安德特人的两个洞穴,它们不久前以“大冰河时期尼安德特人遗址”为名获得了联合国教科文组织“物质文化遗产”证书。

苏拉威西。3)德国境内的施佩曼河谷两个几乎确认为尼安德特人洞穴,其中一个,出土了著名的“lion man”猛犸象牙雕刻,约11英寸高(这可是史前雕塑当中很高的)。这个“狮人”在1930年代只因开采煤矿而被挖掘出来,仓促保管,是一堆碎片,与其它的碎片放在一起。半个世纪之后才有人认真对待这些碎片,最终的结论十分惊人,图4,居然拼接出一个“狮人”,约35000年至41000年前。Fagan教授写作这本书的时候,入住克罗马侬人博物馆,他非常熟悉欧洲出土的尼安德特人文物和克罗马侬人文物。他认为,狮人肯定是克罗马侬人的作品。而我认为,我推测,米森院士也许持另一见解,这是尼安德特人的作品。对我这样的外行而言,这些碎片来自尼安德特人的两个洞穴,它们不久前以“大冰河时期尼安德特人遗址”为名获得了联合国教科文组织“物质文化遗产”证书。

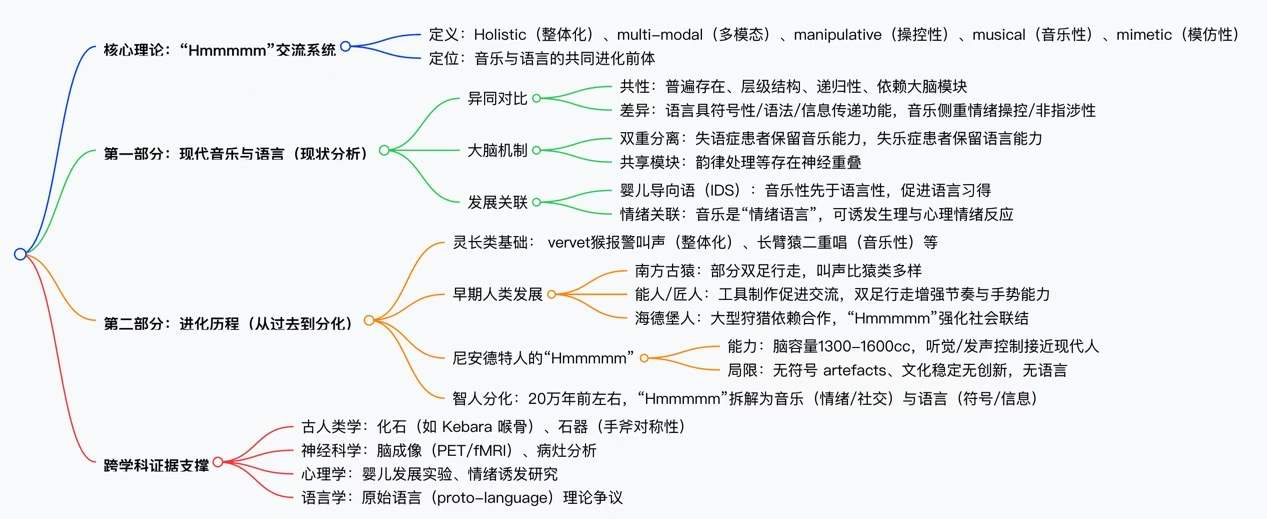

图5:The Singing Neanderthals --- The Origins of Music, Language, Mind and Body 2021 Steven Mithen 2005 思维导图。这就是我推荐过的,米森的著作,“歌唱的尼安德特人:音乐的起源,语言,心智与身体”。接着这一主题,他于2024年出版了“语言之谜”。

9月25日朋友圈

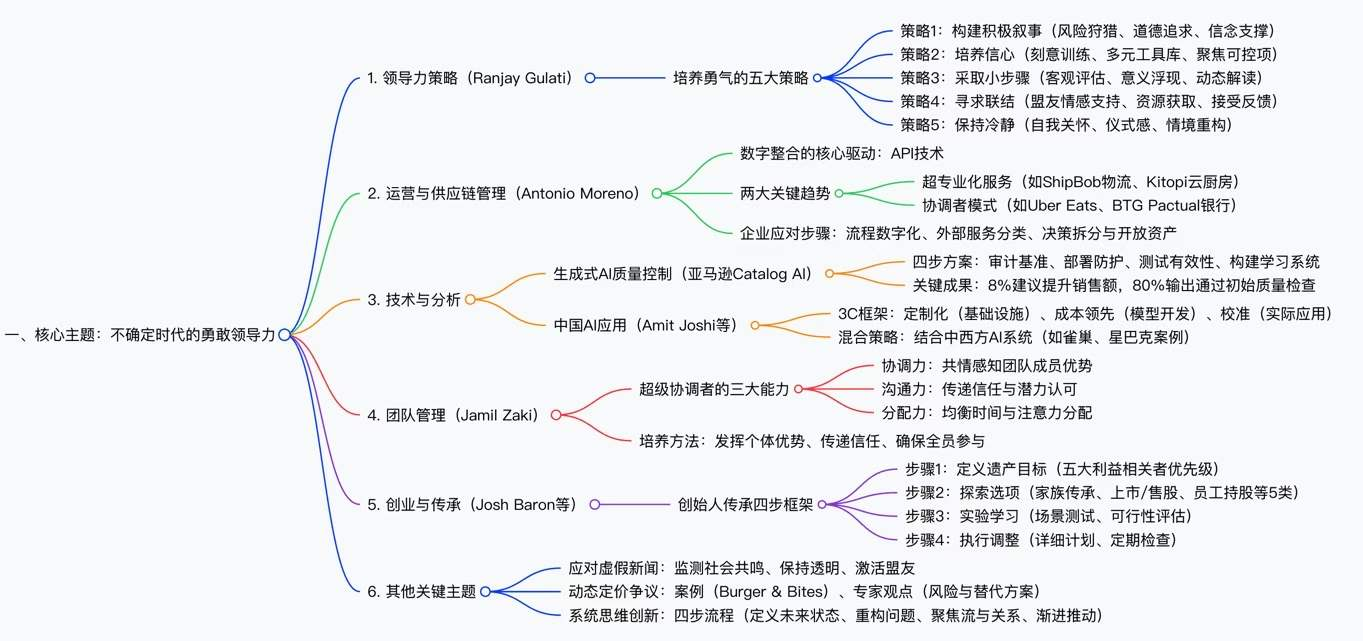

Harvard Business Review USA 2025 Sept-Oct 思维导图,还是要讨论AI问题,虽然,HBR最新这一期的主题是“勇敢”。我认为HBR没有找到AI时代的感觉,真正重要的,在AI时代,是企业家的判断力,或企业家对具有根本重要性的问题的敏感性。这是他们相对于AI的最大优势。

9月26日周五 生命是一种网络收益递增现象。疾病是一种网络收益递减现象。

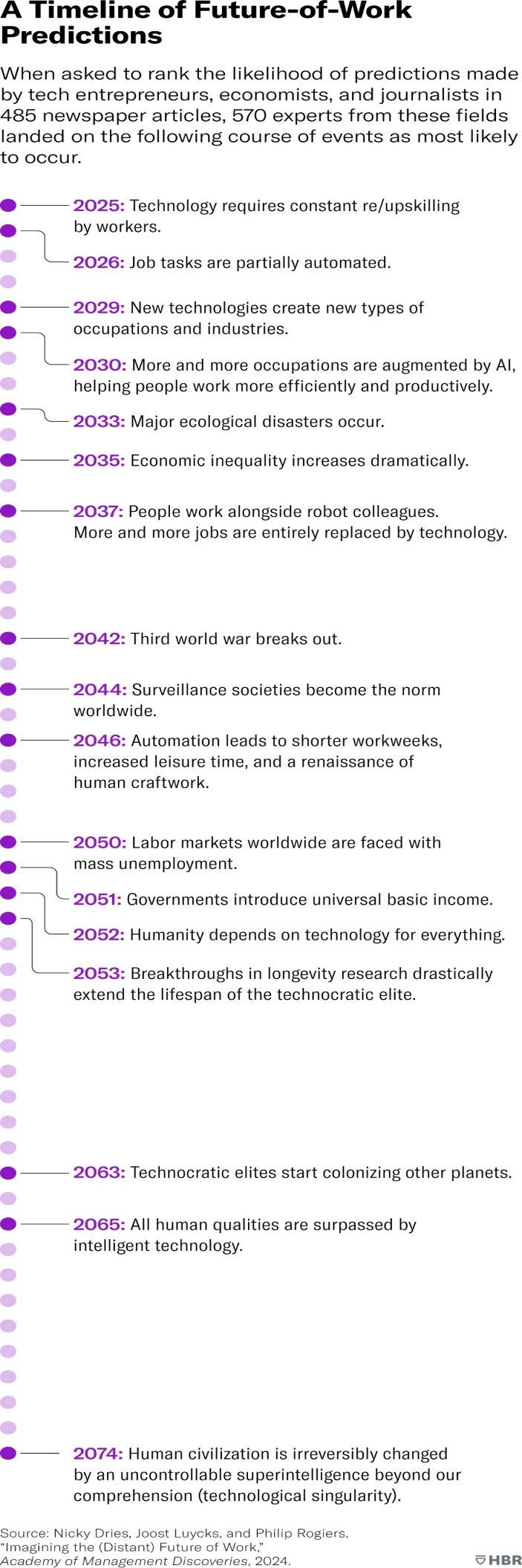

汪丁丁:我先贴出我去年课堂讲解的一份报告:《哈佛商业评论》 2024年9月号:哈佛商业评论2024年9月19日 570位专家的预测未来五十年。

(图片见下页)

我喜欢倒叙:

2074年,人类文明不可逆转地被人类无法控制的超级智能改变而且这些改变超出了我们的领悟范围(技术奇点)。

2065年,人类的全部品质都被智能技术超越。

2063年,技术管理精英开始殖民其它星球。

2053年,技术管理精英的寿命被长寿研究的突破性进展戏剧性地延长。

2052年,人类在一切事情上都依赖于技术。

2051年,政府引入“普适基本收入”规则(即法定人均最低收入)。

2050年,世界范围内的劳动市场面临大规模失业。

2046年,自动化导致更短的工作星期,更多的闲暇,以及人类手工艺的文艺复兴。

2044年,监控社会在世界范围内成为主流。

2042年,第三次世界大战爆发。

更近的未来十几年预测,符合我的想象,没有可以说的。

抄录我于2025年9月20日与其仁面叙之后写给他的微信的一段文字:我确实很注意观察老人,95岁,是一个坎,此后特别容易有老年痴呆症的发展。105岁,我也收集了一些样本,是一个坎,此后特别频繁地发生“elastin”(弹性蛋白)老化,从而身体各部位的肌肉可能逐渐萎缩。当然,85岁以后的人,最应防止骨折。最后,科学界普遍认为人类寿命的上限是125岁。但有一个科学家是例外,就是雷·库兹韦尔。他岁数比你还大,坚持每天服用百多种补充药丸,他的“奇点”降临预测修订版是2030年,那时将有纳米智能机器人,清理血管和脑内的粥样蛋白垃圾,所以,他只要坚持到2030年以后,就可免于老年痴呆症和心血管疾病。剩下的就是延缓器官衰竭,他认为每天一百多种维生素,应可维持器官不衰老。不过,他毕竟不是医学家。

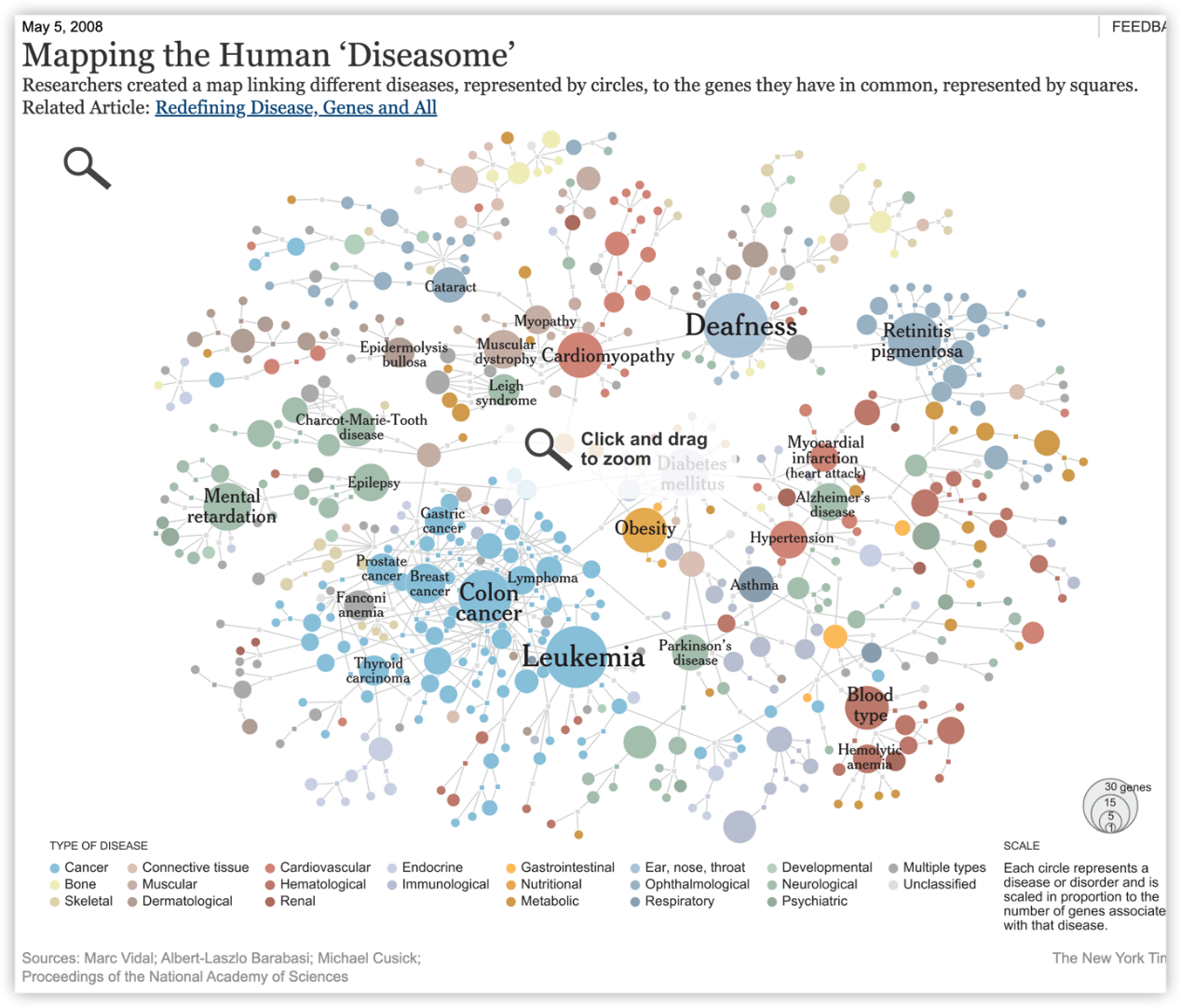

NYT 2008 May-5 mapping the human diseasome:

《纽约时报》2008年5月5日的报道:人类“疾病组学”图谱。

在放大镜里的疾病,注意右下角的标注,圆圈的直径表示参与相关疾病的基因数目。

这篇报道的理论基础就是网络科学领域的泰斗巴拉巴西开创的“基因网络-蛋白质网络-疾病网络”三层次疾病组学。

Albert-László Barabási et al eds 2017 Network Medicine --- Complex Systems in Human Disease and Therapeutics --- Harvard University Press

作者:艾伯特-拉斯洛·巴拉巴西。

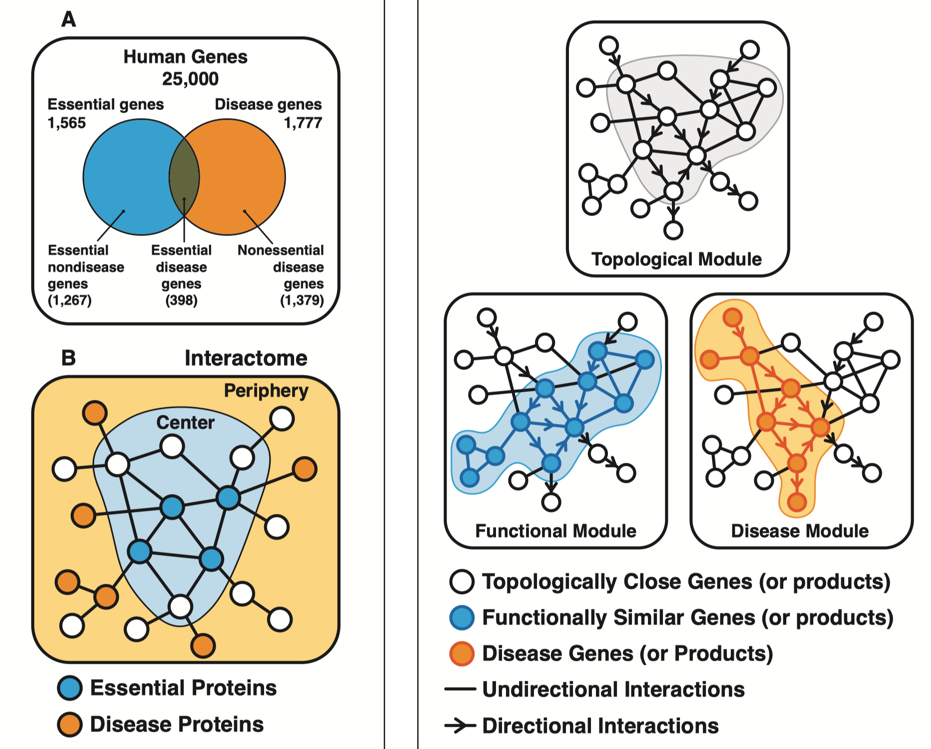

这是巴拉巴西2017年著作里的截图。

左上方的图A:人类全部已知的基因当中,核心功能的基因大约1267个,导致人类疾病的基因大约1777个。这两个集合的交集:导致疾病的核心基因大约:398个。

左下方,图B:核心蛋白质网络(蓝色),边缘蛋白质网络(白色),病变蛋白质网络(褐色)。右侧的主图:拓扑结构接近的基因网络(白色),功能相似的基因网络(蓝色),致病基因网络(褐色)。注意,这些网络是有向网络,箭头表示作用的方向。

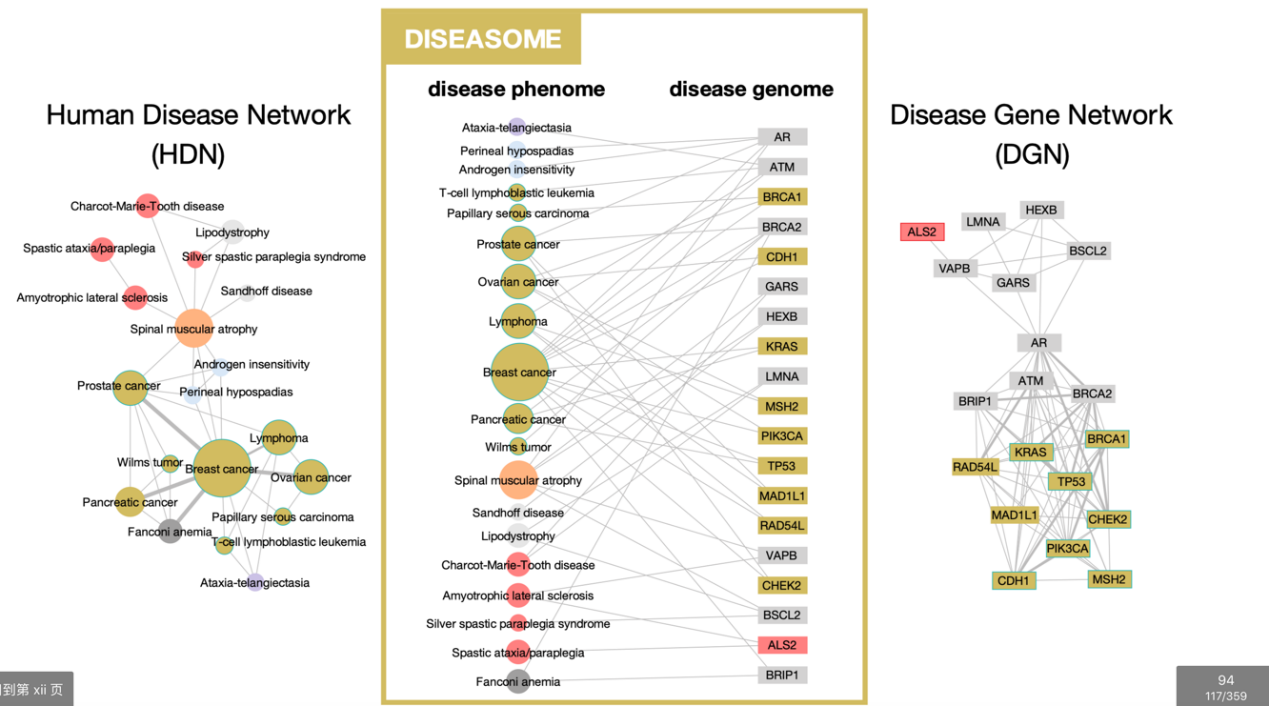

图片来源:Karthik Raman 2021 An Introduction to Computational Systems Biology --- Systems-Level Modelling of Cellular Networks

然后是他的学派于2021年出版的著作,人类疾病网络(左图),疾病表型组学(中图),疾病基因组学(右图)。

注意,左图就是《纽约时报》2008年那张图的局部,此处核心疾病是“乳腺癌”及相关网络。

我用一个丁丁命题结束今天我的聊天。丁丁命题:生命是一种网络收益递增现象。疾病是一种网络收益递减现象。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号