汪丁丁05:18:今天的话题,我只贴这样一段文字,请诸友讨论:

在给定的时空点,给定了一个人的知识结构,他在他的“世界”里已有全部经验(直接的、间接的、内省的、意识里的、无意识里的、可表达的和不可表达的),对他此刻而言有意义且可表达的那些,可表达为一组观念(被这一组观念涵盖),其余的,可被涵盖于他的“空集”。由此,可定义他的观念拓扑,记为“S”,他的“世界”观念和他的“空集”观念,都是S里的开集,他的这一组“观念”,每一个都是S里的开集,并且这一组观念的有限交和任意并,也是S里的开集。在他的世界里,他的S必定包含一些非空开集,即他认为有意义的经验的观念表达。例如,他认识那是一只苹果,于是将它归入由“苹果”这一观念可表达的集合。按照“关系数据库”的惯例,观念A涵盖的对象,构成A的“对象集”,A涵盖的全部对象通有的那些属性,构成A的“最小属性集”。因为,首先,A里的任一特定对象可以有一些属性不是A里其它全部对象通有的。其次,由于认知的有限性,这个人认为他的观念A涵盖的全部对象通有的属性,每一个都是必要的。现在,这个人可将他的“世界”里的全部观念包含的全部对象依照它们对这个人而言的主观价值做一个排序,称为他的“主观价值排序”或“私价”。例如,他很可能将“自己的生命”排在最高位置上,其次是“自己的自由”,……最后,也许“遥远星系”被排在最低的位置。诸如“生命”和“自由”这样的事(事物或事务)的属性,并不是“有”或“无”截然两分的。自由有程度之分,生命有程度之分,几乎任一观念的任一属性,都有程度之分。因此,一个人很可能愿意出售自己的某一器官(例如他的一个肾)来换取主观价值排序更高的某些事(例如他的一位亲属的生命)。一般而言,一个人拥有的全部对象构成他在“世界”里的“资源”(这是他的S里的一个开集),每一个对象都可依照属性及属性的强度获得私价,一个人的经济活动旨在用“资源”获取私价更高的对象。

我用“外籀法”再次界定观念拓扑:假如一个人,在给定时空点,给定他在这一时空点的知识存量,可用有限多个“名词”表达他经验过的有限多的事(事物或事务)。例如,“天”、“地”、“山”、“川”、“云”、“树”、……“世界”。他的“世界”观念就是现在他经验里的世界,对应于他现在观念拓扑的“全集”。他不必深究每一事的本质属性,因为,他也许不喜欢科学研究,但他仍可为自己世界里的万事万物分类,他将它们归入他认为正确的观念(集合),用他习得的“名词”表达。他的“世界”观念就是他现在用他所知的名词表达的全部集合的并集。他也能用两个名词的析取来表达任意两个观念的并集,例如:{“山”或“川”},他也能用两个名词的合取来表达任意两个观念的交集,例如:{“山”与“川”}。事实上,他的有限多的名词的并(析取式)和交(合取式),都在他的“世界”观念里。而他的“空集”涵盖一切对他而言完全没有意义的经验,例如,他偶然听别人说“遥远星系”这一名词,却完全不知这个名词对他而言有任何意义,则对他而言,遥远星系收纳于他的“空集”观念。以上就是他用来表达他的经验的“观念拓扑”。

以上的文字,今年上半年来东京居住期间,都已由各种大语言模型讨论了,没有找到逻辑错误。DS进一步发挥:“模型潜在应用与扩展

· 决策理论:这个模型可以形式化个人在不确定下的选择,例如如何权衡不同属性的对象(如时间、健康、财富)。私价排序可以视为一个偏好关系,观念拓扑可以表示知识状态。

· 经济学与市场:在市场中,交易双方可能基于各自的私价排序和观念拓扑进行交换。如果对象的属性程度可测量(如健康指数),可以建模为多属性决策问题。

· 人工智能与知识表示:在AI中,观念拓扑可以用于表示代理人的知识库,私价排序可以指导强化学习中的奖励函数。关系数据库的概念可以用于存储对象集和属性集。

· 哲学与心理学:这个模型触及了现象学(如经验的结构)和行为经济学(如主观价值),可以探讨如何从经验中形成观念和价值。”

唐中立:在读书、学习以及无限展开的世事流变中,难免有庄子“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆矣!”的慨叹。

丁丁师今天的话题和输出为我们描绘出一幅 “人类认知的整体图景” ,提供了从全局和整体意义上领悟大道、安顿身心、持续完善自我并提升对世界认知的方向和方法。

用集合论的语言,严谨而优美地刻画出每一个心智如何以其独有的方式,构建并栖居于一个全然主观、却又内在自洽的“世界”之中。

个人的一点粗浅理解:

一、观念拓扑是心智的“宇宙架构”。

“观念拓扑”S,是一个人全部认知可能性的数学描述。

它并非机械冰冷的概念集合,而是一个活生生的、由“重要性感受”所驱动的认知生态系统。每一个“开集”,都是意识之光曾经照亮、并赋予意义的经验领域。

比如“苹果”作为一个开集,其意义不在于植物学定义,而在于它是否能引发“甘甜”、“夏娃的诱惑”或“牛顿的灵感”等私人化的意义网络。观念的本质,是经验的“意义凝结体”。

二、私价排序(价值重要性感受排序)是自我判断力的源头,也是行动的“内在罗盘”。

将“世界”中的万物都置于一个统一的“主观价值排序”上,揭示了所有人类行为的终极驱动力:在认知的约束下,运用有限的“资源”开集,去追求私价的提升。

我们的每一个决策,都是一场私天平上的权衡;市场的价格,不过是无数此类私价排序博弈后涌现的暂时性共识。

三、认知的有限性与开放性

有限性:我们的“世界”全集,由我们掌握的有限“名词”及其逻辑组合(并、交)所划定。我们是被自身知识存量与语言边界所囚禁的主人。

开放性:观念拓扑本身允许“有限交和任意并”,这意味着新的经验可以不断与旧有观念碰撞,生成新的意义开集,从而扩展我们的“世界”。学习与创新的本质,正是观念拓扑的动态演化与复杂性增长。

四、空集:未知与无意义的安顿

将“遥远星系”这类已知其名、未感其义的经验归入“空集”,是一个绝妙的安排。它承认了在我们充满意义的世界中,存在着广袤的 “已知的未知”甚至“无感的未知” 。这个“空集”并非真正的空无,而是尚未被意识之光穿透的、沉睡的潜在世界。它是好奇心的起点,也是谦卑感的来源。

我觉着丁丁老师今天的分享可以标题为:在观念的宇宙中追寻自由![呲牙]

我们无法超越自身的认知边界去行动,但真正的自由在于——我们可以通过持续的学习、深刻的内省与勇敢的实践,去不断重构和拓展我们的观念拓扑S,从而在一个更大的“世界”全集中,做出更优的私价排序与资源转换。这也是积极心理学与成长型思维看待个体“自我”的视角。

这既是经济学的元问题,也是每一个寻求智慧的生命,在认识与存在的世界里形成哲学意义上的统一!

个人感觉丁丁老师今天的内容分享,是前述内容的综合贯通,让人受益匪浅,深受启发!

所幸假期第一天,躲在东江湖畔民宿里得闲阅读、放空,看到老师高密度的思想分享,心有戚戚焉…[愉快]

9月29日朋友圈荐书《创新者》Innovators

图1:David W Galenson 2025 “Innovators” Oxford University Press《创新者》。这样简单的书名,很吸引人。作者大卫·盖伦森是芝加哥大学经济学家,典型的学院派学者。我能记得两位老资格的学院派经济学家转入艺术领域的研究,阿什菲尔德和波默尔,今天推荐的这位,我昨天才发现,我已译听完了他这本新书第二部分“雕塑家”,很喜欢他的研究结论:艺术家的创作方法,他认为可拓展至任何领域的创新方法,有两大类:

1)通过不断实验的演化创新,

2)由新观念涌现而有的创新。

演化创新的典范是塞尚,始终不愿融入巴黎艺术主流,名声却越来越高,直到晚年仍不断实验,辞世的前几天还在作画。由新观念涌现而有的创新,典范是毕加索。可是,革命性的新观念,通常不能持续涌现于同一位艺术家的脑内,所以,这类创新者,成名很早。根据大卫·盖伦森(就是这本书的作者)的统计,成名于35岁之前,例如,毕加索毕生的作品,被艺术教科书引用率最高的,都是35岁之前的。虽然高寿,但他辞世之后,他的作品成交价可谓“一落千丈”。与毕加索相反,塞尚的作品,尤其是晚年的,在他辞世之后,成交价越来越高,终于,至少一幅,列入世界最贵画作。加里森的研究结论,基于统计数据,他不考虑贡布里希的名言:没有艺术,只有艺术家。

他统计每一艺术家被全部艺术史教科书引用率最高的作品发生于艺术家的哪一年龄,然后,他发现,艺术家要么成名于35岁之前(通常是“观念创新型”艺术家),要么成名于65岁之后(通常是“演化创新型”艺术家)。注意,我故意改变了加里森的用语,他的用语是“概念型”术家。可是,今天,如果你检索“概念艺术”,你就发现,这些概念艺术根本不是毕加索类型的。当然,你可能争辩说概念在今天就是激进的,如毕加索作品在当年的激进性一样。但我觉着很糟糕,不如不用“概念”创新者,而改用更原始的“观念”创新者。图2:大卫·盖伦森,1951年出生,图3,长期研究艺术经济学,图4,芝加哥大学经济系,他的“研究领域”:人类创新的生命周期与艺术市场。注意,他1978年就加盟芝加哥大学经济系了,是元老级的人物,难怪,他在序言里感谢了贝克尔。图5,他的个人主页,图6,他的个人主页目录。图7:他有闪亮的简历,现任布宜诺斯艾利斯创造力经济学中心学术主任。图8:他的父母都是经济学教授。图9:他的理论被运用于秘鲁烹饪学以及阿根廷葡萄酒。此外,我让豆包做了一番“深入研究”,盖伦森的创造性生命周期理论,有两条曲线,分别对应于观念创新者的影响力高峰和演化创新者的影响力高峰。这两条曲线,其实涵盖于 Dean Simonton 的天才研究之内,他的研究结论是:天才要么成名于28岁以前,要么成名于82岁以前。经济学家研究艺术领域的,人数极少,研究而有成果的更少。故而,这本书,我放在“工具书”文件夹里。现在我译听这本书的“小说家”章节,我注意到他使用了“实验主义”和“概念主义”,这两个“主义”,似乎很适合用来表达他的主要研究结论。

9月30日朋友圈荐书《量子力学怪也不怪》Beyond Weird

昨天(9月29日)我推荐的那本书,昨晚译听完毕,再次确认,那位作者的思路很正确,承接了MIT学派的生命周期理论,扩展为人类创造性的生命周期理论,至少是初步的扩展。要记住这位学院派经济学家的姓名:大卫·盖伦森David W Galenson。

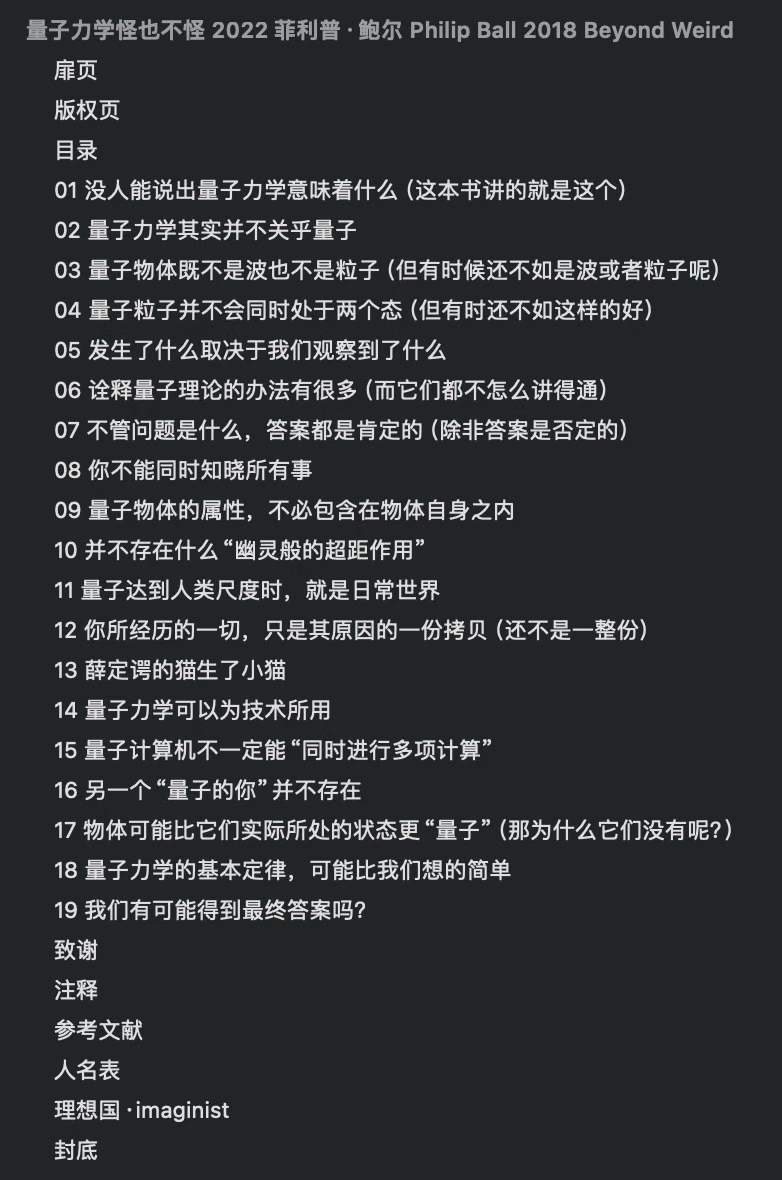

今天我推荐的,是我认为全世界最佳的科普作家菲利普·鲍尔2018年英文著作的2022年中译本,图1,尤其要看看这本书的目录,图2。我在朋友圈里至少推荐了他的两本科普著作,最新的一本是“生命究竟怎样运作”,似乎,还没有中译本。鲍尔是化学家,二十多年写作科普著作,涵盖了人类知识版图的大部分板块,从物理世界到心理世界。古希腊人的知识分类:1)物理的,2)心理的,3)历史的。鲍尔的这本“量子”科普著作,看目录,最精彩的各章,我列在这里:4、5、8、10、11、16。读了(听了)这本书,你就明白为什么我在2011年的《行为经济学讲义》里嘲笑当时流行的“量子纠缠”日常生活想象,你也会明白为什么将量子尺度想象为人类生活尺度导致的许多商业炒作,在中国则是“大规模骗钱”,确实是炒作。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号