汪丁丁:感谢诸友参与讨论!我正在修订心智地图,将我在这里已发布的言论和图示,尽可能遮蔽。这样,心智地图将有更大的空间容纳新的内容。事实上,我为E24的经济学原理准备了四张心智地图,它们的总面积,文档占用的总存储量,超过了1GB。这样的心智地图,大得有些荒诞。可是,人类知识的主要板块都在迅速发展,整合这些知识的工作量,于是特别庞大。

余娜:《回家的路》这本书真的是“爱不释手”同学们有时间也可以读读[抱拳]

丁丁老师辛苦了[合十]学习过程中深刻体会到一次又一次自我的升华,而这种个人的升华又通过再学习的方式“传递”给组织成员。除了群里的讨论,阅读您的著作也常常使我陷入沉思。恰如此时,背后是九院研究院封闭下茂密的原始森林,眼前是连绵起伏的群山,我正写着读后感,,,

《回家的路》这本书可能不好找,我这几天陆续扫描给大家,可以存入微信读书阅读。

汪丁丁:感谢余娜!其实我很少读我写过的文字,双子座嘛。于是,我认真读完了你如此清晰扫描的这几篇文字,我也很喜欢那时我的文风,不像我在21世纪写的文字那样晦涩。

杨昕:[呲牙]必须要喜欢过去的自己,路径依赖和收益递增[调皮][调皮][调皮] 我觉得也不能说是晦涩,丁丁老师的文字高度概括和凝炼!您的知识太渊博,观念很超前。我记得胡大源老师说他曾经给您的文章画过知识图谱,一个连一个,能引出二十多个。

王珊珊:双子作为风象星座中的变动星座,不断推翻、重塑的这个过程可能是他们收益递增的加速器[呲牙]

汪丁丁:(第二日回应)我之所以常看星盘,当然因为我自己的星盘有很强的解释力。不过,占星术也许是命理学当中最缺乏理论基础的,虽然,它在中国以外的人类社会里有最悠久的传统。

黄霁:那时文风中饱满的情感如今依然都在,“晦涩”是广度和深度渠成的静中的深刻。愈是“晦涩”,愈是尊重与留白,也愈是提醒与深情。[拥抱][拥抱][玫瑰]

连莲:丁丁老师的文章,一直不断拓宽我的认知边界,持续突破我的思维局限,让我对这个世界的理解,每天都在更新迭代。

在我看来,丁丁老师并未直接给出答案,而是为我们提供了多种观察世界的“透镜”。当视角足够丰富,问题的完整图景便清晰浮现,如同看清了冰山的全貌,其水下深处的本质也就一目了然。

汪丁丁:(第二日回应)黄霁的评论和连莲的评论,都很中肯,都是多年与我共享思想的感受。现在的年轻人,突然读我的文章,需要相当的耐力。据财新网我的博客编辑观察,我的财新博客,读者大多是多年读我文章的,新来的读者,缺乏耐力。

余娜:发布《回家的 路》图片:

汪丁丁:这篇短文出自我在胡舒立那份杂志里主持的“边缘”栏目。上世纪末叶,我担任舒立团队的学术顾问,附加了一个条件,我必须主持一个我名之为“边缘”的栏目。当时,杂志的名称是《资本》。我认为不适合我,除非有一个“边缘”。那时,工人日报副总编张进,刚因各种原因被免职,加盟舒立团队,他是新闻界的神童,很年轻就晋升副总编。加盟舒立团队,于他而言,也不很合适,“工人”日报,担任“资本”的副主编。于是,舒立让张进担任我这个边缘栏目的记者。那些日子,张进跟着我调查社会底层状况。其中,包括这里余娜关注的夜总会陪酒女郎的状况。

DPS2017级徐元区的毕业感想里,对我的晦涩文字有这一段中肯的评论:

“纵观丁丁老师的著作,阅读之后我的个人认为《行为社会科学的基本问题》一书是丁丁老师的巅峰之作,主线清晰,结构紧凑,我非常喜欢。已经至少读了四遍,达到丁丁老师 “十年读三遍” 的基本要求J。也因为喜欢,所以买了一批与朋友们分享,但大部分朋友们都反馈说读不懂:P。这让我联想起金庸武侠小说《射雕英雄传》中的桥段:一开始洪七公只愿将降龙十八掌的前十五掌法教给郭靖,一开始还以为是他小心眼,最后才发现不练熟前十五掌,是练不了后三掌的。也许,读丁丁老师的书也是如此,不把前面基础的预习了,后面高深的书就读不懂了。不过我感觉近些年出版的《情理与正义》《演化与创新》等书越来越容易读了。”

余娜周六晚发布《回家的路》31-42页扫描

汪丁丁03:34:哈哈哈,余娜扫描的这一篇文章,开篇就有一个编辑错误,应当是:“我的《中国改革的逻辑》”。第二篇尤其精彩。我也温故知新了。

跑完四公里之后,我回来谈谈我的温故知新。这两篇文章的思路,都是“启蒙”。第一篇作于1996年,我在德国教书,老友王焱和刘军宁来信约稿。王焱是《读书》1980年代的执行主编,后因事入狱,返回中国社科院法学与政治学研究所,与北大政治学博士刘军宁办了《公共论丛》,仍由三联书店出版。沈昌文之后的三联总经理是董秀玉,她比沈公有更高的政治敏感性,《公共论丛》的出版年份居然延伸至本世纪初叶,三辑之后,寿终正寝。第二篇作于1998年,我应邀在三联书店二十周年庆典发言。这两篇文章谈启蒙,都不如我评论汪晖著作的那篇,“启蒙死了,启蒙万岁!”。

(05:19)但上世纪我们谈论的启蒙,毕竟源自西方。我们的努力,在于让启蒙本土化。21世纪的中国读书主体,逐渐成为“05后”这一代。他们活得自然,他们其实不相信各种理论,他们更相信自己的情感。他们的情感,很自然就返回先秦诸子的思想传统。这是因为,春秋时期,官学失守。文献散佚于民间,孔子说“礼失求诸野”,游历四方,仅凭记忆力,阅读散佚的文献,虽不见“三坟九典”,却足可回到鲁国“述而不作”,整理国故。可见,子学百家,各自都有“官学失守”之后的启蒙,天地之间,游而已矣!温故知新,恍如隔世!

(搜狗的联想,居然忘记了“礼失求诸野”,让毫无意义的“历史求诸野”置于第一选项!短视频取代了文字,全世界都沉入“斯文扫地”的境地。)

先秦子学之启蒙,或以先秦儒家最为显著。它的首要特征就是以人为核心,将商代帝王的“天人之学”改为春秋乱世的“人天之学”,成为中国的“轴心时代”。参阅余英时2014年作品《论天人之际》。余英时毕生在耶鲁讲授中国思想,他对中国思想传统里的神秘主义,缺乏同情,直到晚年,才写了这一篇长文,算是还了他对孔子神秘主义思想的欠债。

当代中国人返回先秦子学时代的“启蒙”,源自本土思想传统,是古儒办学启蒙的本义。由”尔雅“开蒙,转入“语、孟、学、庸”。与古人相比,当代人的最大优势在于考古发现的启蒙。各地出土的儒家和道家先秦文献当中,以马王堆汉墓帛书为先声,至湖北荆门郭店楚简而登顶,以晚近终获学界承认的“清华简”为尾声。

余娜:(昨天扫描的文章)这两篇反复读了三次,每一次读的感受都不一样。最后一次读完涌现在脑海里三个关键词:觉醒、启蒙和信仰。或者这也是知识分子的坚守!读完丁丁老师的今晨这几段文章,仿佛聆听了一次“大儒”传业授道之课。此时的感受如同:矗立山顶沐四野之风!感谢丁丁老师[合十][合十][合十]

黄霁:精彩精彩!再次点题“回家的路”,第一篇毫不留情直揭知识分子要害!放在今天毫不过时,不知广大教授学者们敢不敢面对?9年前刘震云在国发院的毕业典礼上应邀演讲,顺势把经济学者乃至各类知识分子讽刺得酣畅淋漓,指出同样问题,后来网上广泛流传的视频和语音版本,大大损失了当时的批判语境。

秦瑞:这一段特别好,对于我们EMBA的学员有很强的警示意义。

时刻保持独立思考,觉察社会良知,生活意义,精神家园。这是商学院对“准精英阶层”的引导的意义。如果连这一层在社会成就和认知水平有相对优势的人群中都做不到,整个社会也很难去到更理想的状态。因为大部分人更会“随大流”,活在“及时兑现”里。

陈琛:看完《回家的路》一点感受,我们不应仅是游戏参与者,更应是健康“游戏场”的共建者。在“功能社会”理念,要求我们在组织内部对抗所指的“生活碎片化”,赋予工作以尊严与意义。同时,我们推崇的“启蒙”精神,批判与反思,正是创新与企业家精神,是组织抵御僵化的免疫力。我觉得卓越的管理是经济效率、社会责任、人文价值三者的融合。

企业不仅是经济组织,更是社会生态组织器官。它的存在是为了创造顾客,为社会创造价值,而不仅仅是利润。权力必须与责任相匹配。一个健康的“市场社会”,需要的“道德基础”和“公共空间”。作为未来的企业领导者,我们不能只思考如何“在游戏中胜出”,更应思考如何共同维护一个健康、公平的“游戏场”。

余娜:今晨读周其仁老师《大变局的未来机会》,反复读了两次,尤其此篇的最后部分个人觉得对进一步学好丁丁老师此次为我们讲授的课程有很多启发思考。抽空分享给大家,有空可以读一读。[握手]

陈琛:看完《回家的路》我深感经济管理不仅关乎效率,更关乎灵魂的安放。里面对“积极货币”与“消极货币”的辨析,让我:企业资金若不能激发人的创造力,便只是冰冷的数字;而真正的资源配置效率,源于每个员工成为“积极货币”的持有者。 尤为触动的是对“信用危机”的剖析,在追求短期利益盛行的当下,企业若失去“信”的根基,再精巧的商业模式终将坍塌。无论最近西贝与华与华,还是始祖鸟事件,这让我重新审视:真正的领导力,是构筑让员工敢于创新、愿意坚守的制度环境。

看完周其仁老师的文章,想起来郑永年教授关于“中国须保持战略清醒,不陷入修昔底德陷阱”的警示。我感觉在变局之中,真正的历史动力往往来自普通人对新机会的敏锐捕捉。在2007年看《大国崛起》、《复兴之路》纪录片时候,当时有一个深刻印象,大国崛起并非必然走向冲突,关键在于能否以内在定力应对挑战,以开放心态创造机遇。和平发展不是策略而是智慧,普通人的创新与韧性才是时代转折的真正推手。未来的世界格局,不取决于霸权博弈,而取决于每个国家能否回归本真,办好自己的事,并在人类共同命运中寻找共赢的缝隙。

余娜:发布《回家的路》79-102页扫描

汪丁丁:这一组文章,当初发表于《经济学消息报》,主编是高小勇,退伍军人,在成都,单枪匹马创建了这份报纸,而且自己发行,很累,但他首创,将报纸送到北京大学校园里免费发放给学生们,造成了轰动效应。由于报纸的独特内容和大胆评论,当然由于当时的局势仍很开明,这份报纸成为可进入高层视野的唯一的民间报纸。我在香港大学任教期间,高小勇来香港向我约稿。我欣然同意,连续发表了十几篇或几十篇,还代表该报访谈了八位诺贝尔经济学家。关于经费,高小勇电话里讲:他陪着周其仁在成都作了一场报告,结束时,周其仁收到邀请人的二十万元报酬,当时就转交给了高小勇。于是,高小勇发给我十万元,算是专访的经费。当然,我自己承担更多的开销。

10月12日

汪丁丁:发布参考消息公号作者马晓云的文章:《诺奖得主:庄子思想启发我走上研究之路》。

从空集里涌现的诺贝尔化学奖。

10月15日

余娜:发布《回家的路》103—208页

汪丁丁:感谢余娜。这一组文章对E24的经济学和伦理学选课同学而言,都值得读一读。尤其是第一篇,巴泽尔的产权经济学中译本序言。其次,我最喜欢的报告文学,“穿越沼泽”,那是1998年写的,交给胡舒立,发表在她刚开始接手的《资本》杂志。她喜欢招聘各类奇怪人才,例如,那次我在母亲家写完这份稿件,找到一张照片,然后等着舒立派人来取。敲门的是一位堪称“美男子”的年轻人,他骑自行车,专门为舒立取件送信。我好奇,询问舒立,得知,他是国家仪仗队的队员,实在很累(肌肉动作必须猛烈挨打否则就不容易记住),就辞职了。这次阅兵式,仍是仪仗队的步伐,训练非常辛苦,腿抬起来不能放下,否则就要打,直到身体无意识记住为止。舒立招聘的第一位奇怪分子,就是王烁(现在舒立团队的总编)。她的描述,那时她到处寻找奇怪分子,走到联办的王波明办公室,浏览写字台上的应聘信函,没有一个入眼的,然后翻看字纸篓里的信函,那些应聘函都是没有拆开就被扫入垃圾箱的。居然被舒立逐一拆开查看,然后发现了王烁(戏称“从字纸篓里捡来的天才”)。简历确实简约如王烁文风:全国高校围棋联赛冠军,人大哲学系本科,北大哲学系研究生,四川万县。几十年后,王烁在新闻界成为人人想学却学不来的楷模。王烁在中山大学新闻学院授课,一堂课讲完了一个学期的内容,然后就只能沉默,他对我说:有人靠口语吃饭,有人靠文字吃饭,咱俩是靠文字吃饭的人。

图1:Laurence D Hurst 2025 The Evolution of Imperfection --- The Science of Why We Aren’t and Can’t Be Perfect,为避免误解,我建议的标题是:《演化不完美:关于我们为何以及不可能完美的科学》。若直译为“不完美的演化”,就会有误解。这本书,我译听结束之后,才来推荐。这可能是我的思维模式,越是我喜欢的著作,越要晚些推荐,因为要努力批评。这本书的作者,出生于1965年,现在是演化遗传学教授。他这个专业的名称,“演化”与“遗传学”联用,似乎完全没有新意,但在英语世界,这是一个前沿学科。“基因组学”,在演化视角下的研究,我在北大学术服务器检索最新发表的论文,所见极少。所以,我译听这本书,要多次译听,总共只有七章,信息密集,章内有小节,译听的时候,很不方便,目录里只能跳章不能跳节。检索术语,可行。例如,阿司匹林的抗癌效果,要检索才可读到,在第七章,是一个“例子”,与第七章的标题不搭。这是学者著述的特征,不顾读者的感受,只谈自己的感受。多亏有我这样的读者,好奇心驱使,一次听不懂就再次,同时查找相关文献。根据维基百科:他是巴斯大学生物与生物化学系演化遗传学教授,米尔纳进化中心主任,任期至2024年4月。他是剑桥与牛津培养的学者,主要研究“不可或缺的基因”(house-keeping gene)和“基因排序”(gene order)。他长期关注遗传学基本问题:演化怎样倾向于选择较低的但不是最低的基因突变率?为什么“近中性理论”最符合演化遗传学的思路?哺乳动物对哪些基因有很高的容错度?为什么受精卵的75%是“错误的”从而在女性知晓自己怀孕之前就已死亡?我译听这本书的主要收获是再次印证了我从菲利普·鲍尔“生命是怎样运作的”获得的感受:哺乳动物的细胞内部以及细胞核内部,其实非常混乱,可谓“无序”状态,但演化过程淘汰了那些不能从这种混乱状态里涌现适合生存的有序状态的表型及其表达的基因型。于是,我们看上去都很正常,其实,我们每一个人的每一个细胞内部,混乱不堪,演化不必而且不可能完美,只不过,我们这些理性人类倾向于将演化想象为至少趋于完美的过程。与哈耶克写“致命的自负”(社会主义的谬误),有同样的理由。演化不仅不必趋于完美,演化还可能趋于毁灭。因此,我将为E24学员们呈现“演化基本方程”的偏微分数值解的超曲面的内生适存度景观。我认为这很关键,要澄清这一代中年人对生命的“理性预期”,生命原本不必甚至不可能符合人类的理性预期。

与赫斯特的演化遗传学科普著作构成互补的,是2025年的这本科普著作,

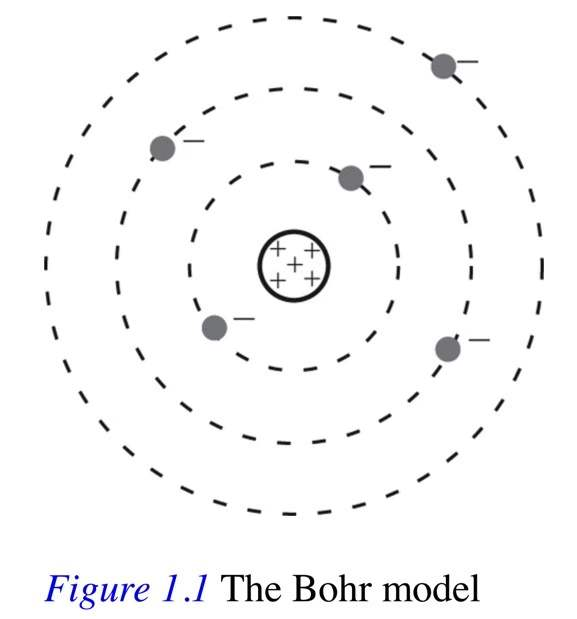

图3:What is an Electron --- An Accessible Guide to Its History, Theory, and Physical Properties 2025 Plinio Innocenzi《什么是一颗电子:关于电子的历史、理论、以及物理性质的一部可接近的指南》。我们当然已进入“量子时代”,早于我们已进入的“AI时代”。虽然,我们还没有哪怕“趋于”完美的量子引力学说。这本书仅仅提供了一种普通人也许,仅仅是也许,可接近的,“指南”。呵呵,我这样的读者,正在听第二次,勉强在这里推荐。注意,我嘲笑“量子纠缠”,但我在这里谈论的,是量子视角下的电子的行为。玻尔的模型,

图4,这本书的引言,Fundamental Electrical and Electronic Principles 4th ed 2024 Christopher R Robertson Jo Verhaevert《电力学与电子学原理》第4版2024年。这是我收藏的最新的电子学与物理学教材。铺叙AI时代的,是电子技术的时代,

图5,爱迪生与摩尔斯,电子的实验先驱。

图6,更早的时代,照例源自古希腊,“电子”的希腊词根,原意是“松香”,与皮毛摩擦,产生静电。

图6,尼尔斯·玻尔,这位传闻让爱因斯坦远处见到却不愿穿过马路来寒暄的人,他的互补性原理,成为我的收益递增经济学的互补性原理的三大思想资源之一。根据图3这本书的探讨,至今,我们仍说不清什么是电子。没关系,孙中山笃信“知易行难”,人类总是先做才知。啤酒在八千多年前,自然发生了,西亚的古人才逐渐学会用面包碎屑发酵啤酒。可见,电力时代和微电子时代,不必等到量子力学来解释电子究竟是什么。当然,摩尔斯发明电报机,是受了电磁学的启发。科学与技术,从来都是各有各的命运,但它们的命途,相互纠缠。李约瑟为李约瑟之谜提供了至少三种有说服力的解释,参阅我在这里推荐的西蒙·温彻斯特2008年著作,但都不是最有说服力的。

今晨听完了这本书,译听开篇之后,我就喜欢这本书了,断断续续,终于译听完毕,最后两章更令人感动。这位作者的几乎每一本书,都有中译本。不过,这本是例外,也许有某种敏感性。

图1:Simon Winchester 2008 The Man Who Loved China --- The Fantastic Story of the Eccentric Scientist Who Unlocked the Mysteries of the Middle Kingdom《这个毕生爱中国的男人:解密中央王国的百科全书式科学家的传奇故事》。封面印刷了这样长的标题,居然没有李约瑟的名字!这是我读过的李约瑟传记当中,最令我感动的。作者是,西蒙·温彻斯特。他写了许多畅销书,他也擅长这样的文风。

图2:Simon Winchester 2023 Knowing What We Know --- The Transmission of Knowledge From Ancient Wisdom to Modern Magic《知晓我们知晓什么:从古代智慧到现代魔法的知识传播》。

图3:Simon Winchester 2021 Land --- How the Hunger for Ownership Shaped the Modern World《土地:对所有权的饥渴如何塑造了现代世界》。

图4:Simon Winchester 2018 The Perfectionists --- How Precision Engineers Created the Modern World《完美主义者:精确工程师们如何创造了现代世界》。

图5:Simon Winchester 2018 Exactly --- How Precision Engineers Created the Modern World《精确地:精确工程师们怎样创造了现代世界》。这两本书,涉嫌重复出版。

图6:Simon Winchester 2017 Pacific --- silicon chips and surfboards, coral reefs and atom bombs, brutal dictators, fading empires, and the coming collision of the world's superpowers《太平洋:芯片和冲浪板,珊瑚礁与原子弹,冷血独裁者,逝去的帝国,以及正在上演的世界超级霸权冲突》。

图7:Simon Winchester 2015 Pacific --- The Ocean of the Future《太平洋:未来之洋》。

图8:Simon Winchester 2015 When the Earth Shakes --- Earthquakes, Volcanoes, and Tsunamis《当地球抖动时:地震、火山、海啸》。

图9:Simon Winchester 2017 When the Sky Breaks --- Hurricanes, Tornadoes, and the Worst Weather in the World《当天空断裂时:飓风,龙卷风,以及世界上最糟糕的天气》。

10月3日周五荐书Alba Carod 原型心理学教练

阿尔巴·卡罗德(Alba Carod)是一位超个人心理学教练,同时也担任高等教育的心理学教师。她来自巴塞罗那,现居住在西班牙东北部,那里毗邻地中海海岸。从小她就对各种原型的深刻象征意义着迷。这种对占星学的兴趣一直持续到她的青年和成年时期,最终促使她成为伦敦占星学院认证的占星师。为了更深入地理解人类心理,她进一步攻读了相关学位。心理学。在她刚开始从事咨询工作的初期,她将原型理论(archetypal knowledge)与咨询实践相结合。随着时间的推移,她意识到尽管客户通过原型理论获得了某种领悟,但他们并没有付诸实际行动,这可能是因为……他们感到自己缺乏自主权(或:无法自主决策)。

辅导:正是在她参加超个人心理学硕士学位课程期间……2020年,Alef Trust(利物浦约翰摩尔斯大学)的支持让Alba获得了灵感,将那些具有典型意义的作品融入到超个人辅导框架中。凭借她在心理学、辅导、占星学和梦境分析方面的知识与经验,阿尔巴开发出一种以自我意识为核心的全方位辅导方法。通过这种创新性的方法,她将占星学中的原型概念与梦境解析相结合,帮助人们实现个人成长与转变。旅程。这种方法为一种新型的跨个人辅导模式奠定了基础,这种模式建立在参与式的原型探索之上。

图1:Archetypal Coaching --- Creating Synergies Through Astrology and Dream Work 2026 Alba Carod《原型教练:通过星相学与梦境解析而创造协同效应》。

图2:豆包绘制的思维导图。这位作者的思路,我很喜欢,是荣格倡导的“整体”思路。

图3和图4,她的主页,那里有她和同事们的文章,总标题是“整体改变”。

图5,关于她,我能找到的唯一照片。

她有“通灵者”的视觉,就是那种来自“集体无意识”的视觉。我在微信读书里“译听”了她这本书的前两章,我喜欢她对荣格学说的长篇阐发。难怪,她的临床实践项目里,列出了荣格开创的“积极想象”方法。能实践这一方法的人不多,我知道诺贝尔物理学家沃尔夫冈·泡利在接受荣格心理辅导期间,常使用这一方法,并据此而与自己的“暗影”对话。荣格并未直接辅导泡利,他认为泡利的智力水平极高,根本不需要他人的干预,他安排了自己的一位新科女弟子接收泡利的信函,并将这些信函转给荣格阅读。泡利也预先知晓这一程序,于是很放心地描述自己的梦境。根据荣格的回忆,或根据荣格朋友们的回忆,泡利在这些信函里记录了数千个梦境。我在朋友圈里推荐过一本新书,是荣格关于泡利梦境的系列讲座,很遗憾,荣格只分析了泡利数千梦境的数十个。不论如何,泡利痊愈之后,与荣格开始了著名的“世纪对话”(这位智力水平远超海森堡的物理学家与心理学成就超过弗洛伊德的心理学家试图建构足以统一物理世界与心理世界的整体学说)。参阅物理学家亚瑟·米勒的名著的中译本《数字与梦》,

图6:Arthur Miller 2010 137 --- Jung, Pauli, and the Pursuit of a Scientific Obsession《137:荣格,泡利,以及一个科学之谜的追索》。

图7:2014 The Pauli-Jung Conjecture --- And Its Impact Today《“泡利-荣格”猜想:以及它对今天的冲击》。

图8:C A Meier ed 2001 Atom and Archetype --- The Pauli-Jung Letters 1932-1958《原子与原型:泡利与荣格之间的通信,1932-1958》。

图9:C G Jung, Suzanne Gieser, Sonu Shamdasani 2019 Dream Symbols Of The Individuation Process --- Notes Of C G Jung’s Seminars On Wolfgang Pauli’s Dreams《个性化过程的梦境符号:荣格关于泡利梦境的系列讲座之学员笔记》。

总之,没有理论基础,星相学立即沦为占星术,而且非常混乱,例如,最近我下载的两个占星术App,都是专业版,都非常详细,不仅有传统星学的出生星盘,而且有长长的小行星相位列表及解读,长度惊人,小行星和矮行星的目录也惊人,但这些小行星和矮行星,在两百年前不可能被人类发现,三王星也不过两百年的历史,所以,有神秘主义传统的,应当就是五颗行星及太阳和月亮。不仅如此,现代占星术的假理论家们还引述量子纠缠之类的可疑科学来论证“意识”问题。凡此种种,皆为乱像。

10月12日周日 课程心智地图的阅读方法

汪丁丁:10月9日周四发言:我开始重新,可能是第五次拆解我为E24准备的转型期伦理学心智地图。每一次拆解,主因都是,心智地图的尺寸太大了,通常超过650MB,这样的尺寸在课堂上显得荒诞。于是,在经过一段日子的反省之后,我拆解它们,将大部分“零件”删除,重新命名课程的名称。这一次,很可能成功。因为我觉着我已相当熟悉你们,我很容易判断哪些零件是不必有的,而哪些零件是必须有的。

张昕瑜:因材施教,行走的极客���极客中有一项原则就是迭代,丁丁老师真的是最好的case。

秦瑞:这个图(课程的心智地图)图7种颜色,是代表不同的知识章节吗?有同学读完了吗,分享一下阅读方法[呲牙]

余娜:按照丁丁老师前几日的微信讨论,他讲到:“我开始重新,可能是第五次拆解我为E24准备的转型期伦理学心智地图。每一次拆解,主因都是,心智地图的尺寸太大了,通常超过650MB,这样的尺寸在课堂上显得荒诞。于是,在经过一段日子的反省之后,我拆解它们,将大部分“零件”删除,重新命名课程的名称。这一次,很可能成功。因为我觉着我已相当熟悉你们,我很容易判断哪些零件是不必有的,而哪些零件是必须有的”我理解这张不是最终版的课程学习的心智地图。但我拿到这张地图的学习方法是:以课程主题《生命.观念.创新》为核心,抓住图上三组关键词:生命与创新、广义互补、观念拓扑,由这三组词箭头所延伸的知识展开学习。个人理解颜色不是指章节,而是不同层次知识递进的呈现。观察看来:浅紫色包涵课程核心“生命.观念.创新”和三组关键词“生命与创新、广义互补、观念拓扑”和左上角课程的主要文字概述及其他六组内容,这是对课程内容的主要提纲呈现,类似会计科目的一级科目,由此而逐步展开延伸其他内容。这是当时我的个人感受。不一定对,供探讨。[抱拳]

汪丁丁:深红或淡粉,都是哲学或数学。浅蓝和深蓝,与经济学相关。我大致这样区分了,间或有绿色,是要显得更醒目。

也许余娜的解释更准确。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号