汪丁丁: 我在2023年6月心智地图里写的“生物经济学基本命题”:有机体倾向于在环境中探索与自身生命互补的演化方向。有机体在生命强化方向上的感受称为“重要性感受”,有机体依靠这样的感受寻求更有利于繁衍的演化路径。

冯静静:为什么必须与“暗影”握手”?

丁丁老师您所说的“必须握手”,精准地描述了处理暗影的关键:不是消灭它,而是整合接纳它。

我们用于压抑暗影的心理能量是巨大的。整合能量就是释放这些“锁住”的能量,转化为生命活力或创造力。

暗影在暗中操控我们:一个未被承认的暗影并不会消失,它会以另一种更危险的方式表达自己:例如投射:我们会在他人身上轻易地看到并强烈地厌恶自己的暗影特质。“我讨厌那个人的傲慢”——很可能是因为我无法接受自己内心深处的傲慢倾向。这种投射是人际冲突的重要根源。

暗影可能会在自我控制力较弱时突然爆发,做出一些让平时的自己都感到震惊的行为。

荣格认为,人格的完整在于同时接纳光明与黑暗。否认暗影,就等于否认了一半的自己,人格永远是分裂的,无法达到真正的成熟和自性化。

因此,化解中年危机的关键,就在于接纳并整合这些被排斥的部分,从而成为一个更真实、更完整的人。

汪丁丁:是的,表扬冯静静的及时阐发,尤其是关于暗影向外投射的描述。荣格说过两次世界大战,无非是暗影向外投射的后果。

汪丁丁5:18:荣格的心理学思想,在E18课堂上,占据了我的伦理学心智地图三分之一的内容。在以后的几年里,也仍占据重要位置,例如,《情理与正义》的第三部分,尼采之后的伦理学,主要介绍荣格学说。这是因为,荣格与怀特海一样属于东方而不属于西方,虽然,荣格努力回归自己的西方传统。真正融汇了东方与西方的人,是我前天朋友圈推荐的那位作者,贝尔南多·卡斯特罗普。他2021年发表了《荣格的形而上学理论概说》,根据他的理解,阐发荣格学说。我的经济学课程与伦理学课程始终纠缠在一起,所以我才要求选修其中一门课的必须选修另一门。因为我不会重复讲述内容,于是那些只选修一门课的同学,几乎肯定难以理解我的课程。第一流的知识是免费的,但它只能与第一流的头脑分享。这是我那篇文章的核心原理,我介绍了维特根斯坦与拉姆齐的交往,当然免费,但必须有第一流的头脑。

到了2023年11月,我出版了《演化与创新》,这两门课程就真正纠缠在一起了。尤其是当代创新,很少完全是个人的行为,而群体创新的三大要素当中,两项要素,以群体成员的“社会敏感性”为核心指标,也就是我说的“合作伦理”。

于是,克里斯坦森在哈佛大学商学院指导的一位博士生,现在是MIT斯隆商学院的教授,安德烈·麦卡菲,2023年发表了一本新书,2024年有了台湾的中译本,《极客之道》,是繁体字版,而且,台湾的中译本有许多大陆读者不熟悉的语言,网络=网路,信息=咨询,……诸如此类。这个麦卡菲可不是杀毒软件麦卡菲,后者已因吸毒而毁了自己的一生。我认为“极客之道”与“青色组织”(中译本标题是《重塑组织》),应当是“创新型”企业管理者的必读书。麦卡菲与硅谷的创新英雄们达成共识:创新型的企业,要从初创开始塑造鼓励创新的企业文化——“极客文化”,而这种极客文化,至少三位创新者,谷歌的创始人佩奇和布林,亚马逊的创始人贝索斯,都认为是从小培养的,他们都从“蒙台梭利”小学毕业(蒙台梭利幼儿园后来有了小学)。所以,他们公认自己的极客导师是玛丽·蒙台梭利。

我抄录台湾的中译本:我就是個極客。

“「极客」一词源自日耳曼语系,原意指的是「傻瓜或疯子」[1]。在二十世纪的大部分时间里,这个词在美国主要用于指称一群真正的边缘人:马戏团里头表演各种羞辱性和古怪事情的杂耍演员,譬如咬下鸡头等。1980年代初,这个词开始用来形容另一群边缘人:热衷于计算机的年轻人。而这对我来说绝对是极为贴切的描述。

1984年,我录取麻省理工学院(MIT)。我在那里立刻有种回到家的感觉,并开始埋首于学业。我在六年内完成两个学士学位和两个硕士学位,并感觉这已经绰绰有余。拿到学位后,有一件事我非常肯定,那就是高等教育对我来说已经足够,我准备好在现实世界中生活。但事实证明我不太了解自己。我对工作感到厌倦,当我思考是否要做出改变时,我发现自己其实非常怀念学术界。因此在1994年,我开始攻读新的学位,这回是哈佛商学院(HarvardBusiness School)的博士学位。在哈佛商学院任教十年后,2009年我回到麻省理工学院史隆管理学院(Sloan School ofManagement)。我开始与经济学家艾瑞克.布尔优夫森(Erik Brynjolfsson)合作,他是杰出的科技和信息学者(也是个很棒的人)。我们都感觉有某件足可比拟工业革命的大事,正在我们面前展开。「安德鲁、安德鲁?安德鲁。」拉夫最终让我闭嘴。「这就是你要写的书。就写这本书吧。」

这就是那本书。这本书谈的不是一群计算机极客创造的东西,而是一群商业极客的创作和成就:这些人迷恋上经营现代企业的这个难题,提出非传统的解决方案,并付诸实行。许多商业极客的身影都出现在高科技领域的企业或硅谷,但不是所有人都聚集于此。他们之中有很多人是创办人,但也不是所有人都是如此。他们的共同之处不在于产业、地理位置,也不在于他们拥有多少股权,而是在于他们都是极客:一群迷恋商业和企业的独行侠。我终于找到自己寻觅已久的词汇,这个词汇更准确的描述正在发生的事,而且一直就隐藏在众人眼前。我们非常关注这群极客所掀起的计算机革命,但我认为我们一直误解他们发起的另一场革命:一场仍在进行中的企业革命。极客之道是现代企业的正道,因为相较于以往的企业,现代企业需要更快的行动与创新。商业极客提出的组织文化类型。如果你把一群非常不喜欢被人指手画脚、聪明、热爱争辩、数据导向又逆向思维的问题解决者摆在一起,负责重新想象企业的经营方式,你得到的就会是这样的结果。正如我们将看到的,极客之道倾向于争辩,厌恶官僚体系。它偏好迭代而非规划,回避协调,并容忍一些混乱。极客之道的实践者敢于发声,主张人人平等,不怕失败,也不怕挑战上司或是被打脸。他们不重视阶层制度和资历,而是看重互助精神和能力。简而言之,极客企业的文化,嗯,就是很极客。”

DPS23 演化与创新的伦理学原理 2023年12月至2024年1月课堂版局部截图

《重塑组织 进化型组织的创建之道 》2017 弗雷德里克·莱卢 2014 作者:Frederic Laloux

王开泽:真理不在单向传授,而在主体间的共振与重构。经济学与伦理学的纠缠,就像老师的智慧永远等待平等的相遇。太棒了![强]

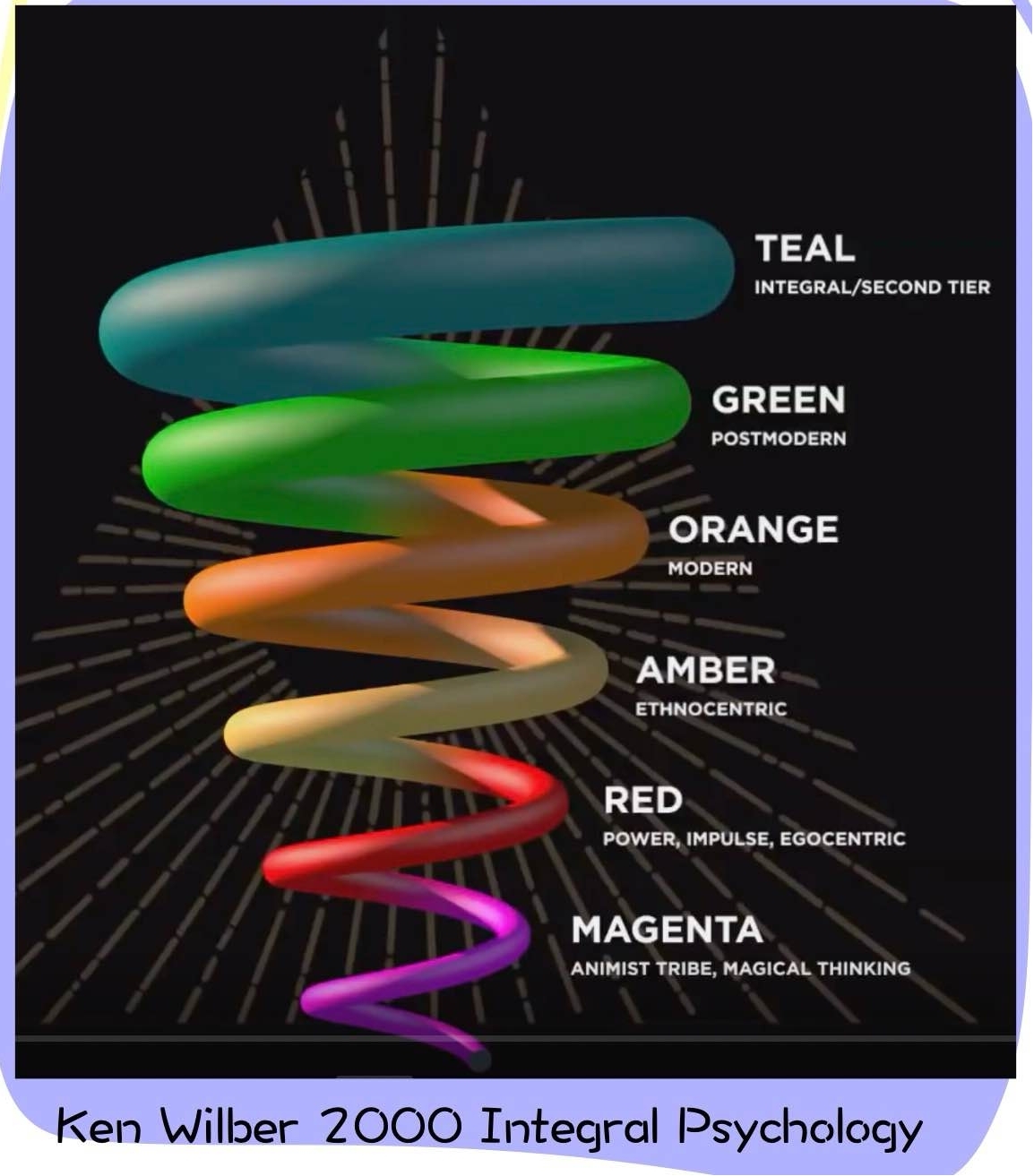

汪丁丁:这是我在E18课堂使用的,威尔伯的“青色”演化阶段,图示。teal,琥珀色,国内译为“青色”。 这是人类演化的最高阶段。

根据那位比利时作者《重塑组织》的介绍,目前运行最佳的青色组织是荷兰的一个家庭护理公司,它已扩展到欧洲全境了。青色组织这本书的中译团队,都是国内青色组织的实践者。

在我为E24绘制 的心智地图里,只有三个主要单元,团队创新或群体创新,是第三单元的主题。

我抄录今晨我答复余娜微信的最后一段文字:

在群体创造性的研究领域,公认的提高群体创造性的三大要素是:

1)群体成员享有的平等发言权,

2)群体成员的平均社会敏感性,

3)群体成员当中女性的比例。

这些研究成果,由MIT的教授 Alex Pentland,发表于2015年著作“社会物理学”。 彭特兰出生于1951年,而且是连续创业者,这是企业家的一种类型。他现在已相当老,2015年之后,没有著作发表。所以,我为你们绘制心智地图,引用的是新一代研究团队创新的心理学家和企业家,索耶的著作,第三版。

王开泽:碎片化认知无法触及“一流知识”,唯有限心智自设牢笼。听老师的课,深感困于方隅之见不能承其重,老师之学,如浩瀚星流,若非用尽第一流心力恐难窥得其一缕星光。有感企业管理者角色的最佳境界,不在于管控而在于释放,如何在跨界思想中打破自己思想局限性,让效率因人性的绽放而得以重生。想来如果可以做好让大家有奔头、不憋屈,效率自然就上来了。

汪丁丁:表扬王开泽。你这一段文字的结语,刚好与“青色”组织吻合。

既然余娜已开始在微信读书里“译听”英文原著,我也发布E24的核心参考书:R Keith Sawyer and Danah Henriksen 2024 “Explaining Creativity --- The Science of Human Innovation” 3rd ed Oxford University Press

由于是你们的核心参考书,我细读了一遍,而且我以前读过它的第二版和第一版,参阅我的讲义《演化与创新》第三部分。

这是教育的一个基本原则:教细节会令人困惑;建立事物之间的关系会带来知识。玛丽亚·蒙特梭利

这也是跨学科教育的原理。

秦瑞: (微信读书)中英文、男女声、语速都可以选,听一下挺不错的。我觉得女性在某些程度上,更接近人性的光辉,朗读亦然[呲牙](当然我说这句话的时候,也仅代表了我目前说话时的认知水平)

汪丁丁:我很理解你的感受。

黄霁:注意“群体创造性的基本问题”

作者Andrew McAfee 1967年出生,is a scientist at MIT,事实上,他在MIT斯隆商学院担任数字经济中心的联合主任,他的著作,最醒目而且有台湾繁体字中译本的,是《极客之道》。极客之道 科技天才的商业制胜逻辑 The Geek Way --- The Radical Mindset That Drives Extraordinary Results 2023 安德鲁 · 麦克费 Andrew McAfee 作 2024 刘纯佑 译。《极客之道:驱动非同凡响效果的极端心态》

我听这本书到了中途,反复听了几次,我觉着这位迈克菲值得推荐。他概括有“极客文化”的企业,有四项要素:

1)“敏捷”,通过快速迭代找到合适的演化路径;

2)“所有权意识”,特指全体员工分享企业的所有权并因此而生发的主人意识,以及伴随这一意识而来的自主创新意识;

3)“科学”,决策的依据,偏重客观数据而不是偏重专家判断;

4)“开放”,其实这一心态与前面三项要素是一致的。

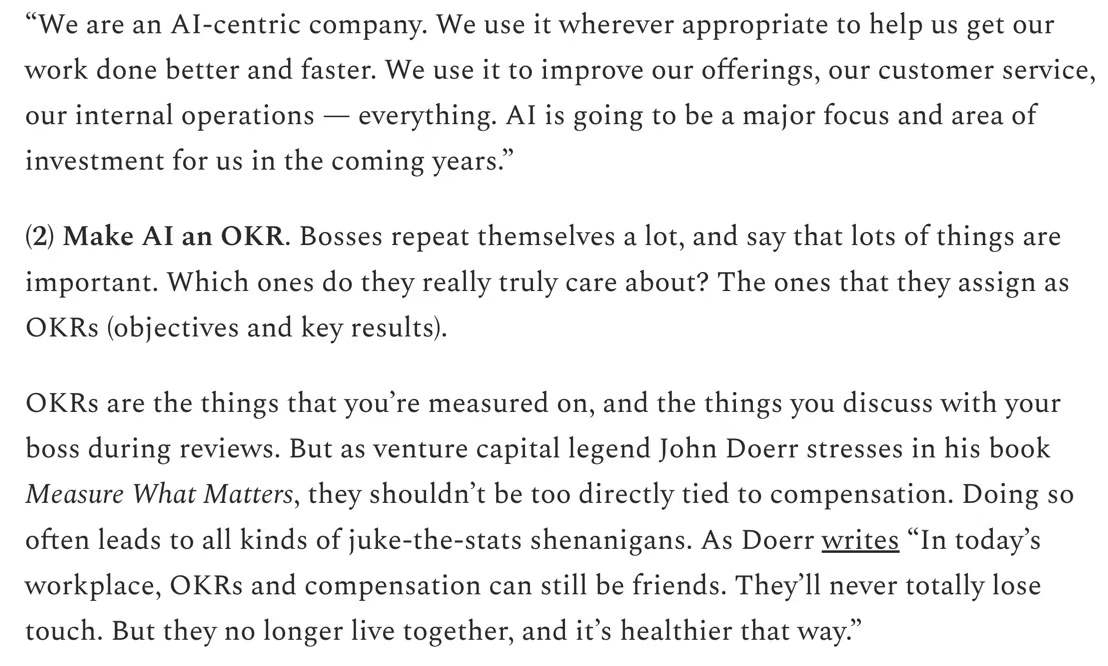

the Geek Way 2025 July-30 communicate the expectation,这是迈克菲的主页,他在7月30日撰文概述AI时代企业的八项行动原则,其中包括,将AI纳入企业的OKR(目标与关键结果指标)。

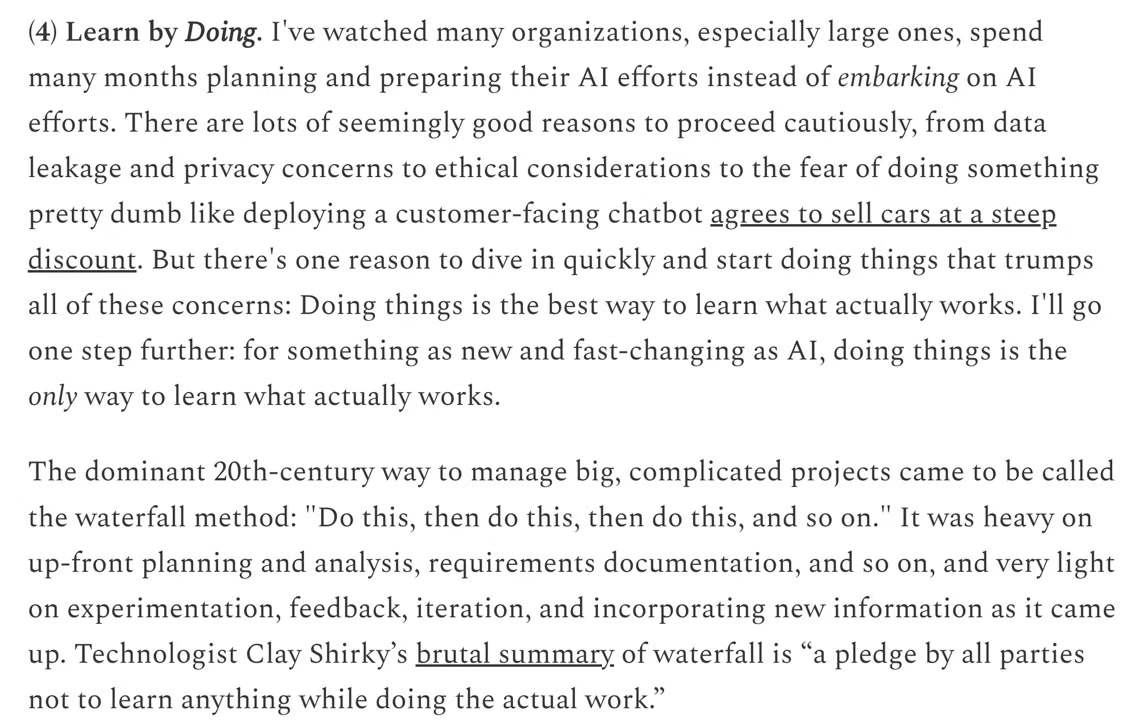

图7:Learn by Doing,干中学,这是极客文化的第一要素,通过快速迭代实现敏捷性。例如,马斯克的企业,通过快速迭代尽快经历最重要的错误,故而能快速找到正确的技术演化路径。

图8:这是他这篇新作的标题:Andrew McAfee 2025 July-30 the Geek Way Home Page "Who's Going to Succeed With AI"。

图9:Do More of What’s Working,快速迭代的指导原则是:有用的,就多做。

汪丁丁:感谢黄霁发布的截图。是呀。群体创造性特别容易受到领导人的“暗黑三角人格”的损害。我在《演化与创新》里引用的几篇最新发表的文献表明,英美高管当中,60%,惊人的比例,六成的高管,或多或少都有“暗黑三角人格”特征。也因此,他们的公司很难有群体创新。这就是领导人与团队的情感关系对群体创新的关键影响。

企业高管特别容易将业绩归功于自己的能力。这种倾向,在普通人当中不常发生。在暗黑三角型当中,这一倾向被称为“自恋”(或“水仙花情结”)。仅有自恋症,不会严重损害群体创造性。据我观察,许多中国人都有自恋倾向。也因此,他们当中很多人更容易有抑郁症,因为他们很难“破我执”。在西方研究文献中,自恋症很容易演化发生“暗黑三角”的第二个角,“马基雅维利主义”。这个短语有些损害马基雅维利开创现代政治学的名声,它意味着将他人视为达到自我目标的工具。这一人格特征,严重损害团队成员的信任感。第三个角,是“心理变态”,有些夸张,但它是这一演化过程的均衡态。

李丹:我特别观察过企业家、高管尤其是创始人/老板的自恋倾向。在漫长的商场沉浮里,主管的决策不可能全是对的,甚至大部分时候是错的/不及格的,企业可能会长时间沉在水面之下难以呼吸。如果没有“迷之自信”的存在,企业家们是难以支撑到最后的。我想这种人与现实的互动才是企业家“自恋”的成因,很大程度上也支撑了企业的成功。成功企业家不妨自恋的同时,也会尽量增加自己的信息获取,提升决策的智慧[偷笑]

王开泽:其实老板到一定程度,不在乎他做对多少事,而在于他用对了人,更在于他用对的人成就了很多功业,所以到头来老板的成功取决于他又促使了多少人成功,他促使成功的人越多,他就越成功。我感觉仿佛是这样,所以老板才会些许“自恋”。[憨笑]@李丹

李丹:这就涉及到领导力的范畴了[偷笑]

孙晓丹:我观察过身边的老板们都有点自恋,包括我自己。创业本来就苦逼不堪,没点迷之自信,最初都不敢驾驶小舢板去远航。

王开泽:嗯嗯,追随同学脚步继续前行![憨笑]

李丹: 自信➕科学决策,自恋➕玄学天命[呲牙]

张昕瑜:丁丁老师这里说到自恋,我觉得“自恋”本身是一个中性词,它只是一种人格特质,但我们应该关注不同程度的自恋。自恋过度了就成了NPD,就发展成了一种稳定的长期的行为模式,才会变成了暗黑三角中的第二角。 而同学们也提到很多企业家的自信,我想这些都是健康自恋的表现。

李丹:对,我也看到不少小成的企业家(可能)因为盲目的自恋而走向“毁灭”,成也自恋,败也自恋。

黄霁:基于语言的流转污染,“自恋”的边界如何界定?被观察的概念都可以是中性词;自恋难以被称量为“量词”来定义其程度。现实中,作为诱因之一,易引发抑郁的医疗案例很多,程度不一。在心类学中,自恋会令心远离客观,自我增加遮障,加倍看不到实相;很多情况下,它恰恰还会和“自卑”紧密连接,形成深层逃避与脆弱,因此,在细微意识中,值得觉知,自恋反而起不到让自己缓口气的作用。以上仅为一角度,供批判。[拥抱]

王开泽:偶尔关掉自己给自己开的十级美颜,诚实地看看镜子里普通的自己,喘口气,活得轻松点,发现不用滤镜美的更真实。如果深度沉迷滤镜里的自己不行不行的,掉进去了就是“抑郁”了。[偷笑]

当下做企业,大多半是累垮,半是饥肠,却还要强撑一副从容模样。难啊!虽然这蜕变像重新学走路,跌撞难免,但仿佛唯此一路,才能通往“真实与自在”。共勉![拳头]不过学习时光很快乐。同乐![憨笑]

黄霁: [呲牙][强]开泽兄此处表述为“老板”比定义为“企业家”更为精准与快乐。“企业家”一词的定义边界至今难以统一,于是学术界也模糊使用[捂脸]。在转型期的中国,称为“企业主”也不一定准确。豆包列出了众多研究角度说法中的三个:企业家

来源:音译自英文“entrepreneur”,源自法语“entreprendre”(意为“承担、开创”),最早由经济学家定义其“创新与风险承担”的核心属性。

出处:18世纪法国经济学家理查德·坎蒂隆在《商业性质概论》中首次将“entrepreneur”定义为“承担商业风险的人”; 20世纪奥地利经济学家熊彼特进一步赋予其“创新者”的内涵,该概念后传入中国并广泛使用。

李丹:(回应王开泽)我把创业比作“磕长头”,基于执着信仰的活动。

王开泽:[强][憨笑]感觉创业更多向刚才黄师兄所引用的定义,“创新与风险的承担”的核心属性。勇于创业的人就是勇于承担风险和引领创新的领路者。(李)丹君已在践行引领创新的信念,作为你的同学,我深感荣耀,我们并肩前行,风雨与共。[憨笑][玫瑰][玫瑰]

李丹:开泽兄谬赞[合十][合十]并肩前行,风雨与共[玫瑰][玫瑰]

杨昕: 发布第一批参考书目表,图书馆教参阅读上线,查阅路径:链接北大VPN,北大主页-北大图书馆-文献资源-(右侧栏)教学参考资源--数字教学参考资料,登录即可。

丁丁老师的讨论,再配合自己重要性感受的阅读,收益会更大。[憨笑]

余娜:近日,学习丁丁老师微信授课内容和同学们交流,受益良多。中午休息整理了两份资料《扳道岔悖论》和《开集、闭集、交集、并集基本概念》,目前感觉上来讲,应该对我们后续学习伦理学和《收益递增》可以有一些感性的认识。分享给大家。不足之处请批评指正[抱拳]

发布文件 1-扳道岔悖论 2-开集、闭集交集基本概念

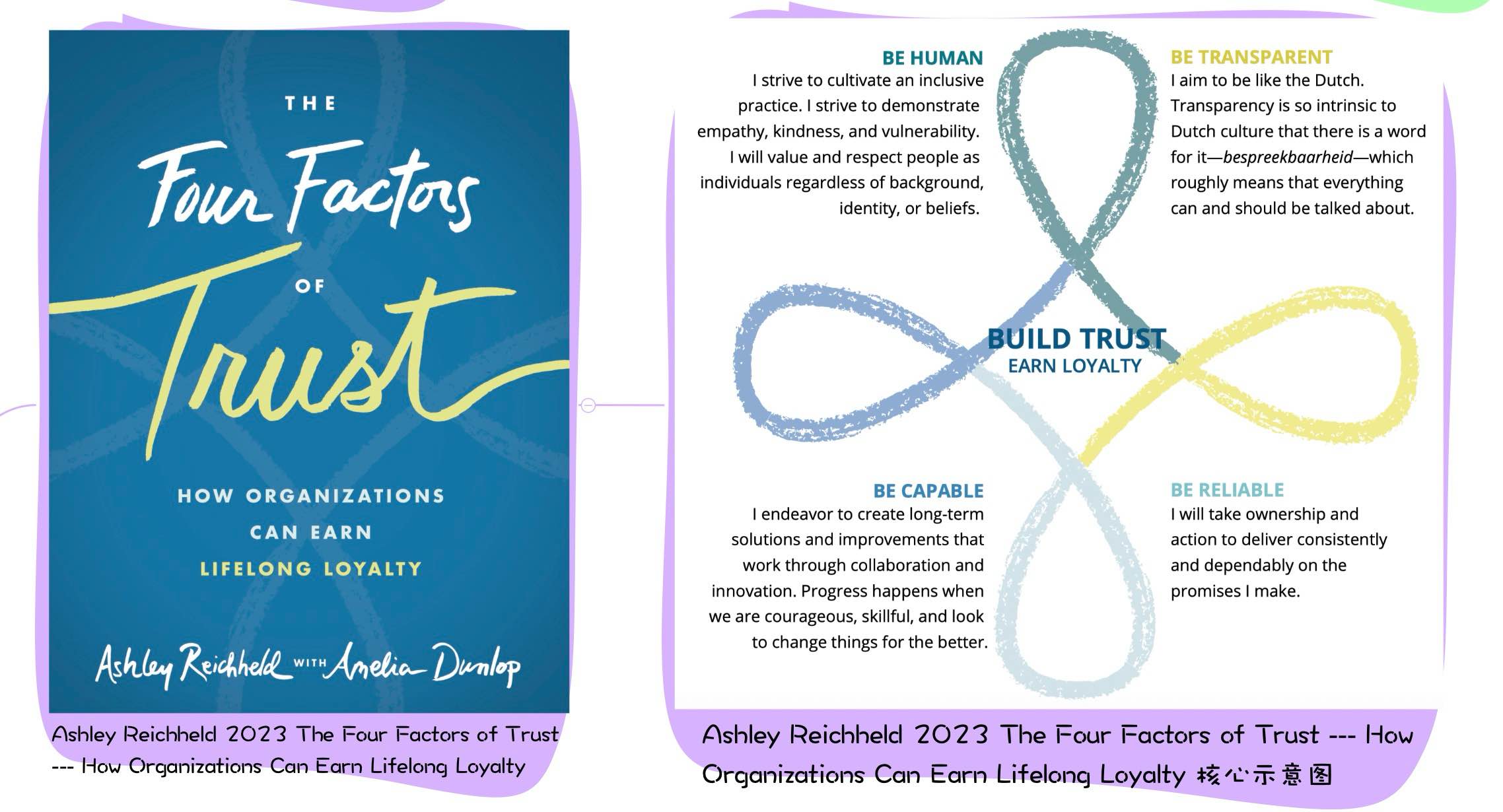

汪丁丁:关于暗黑三角人格的讨论,很符合我在以往EMBA课堂的观察。我记得E22学习委员万方组织了一次湖畔阁E22少数学员的茶叙,湖畔阁是湖畔居最大的包厢,也是“丁丁讲堂”的教室,只能容纳16人,那次聚餐真让我感动。其中一位男生,平日被我戏称“王子病”(韩剧语言),他坦诚地为“自恋”辩解。黄霁刚才的发言有道理,语言污染,国内关于“暗黑心理学”的著作实在太少,人云亦云,人人都望文生义地理解“自恋”。在领导力课堂上,我推测,你们可能已熟悉领导力的核心要素是获得群体的信任感。自信与自恋根本不是一回事。我截图E23课堂的心智地图局部,呈现最新的一本书,信任感的四要素。这是领导力的基础。

今天很少有企业员工是纯粹为报酬而工作,尤其是创造性的工作。不要以为金钱可以买到任何东西,这样的想法,被认为是最可耻的傲慢。鲁迅早就尖锐地分析过“傲慢”的本质(就是“自卑”)。英语“old rich”,林毓生特别对我解释涵义,他是哈耶克的闭门弟子,在芝加哥大学“社会思想委员会”七年获得博士学位,后来是台湾的中研院院士,疫情期间,在美国辞世。根据他的解释,啊哦,这个短语居然被通俗译为“老钱”,真透着港台的俗气。无奈,我只能直译为“老富”,以区分于“新富”。林毓生描述社会思想委员会的主席,是一位“老富”,文质彬彬,每年圣诞节邀请委员会的全体学生到他家聚餐,桌上会有一瓶窖藏名酒,价值远超晚宴。老富的本质是什么呢?就是“谦卑+尊严”,据描述,那是一种由内向外地尊重每一个人的情感,非三代熏陶而不能获得。而“新富”就很鲜明地有一种傲慢,哪怕熏陶之后略知穿衣,但仍有虚饰之嫌。林毓生小时候的保姆,他认为有这种“谦卑+尊严”。我提醒诸友认真看看上面这幅截图的右上角和左上角,这两项要素,对中国企业而言特别关键。左上角或许译为“真正的人性”,右上角或许译为“坦诚透明”。英语勉强汉译,因为作者是荷兰人,译为英语已经勉强。我常以“黑帮首领”来解释右下角和左下角这两项要素。可见,企业领导人与黑帮首领的区别,在于左上角和右上角。

我在上世纪写过一篇散文,其中,我描写我遇到的一位流浪汉,风霜沧桑,眼神里却看得出尊严。还有一次,我那时是夏威夷大学经济系的博士生,常在校园旁边的麦当劳午餐,有一次,我午餐时,发现对面桌子旁的一位流浪汉,一边吃汉堡,一边读一本旧书,他告诉我说他正在践行一种哲学。他的描述,让我肃然起敬。那时在校园里常可见到一群年轻的藏僧,身披紫袍,显然有较高的地位,但眼神里却看不到林毓生描述的“谦卑+尊严”。唉,这可能就是古希腊人常说的:

1)一个人怎么可能没有智慧而有幸福呢?

2)一个人怎么可能不经历苦难而获得智慧呢?

黄霁:真得如此细微,令人深省!“傲慢”是内心向外,属性高举,是与外境、他人相比较,即使他人考试真的比自己低一分而升起的傲慢,都是彻底颠倒的,因为低一分的暂时现象与傲慢其实并无因果关系;同时,如果在内心,是与去年的自己相比有进步而升起的激励情绪,则与傲慢无关。[合十]

李丹:修习佛法首先应该做的就是放下自我。藏僧入了歧途。

汪丁丁:那时我年轻,不懂事。回国之后,结交的大多数朋友都是父母辈结交的人文学者。我旁观他们的人生,逐渐懂事。例如,有一位“发小”长期提醒我远离官场,他父亲的故事就是明鉴。又例如,1980年代至1990年代主持《读书》杂志的老友王焱,常给我讲述他父辈的民国故事,其中有一位“老富”,就是故宫博物院的朱老。故宫最宝贵的文物搬到台湾了,北京的故宫似乎只有庭院空空,朱老家里的一只痰盂,都是国宝,在周恩来的鼓励下,举家捐给故宫,自己也到故宫做了研究员。这是文革之前的故事,后来,京城最懂古玩的王世襄写了回忆文章,由王焱转述给我。老富的气质是这样形成的,就是说,从小见惯了财富,早已视金钱如粪土,于是转向寻求更高的生活,所谓“精神生活”,眼里自然就有一种“谦卑+尊严”。

释迦摩尼出家的故事,当然是典范。咱们普通人也可在走出温饱之后直接转入精神生活的维度。

李丹:我们都是同志,本就平等[玫瑰]

汪丁丁:可是我说的是高管与员工。

咱们这两次讨论的主题是群体创新。

15:30所以,我还是在这里停笔,留给诸友探讨。

16:05可是我不甘心,想回到“开集”的主题,况且余娜发布了开集的绍。

我不晓得诸友是否读过邓晓芒的博士论文,《思辨的张力》。很可能没有,因为与你们的生活实在不相关。嗯,那么,邓晓芒这个人,诸友应是知道的。他的博士论文思路其实就是黑格尔《精神现象学》的一个小节的中国叙述,很了不起。

贺麟与王玖兴翻译的黑格尔《精神现象学》的那一小节,标题有趣,“这一个与意谓的”。贺麟的长期合作者是王玖兴,1978年国务院第一届学位委员会的哲学委员,也是邓晓芒的博士导师之一。黑格尔描写了这样一种现象:当我看着面前的一棵树并试图告诉远方的你,说我看到一棵树,它让我感到了震撼。你在远方,你只能在你的“树”这一观念里回忆你经验里的树。黑格尔的命题是:人类语言颠覆它所要表达的涵义,这是语言的本质。

中国人很早就明白这一道理,所以,阿城写过:说出来的不是道。

不仅道可道非常道,你的任何经验,只要你试图表达,你就不得不使用语言,而且通常要用一些“名词”(观念的名称)来表达,于是,你颠覆了你要表达的。

黄霁:正是正是!“觉受”依道而起,完全不同于感受,无语言,也不必表达。如有相同觉受,双方可无误感知。

杨昕:维特根斯坦说:那些不能说的事情,要保持沉默。[憨笑]

汪丁丁:在观念拓扑里,这是一个基本命题。每一个观念都是由它包含的那些对象通有的那些属性界定的。例如,“生命”是一个观念,诸友不妨询问豆包或DS或清华的智谱清言,它们现在都有深度思考模态,但豆包因为持续投入金钱,在我感受里,超过了其它大语言模型,也许能与豆包并列的是腾讯元宝。不论如何,大语言模型会列出七项或更多的“生命通有的属性”。这些属性,可合并为三项。姑且就说是七项属性吧,这些属性是一切生命通有的。注意我使用的语词“通有”,这是更严谨的逻辑表达。然后,你的“生命”观念里就出现了你经验过的各种生命现象。可是,你可能立即注意到,当你试图描述一个具体的生命时,你会发现它在通有属性之外还有许多似乎无穷无尽的特殊的属性。

汪丁丁:黄霁的发言,及时。杨昕的案例,也及时。马一浮说,古儒,“静以通天下所感”。只是一个“静”字,就有“颜回坐忘”的故事。

但是静修的人,有进一步的感受。那就是,在“非想定非非想定”的时候,从空集里涌现的宇宙真相。

深层心理学家(荣格)称之为“imago”,这是一种“共相”,它不是“殊相”。

Gilbert Simondon(中译名:吉尔伯特·西蒙东)1967年授课的讲义,2023年出版了英译本,Gilbert Simondon 2023 Imagination and Invention。这个标题,或可译为“想象与发明”。西蒙东被当代哲学界公认为在技术哲学领域超前于他那个时代的人,所以,迟至2023年才有英译本。译为“想象与发明”,有些误导性。西蒙东探讨了“意象”(名词)与“创造”。

在空集里,当灵感降临时,你能看到的是意象,那是你从来没有见过的意象,你在它的引导下,开始创造。诸友浏览特斯拉的传记,尤其是他的自传,这样的意象很多,可以说,充满了传记。

为什么是空集?因为,如果任何观念的交集,不是空集,那么,在这个交集之内肯定包含了一些对象,它们已存在了,于是,你无法创造。

16:37我觉着我现在可以停笔。

杨昕: The Four Factors of Trust: How Organizations Can Earn Lifelong Loyalty《信任之路: 组织如何赢得人心,持续发展》,作者: [美]阿什莉·赖克赫尔德 / [美]阿梅莉亚·邓洛普,出版社: 华龄出版社,ISBN: 9787516927342

人性化、能力、透明度和可靠性,信任四个要素简介:

“Humanity and Transparency signal intent; Capability and Reliability signal competence

Humanity means an individual or an organization demonstrates empathy and kindness toward their customers and other stakeholders, treating everyone fairly.

Transparency means an individual or an organization openly shares information, motives, and choices in plain language.

Capability means an individual or an organization delivers quality products, experiences, and services.

Reliability means an individual or an organization consistently and dependably delivers upon promises made, time after time”

余娜: 释迦牟尼修行七年“非想定”,又修行七年“非非想定”,遂于菩提树下明心见性。

(回应丁丁老师:为什么是空集)我的感受:回归“观念”之初衷。诚如金岳霖的“时流”观念和宋明理学“太极”和“无极”的术语表达。践行忠恕之道,摆脱“我执”,养浩然之气,由“无我”境界转入“天人合一”境界。如同朱熹也每天静坐半日,调息冥想。人与天地相参,一分为三,静一通天下所感。以静观动(以静制动),允执厥中,同于大通。

杨昕:丁丁老师周四发言说:在群体创造性的研究领域,公认的提高群体创造性的三大要素是:

1)群体成员享有的平等发言权,

2)群体成员的平均社会敏感性,

3)群体成员当中女性的比例。

Trust 第一第二要素(人性化/透明度)对应了这里的第一点,群体成员享有平等发言权。不知道“社会敏感性”怎么理解?创造性需要发散性思维,是不是和社会敏感性有关? @汪丁丁 [抱拳]

9月6日周六

汪丁丁:(回应杨昕)社会敏感性的原文是:social sensitivity,心理学家测量一个人的社会敏感性,就是看看他对其他人的想法是否足够敏感。

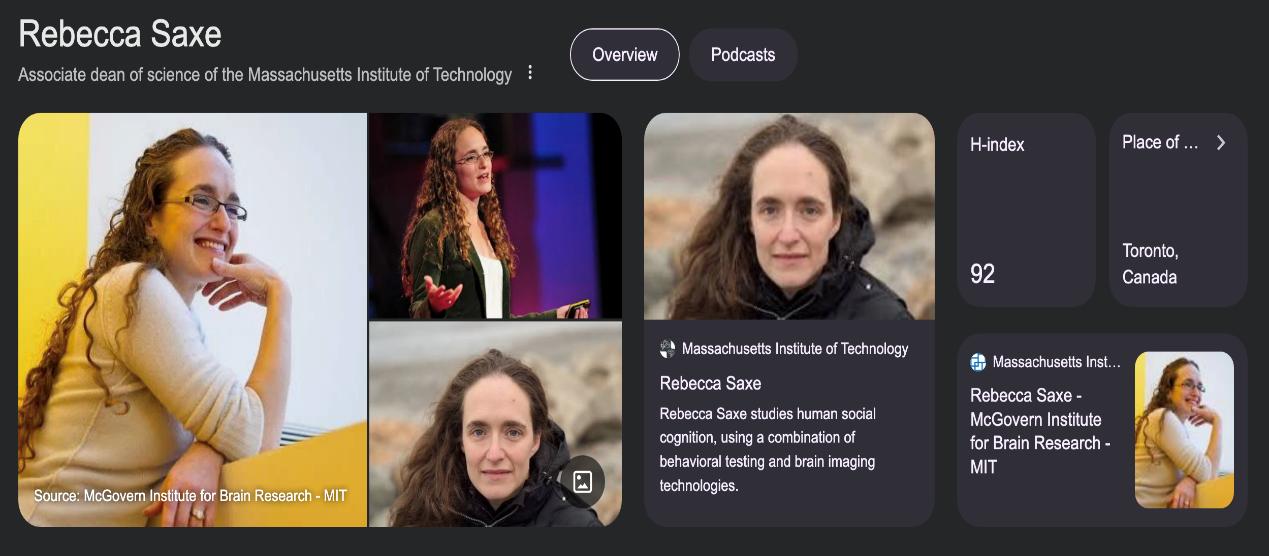

2009年,MIT的明星脑科学家,Rebecca Saxe,首次发现人脑的右侧颞顶交(rTPJ),镍币大小,是社会敏感性的神经中枢。她也因此被《时代》杂志列入40岁以下40人名录。参阅我的《行为经济学讲义》,详细介绍了她的脑科学研究工作。她晋升为MIT正教授之后,主要研究儿童自闭症谱系,就是说,有自闭症谱系的儿童,右侧颞顶交,未能在时间窗口内激活,于是成为自闭的脑区。自闭症患者难以探测他人意图。

这位MIT年轻的明星脑科学家,现在已成为MIT的科学副院长。

我的《行为经济学讲义》还停留在这幅截图里:2009TED 我们如何相互读心

B站视频:TED, Saxe视频《如何解析他人的想法》

汪丁丁:转发秦琳的文章《西蒙栋:一位被遗忘的原创性哲学家》(详见附录一)

皮尔士最早指出:犹如赫拉克利特的名言“人不可能两次渡过同一条河流”,人也不可能两次经历同一个观念。因为,当你第二次进入一个观念时,你的心智已不再是第一次进入这一观念的心智。

这就是我所说的,经验流变而观念永恒。我们流变的经验注入于观念,犹如恒星沉入宇宙时空的凹陷。后者,也被称为“观念星座”。

余娜:发布汪丁丁财新博客《皮尔士与胡塞尔》、分享资料《思想与人物-林毓生》

汪丁丁10:36:我的初步判断是,皮尔士的图形符号直觉主义远比胡塞尔的本质还原直觉主义更容易与人工智能和脑科学研究相结合,故而更可能主导未来的逻辑研究。……肇端于皮尔士的“概念格”学说,也是我的收益递增经济学的基础。

西蒙栋在讲稿里这样描述“意象”(image):任何强烈的图像在某种意义上都具有鬼魂般的威力,因为它可以叠加到客观表象和当前情境的世界之上,就像我们说鬼魂可以穿墙而过一样。

汪丁丁13:01:可是我浏览了至少三遍西蒙东的中译本,译文真是惨不忍睹,我甚至很难选择任何一段文字抄录给你们。

汪丁丁15:47:我抄录《成为乔布斯》第10章“跟着直觉走”:“2000年年末,鲁宾斯坦去日本出差时,东芝的工程师希望向他展示下一代硬盘驱动器:直径不到2英寸的迷你硬盘,但有5GB(吉字节)内存。把迷你硬盘放进香烟盒里,空间还绰绰有余,却能储存几千个数字文件,无论是照片、文档还是歌曲。鲁宾斯坦无法相信自己的眼睛,这是他第一次看到体积如此小、内存却如此大的硬盘,正好能用在苹果音乐播放器里。2001年1月,鲁宾斯坦召集前牛顿(Newton)项目工程师在东芝迷你硬盘的基础上研发便携式播放器。没有人知道成品是怎样的,用户该如何控制设备,这台设备是否应该像一台小型电脑那样运作,该如何与iTunes相配合,如何利用储存在iMac里的歌曲库,甚至不知道产品何时能够问世。他们只知道产品的基本要求:迷你硬盘;耳机音频放大器;能够显示储存歌曲并进行导航的小屏幕;能使设备智能化的微处理器或微控制器;能够让设备与iTunes交互的软件;能与麦金塔相连的接口;设备的体积必须足够小,能够轻松放入牛仔裤的口袋里。当然,外形也要好看,最好能够尽快问世。把鲁宾斯坦看到的东芝迷你硬盘转化为iPod的核心硬件并非最大的挑战。最大的挑战在于如何打造出一台“好使”的机器:只要轻触屏幕,1 000首歌曲尽在掌握,而且iPod必须实现与麦金塔的交互,让用户能够将iTunes里的数字音乐文档和个性化播放列表导入iPod中。iPod的屏幕最好还能够显示歌曲的基本信息,并按照演唱者、专辑名字甚至音乐风格给歌曲分类。要实现上述功能,播放器必须加载基础的电脑数据库程序,换句话说,iPod就是迷你版的特殊功能电脑。硬件的打造过程比打造软件更艰难。到了乔纳森·艾维和设计师团队大显身手的时候了。他们发明了“拇指滚轮”装置,与大部分鼠标上的滚轮类似。iPod上的拇指滚轮是一个平面的转盘,可以顺时针滑动,也可以逆时针滑动,能够在屏幕上显示的歌曲列表中进行导航。艾维和他的团队还做了一些改良,让滚轮的设计更为巧妙。滑动滚轮的速度越快,光标在歌曲列表中上下移动的速度就越快。转盘的中央有一个按钮,轻触就能选定歌曲,就如同点击了麦金塔电脑的鼠标。转盘的外围一圈是其他功能按钮,让用户无须看屏幕就能够快速切换到下一首歌、重新播放当前这首歌,或跳回刚才的那首歌。拇指滚轮技术的实现一半靠硬件一半靠软件,这一独特的技术使苹果轻松地申请到了专利和版权,没有竞争对手敢抄袭。如果是纯粹的软件,很容易被模仿。在iPod精美时尚的外壳下隐藏的是一台复杂的智能设备,苹果公司又一次找到了恰当的方式去控制这台设备。iPod也证明了艾维的实力,他不仅能设计机器的外观,还能打造用户体验。对史蒂夫来说,这一点至关重要。iPod售价高达399美元,索尼的CD随身听售价还不到100美元,因此iPod刚开始销量并不高。iPod推出后的第一个季度,销量只有15万台。一年后,史蒂夫把第一代iPod的售价降低了100美元,同时推出了第二代产品。第二代产品采用了新式“虚拟滚轮”,事实上是一个圆形触摸环,比起第一代所使用的机械物理滚轮,虚拟滚轮滑动起来更方便,也不容易损坏。第二代iPod的推出不仅再次改善了用户听音乐的体验,也印证了苹果公司生产能力的复苏。iPod加快了苹果公司的新陈代谢,完善了其组织架构,让苹果具备了不断推陈出新的能力,而渐进式创新最终将引爆一场技术革新。”

这是“创新映射”的一个案例。首先,苹果公司当时的“硬件”负责人鲁宾斯坦在日本看到东芝刚研发成功的直径不到2英寸的迷你硬盘,5GB的存储,那是2000年,这一“属性”至关重要,5GB,可存储数千首乐曲。基于这一核心属性,iPod必须为消费者提供的主要功能是:(1)能连接苹果电脑,(2)体积小到轻松放入牛仔裤口袋,(3)外形符合苹果审美及苹果精神,(4)好用,(5)可靠。艾维的设计团队研发的第一代iPod,首创了“拇指滚轮”,第二年就采用了苹果公司收购的加拿大一个小公司研发的“多点触控”技术,改为“虚拟圆盘”。

艾维的工作习惯是从想象中各种可能的产品模型当中选择并制作最可能成功的几种或十几种产品模型,然后让同事们讨论,当然还有乔布斯的评判。

一般而言,设计师首先收集世界的属性,用我的观念拓扑的术语,称为世界的“属性集”,然后,想象,也就是借助于涌现出来的“意象”,想象能将一组“功能”结合起来的产品。这里出现的,首先不是产品而是功能。因为,产品依赖于功能。乔布斯的领导力,很大程度上,基于他能想象:哪些功能如果结合为产品,就可获得“成功”(即创造足够大的市场从而在预期时间内获得足够的利润)。昨天我说过,创造,只能在观念之间的交集为空集时,才是创造,否则就是重复制作。

余娜:读完《皮尔士与胡塞尔》这篇文章后,我专门又去了解皮尔士“实用主义”哲学。不仅仅因为实用主义哲学与中国思维方式之间有表面和实质的相似性。而且从皮尔士的人生来看,数学训练——逻辑——思维方式异常重要。数学思维训练的特点倾向于建立一个通用理解框架,所谓“涵盖万法”。皮尔士的“演化世界观”何尝又不是我们个人可以引为思考的“哲学观”。也是创新、演化、收益递增的哲学逻辑。仅为个人体会。供批判!

汪丁丁:从世界的属性集到功能集的映射称为“创新”,仅当:(1)这种映射将以往从未被结合过的一组属性结合为具有一组特定功能的产品,(2)承载着这一功能组合的产品在预期时间内盈利的机会足够高。

注意,“设计”已成为21世纪流行的一个超级观念。我以前在朋友圈里推荐了斯坦福大学一个团队撰写的“设计思维手册”,以及MIT的一个团队撰写的另一本“设计思维”著作。今天,全部工程项目都被纳入“设计”的范畴,甚至,对一部分设计主义者而言,“物质生活-社会生活-精神生活”的大多数事情,都应纳入“设计”的范畴。

但是我持保留态度。不过,我仍同意设计学派的思路,许多原本隔离的事情,其实相通,于是可能被纳入更好的设计框架。也因此,我在8月28日和29日与夏泽君探讨了拉姆斯的设计10原则。

消费者,或更一般而言,客户,他们并不在意世界有哪些属性,他们在意的是产品能提供哪些功能。克里斯坦森在生命的最后十年,将创新者的任务概括为:帮助客户实现目标。或者,客户目标驱动型的创新。但是,我在他的著作里还读出一些重要的经济学暗示:对于新产品的任何一项功能,客户首先要求这一功能在“有效性”这一前提之下还应满足:1)可靠性,2)便捷性。这种要求,在医药行业尤其重要。一种新药,FDA要求(替客户要求),第I期临床实验结果必须有足够高的可靠性,至少不应让志愿者纷纷死亡。然后是便捷性,例如,CAR-T这种细胞疗法,实在很不便捷,等于为每一位患者“量身定制”,也因此而太贵。豆包答复:CAR-T 细胞疗法现在仍必须为患者量身定制。CAR-T 细胞疗法的具体过程是先从患者体内提取 T 细胞,然后利用基因工程技术将嵌合抗原受体(CAR)引入 T 细胞,使其能够识别肿瘤细胞特定的抗原,在实验室中大量扩增改造后的 CAR-T 细胞后,再将其回输到患者体内以实现治疗效果。由于每个患者的肿瘤抗原表达谱、T 细胞状态等都存在差异,需要根据患者自身的 T 细胞进行改造,才能使 CAR-T 细胞精准识别并攻击患者体内的肿瘤细胞,因此具有高度的个性化。

以上所列的,只是客户对功能的基本要求。此外,越来越多的客户要求集结了一组特定功能的产品,有某种美感,或足够小巧,或足够精致,或特别扁平(我希望扫地机器人足够扁平从而能清扫矮脚家具下的地面),……。

最后,如果有竞争性的产品,客户当然要求某种“性价比”。

但是这里的“竞争性”,很难清晰界定。美国的反垄断法案例集,收录了许多难以界定的“垄断”案例。

总之,对客户而言,功能远比属性重要。客户评估一项有效功能时,首先考虑可靠性和便捷性。经济学家在这两类“性质”(我故意不用“属性”)的笛卡尔坐标平面内,可画出一组无差异曲线,其中每一条无差异曲线有一个特定的价格。随着价格的增加,相应的无差异曲线当然要向外移动,直到与客户的预算线相接触,这里就是客户选择行为的均衡点。对于产品供给者而言,定价策略在新产品的初期阶段至关重要,乔布斯为苹果电脑最初几个品牌的定价,被认为都是失败的。乔布斯在离开苹果公司的十二年里,从他的“NeXT”公司和他的“Pixa”公司的经营过程中逐渐获得了对“定价”的超强判断力。然后,乔布斯重返苹果公司,从1997年到2011年,在他仅有的十四年生命里,不仅使苹果公司奇迹般地起死回生,而且使苹果公司成为一家至今仍伟大的公司。

在乔布斯的视角下,我想象,他必须想象,在下一个产品里应结合哪些功能?结合这些功能的产品应满足哪些设计要求?产品上市的第一阶段应如何定价?然后,在其余的阶段应如何定价?应采取何种迭代路径?

17:12好的,今天我的聊天,到此为止。

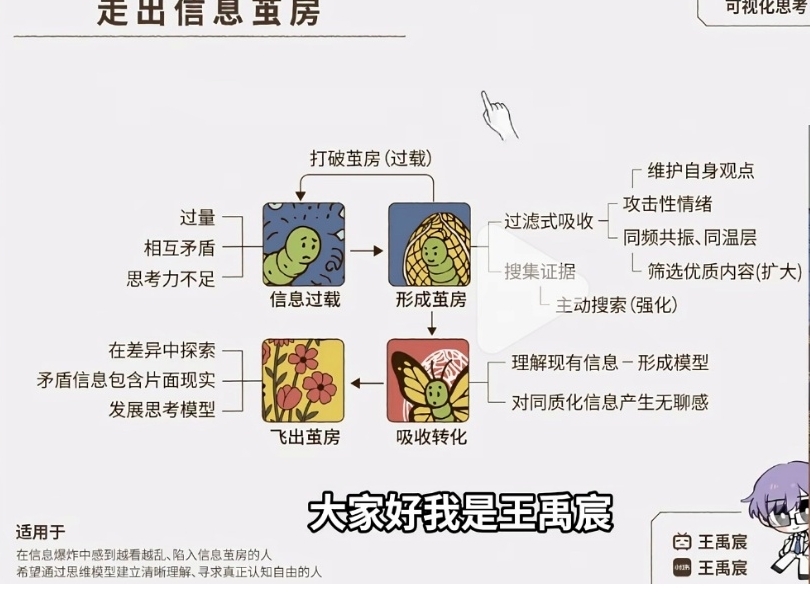

陈程:(回应丁丁老师:黑格尔描写了这样一种现象:当我看着面前的一棵树并试图告诉远方的你,。。。)我在仔细翻看体会学习汪丁丁本周的内容,这句话也算为我最近工作中处理一些架构调整答疑解惑了[抱拳] 也让我想到今天看见的一张图,共享给大家。

(回应信任四要素)我也深刻感受一个组织如何降低交易成本,信任是降低交易成本很关键的一个因素,也觉得在组织里“高社会属性”、“高社交敏感度”是高管的核心能力,且能被训练。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号