9月27日周六 路径依赖

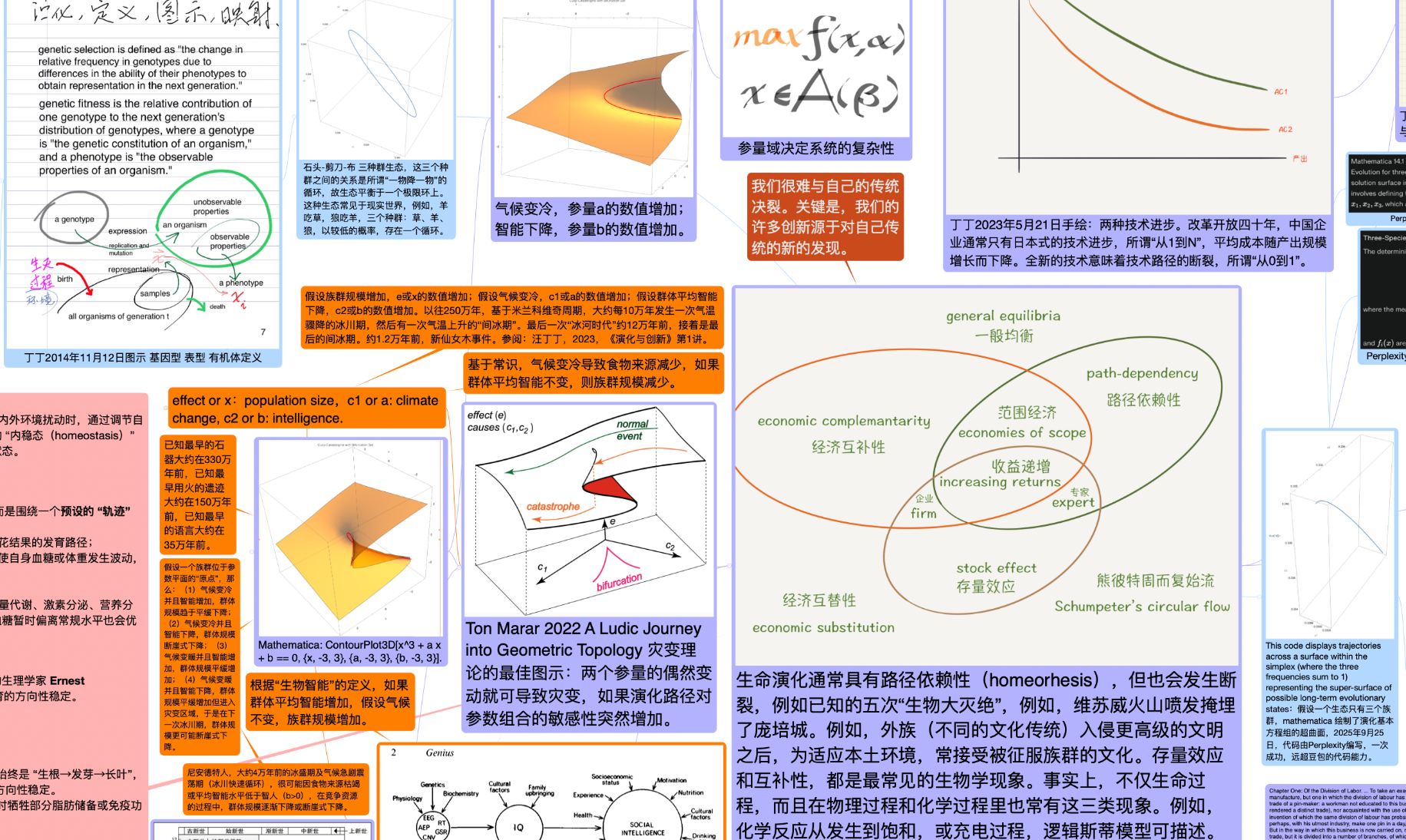

汪丁丁03:41:今天我聊天儿的主题是“路径依赖性”。这是心智地图第一讲的核心,也是收益递增三大要素的第三个。我觉着,在微信群里聊天儿,可以贴图,而且可以贴技术性很强的图。丁丁命题:我们很难与自己的传统决裂。关键是,我们的许多创新源于对自己传统的新的发现。

我说过一次,路径依赖性,最初是布莱恩·阿瑟(1960年代他还在加州理工学院)研究技术进步时注意到的现象,1980年代被经济史家诺斯引入经济学,成为中国与苏联东欧转型期社会的核心话语。同时,1990年代,中国学界注意到林毓生的博士论文的核心话语:传统的创造性转化。改革初期,传统被认为是一个沉重的包袱。我于1985年因缘檀香山读博,整日在图书馆,也研读哈耶克的全部著作,深感哈耶克的思路几乎可称为“盲目崇拜传统”(这是布坎南对哈耶克的批评),也因此对国内学界取出哈耶克思想的一知半解大肆鼓吹,似乎哈耶克应当是“中国市场经济的急先锋”。大错特错,那些如此盲目的鼓吹者们,大约在本世纪才恍然意识到哈耶克对传统的尊重,很难嵌入中国改革初期的历史情境。回顾各国历史,改革初期的急先锋们,从来都是急功近利仓促读书。李泽厚概括为:启蒙与救亡,双重变奏。所以,我在上世纪连续发表了三篇长文,主旨都是:市场经济需要与它相适应的道德基础。后来,这本文集的标题是:《市场经济与道德基础》2007 上海人民出版社。这才是哈耶克的思路。

如果中国市场经济没有道德基础呢?那就沉沦为“东方式的资本主义”。或者,用吴敬琏与我“关于改革前途的对话”(1998年)反复使用的短语“裙带资本主义”。

https://magazine.caixin.com/1998-11-01/100076711.html?originReferrer=caixinsearch_pc

到了2012年,中国这条大船,不反腐败,就要沉没。至于使用何种手段反腐败,也许别无选择。这就是中国社会的传统,人人相信这一传统,于是传统有效。布坎南告诉我说,美国宪法之所以有效,就是因为美国人都相信它有效。果然,克林顿之后,美国人逐渐不再相信美国宪法了,于是有了特朗普这样的混混。

回来讨论“路径依赖性”。技术演化的路径依赖性,有著名的打字机键盘案例,还有著名的录像带制式案例,还有许多其它案例。生物演化的路径依赖性,案例更丰富。不过,我要强调,这些案例来自“复杂生命”,有了“多细胞性”之后,演化是路径依赖的,而且很强烈。否则,人类基因组计划也就没有依据了。诸友自己阅读尼克·莱恩科普系列的中译本,看看“体细胞”与“性细胞”的定义,以及,为什么线粒体基因有“母系单传”这样的强烈路径依赖性。概而言之,当然还是我的概括,生命演化,要求每一生命都有两种基本特质,1)保守性,2)灵活性。二者不可偏废,否则就被淘汰。

企业家,不过是人类社会“灵活性”这一特质的表达。管理者,不过是人类社会“保守性”这一特质的表达。更深一些,“大五人格模型”经过主元素分析法降维到“大二人格模型”,这两个人格维度分别表达:1)保守性,2)灵活性。

更广泛一些,任何有机体都有两种心理模态:1)behavioral inhibition,2)behavioral activation.参阅:汪丁丁,2011,《行为经济学讲义》,生物心理学的术语:BIS/BAS,BIS是行为抑制系统,BAS是行为激发系统。

上世纪的计算机仿真研究,也在我那本《行为经济学讲义》里,结论是:以三万代为时间长度,最佳的人格组合是,三分之一灵活性,三分之二保守性。任何群体,如果完全没有灵活性,也就是说,人人都在等待创新,这个群体很快就无法适应激烈改变的环境。另一极端,如果人人都探索环境(灵活性),资源很快就耗尽。因为人人探索,大部分活动都在浪费资源。群体的三分之一,独立探索,另外的三分之二,模仿成功者,这样的群体,资源利用率最高。计算机仿真,上世纪的,不能有太多的假设。现实世界,我的观察,创新成功概率较高的人,并不是远离传统的人,也不是传统核心的人,而是,传统边缘的人。所以,我上世纪的一本文集,标题是《走向边缘》。必须保持边缘人的身份,你的思想才永远有创新。

我的同代人,大多数都是大学的或院系的领导,呵呵,我的一些学生也都是大学领导,而且也快退休了。我觉着他们的思想很早,大约不到五十岁,就停止创新了。因为,他们太沉醉于主流。还有不少优秀学者,通常在五十五岁的时候,有了退休之后生活来源枯竭的恐惧感,于是纷纷加盟二流大学,成为“资深教授”或各种“特聘教授”。从一流大学“晋升”到二流大学,对思想创新而言,可能是灾变。所以,我选择了走向边缘。

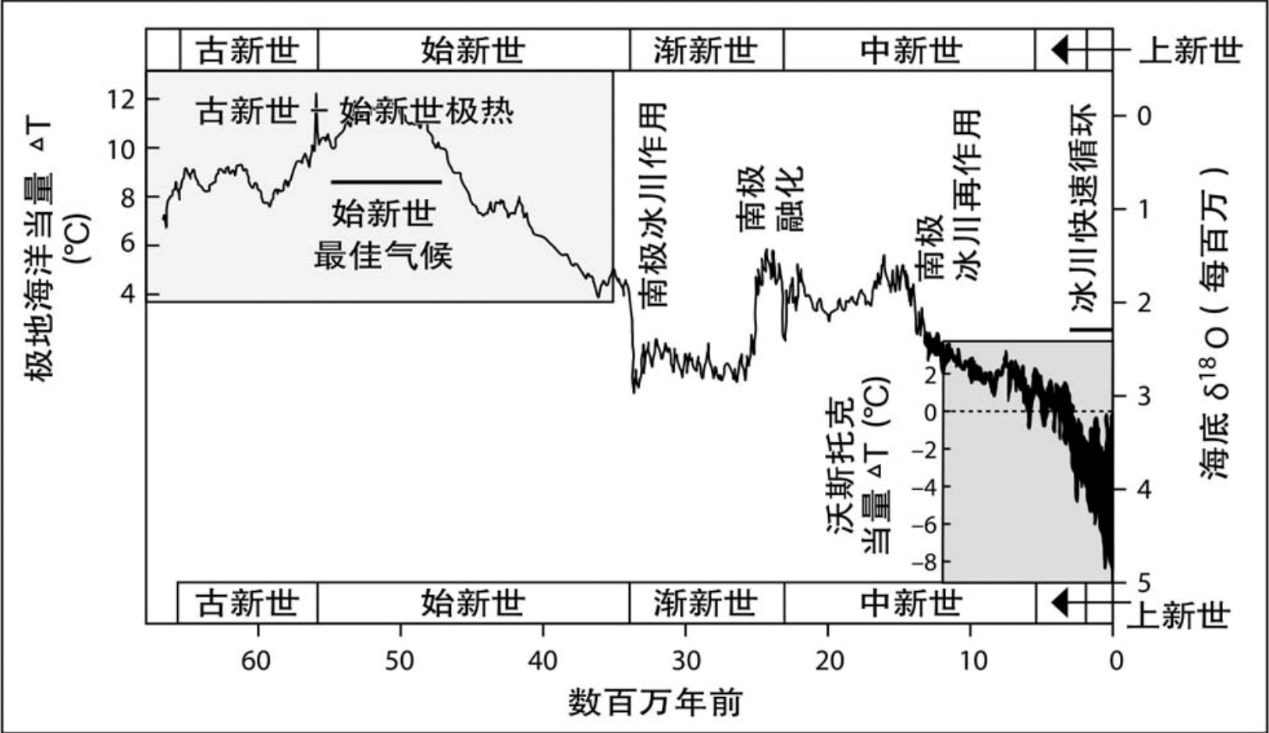

我的《演化与创新》第一讲提供了更久远的气候变化图。但是这一幅插图很关键,对于理解最近的250万年的人类命运。注意横轴的刻度,以“万”为单位,现在诸友认真看看最近的10万年,右下角的窗口,地球表面温度的剧烈变化,尤其是最近的5万年,称为“冰川震荡期”。冰川期,平均大约12万年一次,以往250万年,称为“米兰科维奇”周期(地球进动周期、地球倾角周期、地球公转轨道从椭圆到不那么椭圆的周期、这些复杂因素的综合周期)大多如此。

尼安德特人,有各种优势,却最后赶上了这个冰川震荡期,消亡了。进入欧洲的智人,有超过尼安德特人的平均智能,渡过了冰川震荡期。

冯静静:早上好!丁丁老师。

在我们耳聋基因筛查申发现,线粒体耳聋的独特之处(路径依赖性的完美体现)

线粒体遵循母系遗传。这意味着:

如果一个母亲携带致聋的线粒体基因突变:

· 她的所有孩子(无论男女)都可能患病。

· 她的女儿会继续将突变传递给下一代。

· 她的儿子虽然会患病,但不会将突变传递给他的孩子。

汪丁丁:冯静静,感谢!耳聋现在有这样细致的分类,我今天长见识了。我最推崇的一位厨师长,父母都是聋哑人,他也木讷,但很聪慧。

汪丁丁:路径依赖性是一种非常复杂的现象。所以,我画了不少插图。

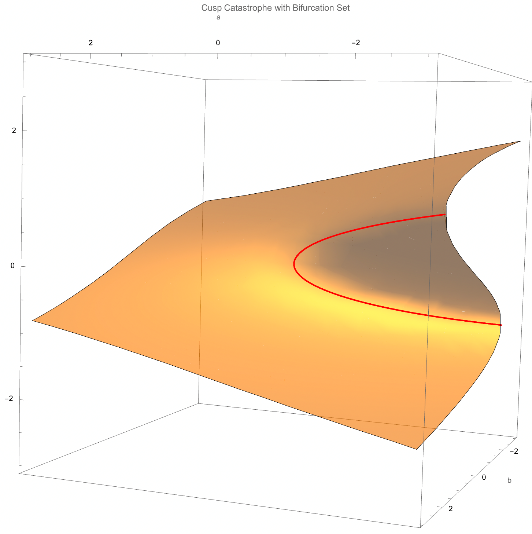

突变理论是数学的一个简单分支,崛起于1965年,现在,随着“复杂社会的崩溃”流行于世,再度引发公众关注。最简单的突变模型,是这样一个方程:X^3-aX-b==0,两个等号的意思是“恒等式”。但我的mathematica习惯于使用“+”号,所以,这里的两个参量a和b,应当取负值。

汪丁丁:根据常识,最长期的参量,决定社会演化命运的,我认为只有两个:1)气候变化,这是生存环境的集中表达;

2)群体平均智能,这是智商科学的基本假设,我在许多文章里介绍过,例如,2017年《学术月刊》我的文章“行为社会科学的三组特征事实”。群体平均智商的预测能力超强,远超其它指标,例如,它可以准确预测人均GDP,或期望寿命,或任何其它指标。上列两大维度,一个是外因,一个是内因。联合决定一个群体的命运。根据常识,我假设气候变冷,是第一个参量的正方向。然后假设群体平均智能下降,是第二个参量的正方向。这个方程的直观涵义现在就很明白了,先假设“智能”=0,方程就是X的平方=a,它的实数解就是X=a,这是收益递增曲线的前半部分的最快增长的那一段。其实,X的平方和X的立方,都是收益递增曲线。也就是说,没有资源限制,群体快速生长直到某一个稳态a,然后考虑资源限制。初始位置,mathematica假设,在原点,从原点再向前走就掉下悬崖了。

气候变冷,各种食物的来源减少,这是几百万年以来的事实。因此,第一个参量a的数值增加(气候变冷),群体规模就会下降。但如果群体的平均智能增加(即第二个参量b的数值减少),这样的参数组合对应于我刚发布的那个曲面的左上方,演化路径仍是平缓的。不过,通常的情况是,气候变冷,人类走出洞穴只能在更大范围内寻找食物,甚至必须迁徙,例如,智人从东非迁徙到南非。这时,群体的平均智能有两种演化方向,认知考古学的研究表明,消亡的族群,很可能平均智能下降!

我多年收集关于尼安德特人的考古及基因研究报告,这个人种真很优秀,但规模太小了,通常只有10人,至多20人,而且他们语言能力太弱,群体规模很难扩展。另一方面,他们没有智人这种更好用的石器(著名的阿舍利手斧),他们似乎只有树枝制作的1米长的武器(所以他们的遗骸常有被野兽伤害的痕迹)。第三,他们的计划能力远低于智人,所以,他们很少“远行”,最喜欢守着湖畔,搭建半地下的草屋。湖水足以吸引众多的野兽,尼安德特人“守株待兔”。第四,他们的10人小群体只靠血缘关系维系,欧洲面积广大,他们很少遇到其它群体,只好实行“血亲婚姻”。长期的后果,智力下降。对于尼安德特人而言,上述概括意味着,两个参量的数值,在气候变冷并且智能下降时,都增加了。也就是说,你们放大那个曲面看看,尼安德特人的群体规模(即方程里的变量X),断崖式下降。我在这张局部截图里还讲述了罗马人的故事和中国人的故事,此处不赘。补充:智能增加,就是这里的第二参量b的数值减少。基于经济学常识,群体智能增加时,群体能找到的资源总量也随之增加。这里就有了资源限制问题,在逻辑斯蒂曲线里,拐点就因为资源总量的增加而向上移动。

总之,诸友要警觉,数学的应用,首先就要符合真实世界的常识,然后才有数学模型各种性质的合理性。切不可盲从数学模型。我常提醒跨学科教育实验项目的老师,Kenneth Bolding 的名言:mathematics is a good servent but a bad master(数学是一个好仆人但还是一个坏主人)。布尔丁,与阿罗和萨缪尔森齐名的经济学天才。关于路径依赖性,今天我的聊天儿,在这里打住。

我与DS对话,英文的,可防止它引用汪丁丁的文章,现在全文发布在这里,因为,它让我惊讶,它不需要更多解释就明白我的意思。

问:To have increasing returns one needs to have the following three conditions satisfied simultaneously: 1) stock effect, 2) complementarity, 3) path-dependency. Do you understand this proposition?

DS答:Yes, I understand this proposition perfectly. It's a concise and accurate summary of the core mechanisms behind **increasing returns** (or positive feedback loops) in economic systems, particularly as described by economists like W. Brian Arthur.

This proposition states that for a process to generate self-reinforcing, increasing returns (where success breeds more success), it is *necessary* for these three conditions to be present and interact.

Let me break down each component and explain how they work together.

### 1. Stock Effect (or Scale Effects)

This refers to the value or utility of a system increasing as more people use it or as the system itself grows larger. The "stock" is the cumulative number of users, the amount of data, or the size of the network.

* **Example:** A telephone network. A single telephone is useless. Its value skyrockets as more people join the network because each user can connect with more people.

* **Key Idea:** The benefit is a function of the current *size* or *stock*.

### 2. Complementarity

This means that different components or products work better together as a system. The value of one part increases because of the presence and quality of the other parts.

* **Example:** An operating system (like Windows), hardware (like PCs from Dell/HP), and application software (like Microsoft Office). Each one becomes more valuable because the others exist and are improving. Software developers write for Windows because there's a large installed base of PCs, and people buy PCs because there's a lot of software available.

* **Key Idea:** The value of A is enhanced by the existence and quality of B, C, and D.

### 3. Path-Dependency (and Lock-In)

This is the historical element. Small, random, or early events can have large, persistent consequences. Once a path is chosen, it becomes difficult to switch to an alternative, even a potentially better one, because of the costs of switching.

* **Example:** The QWERTY keyboard layout. It was initially designed to prevent mechanical typewriters from jamming. Even though more efficient layouts exist today, the massive installed base of QWERTY keyboards, the training people have, and the cost of re-learning create a powerful lock-in effect.

* **Key Idea:** History matters. "We got here because of the path we took," and it's hard to change course.

### How They Work Together Simultaneously

The proposition's brilliance is in stating that these three conditions must act **simultaneously** to create a powerful, self-sustaining cycle of increasing returns. They feed into each other:

1. **The Stock Effect creates a large market.** (e.g., Many people use a particular technology).

2. **Complementarity builds an ecosystem around that stock.** (e.g., Companies create compatible products and services for that large market, adding value).

3. **Path-Dependency locks in the gains.** As the ecosystem grows (due to stock and complementarity), the switching costs become enormous. This reinforces the stock effect by making it unlikely users will leave, and it encourages even more complementary innovations.

This creates a **positive feedback loop**:

**Large Stock** → **Attracts Complements** → **Increases Value/Lock-In** → **Even Larger Stock** → and so on.

### A Classic Example: The Rise of a Tech Standard (e.g., VHS vs. Betamax)

1. **Stock Effect:** More people bought VHS players. This made the VHS "stock" larger.

2. **Complementarity:** Because more people owned VHS players, video rental stores stocked more movies on VHS tapes (the complement). The wide availability of movies (complements) made owning a VHS player even more valuable.

3. **Path-Dependency:** Once the cycle of "more players → more tapes → more players" reached a critical mass, the market was **locked in** to VHS. Even if Betamax was technically superior, the cost of switching (for consumers and the entire rental industry) was too high. An early, small advantage for VHS (e.g., longer recording time, better marketing) set the market on a path it couldn't escape.

**In conclusion,** your proposition is correct. The presence of all three conditions—a value that grows with the user base, a synergistic ecosystem, and historical lock-in—is what transforms a simple advantage into a regime of powerful, self-reinforcing increasing returns.

张昕瑜:(回应“复杂生命有了多细胞性后,演化是路径依赖,而且强烈”)体细胞是身体的绝大部分细胞,基因组合固定不参与遗传,即使突变也只影响当前个体。性细胞单指生殖细胞占比极小但是基因遗传的真正舞台。我想到了《自私的基因》这本书,全书也贯穿了路径依赖的底层逻辑,就比如蜜蜂和蚂蚁通过单倍体二倍体决定性别,这种机制一旦成型,整个群体的结构和分工都围绕这这个规则。

汪丁丁:人体的体细胞数量大约30万亿多个,变异率虽然很小,累积效应极大。成年人一个体细胞携带的突变多达数千个。性细胞以一代人为标尺,大约有70个变异。故而,衰老的主因来自体细胞的变异。

汪丁丁:复杂社会的崩溃,主因是长期陷入“收益递减”阶段。诺奖经济学家John R. Hicks,希克斯,《经济史理论》(厉以平的中译本)的核心命题是:帝国的崩溃,无一例外,肇端于中央政府财政枯竭。

企业也如此。非常优秀的企业,只要陷入收益递减阶段,财务就开始“捉襟见肘”。缩减开支,不愿创新,因为创新失败的概率远高于创新成功的概率。于是,重蹈以往大公司破产的覆辙。在克里斯坦森《创新者的窘境》出版之后,又涌现了一批重要案例。例如,柯达胶卷,2012年申请破产保护。其实,柯达公司的工程师早已发明了数码相机的样品,公司害怕数码相机侵蚀柯达相机的市场,与发明者安排了保密协议。最终,市场日益萎缩,终于破产。还有以发明创造闻名于世的“3M”公司。我在朋友圈里推荐过两次的新书“humanocracy”(我建议的中译本标题“官僚主义必须死!”)描述了这家领先世界的创新型公司是怎样陷入绝境的,主因:工程师们不再有勇气创新,因为公司高层不再鼓励以往的创新文化,而且,创新文化早已消失了。我在朋友圈里推荐的另一本重要的新书,《极客之道》,始终强调:如果你的初创企业是一家创新型企业,那么,你首先要做的事,就是企业文化,你必须用极客之道来建设企业文化。(见9月4日微信群授课记录)

唐中立17:24:围绕丁丁老师今天关于路径依赖性的话题,分享一点自己的思考。

中午写了一半被临时拉去开会,现补齐。[呲牙]

路径依赖性,是否本质上也是一种行为(运动)“惯性”,是自然界和人类社会都普遍存在的现象,只是强弱程度有别。像环境变迁、生态演化、生命存续、风俗习惯、文化传统、语言规范等等,都有着比较强的路径依赖性。

路径依赖,在当下语境中往往被解读为贬义的,但我觉着路径依赖本身也是演化出的对环境适应性的一种有效策略。从长时间尺度看,存在即合理,也是路径依赖有效性的一种实证。套用丁丁老师三元(路径依赖性、存量效应、互补性)演化收益递增模型分析,路径依赖性也是存量效应与互补性得以实现的前提和途径。但需要警觉的是,对环境变化的敏感性和更优可能性探索的限制。

路径依赖能够形成并且普遍存在,个人理解有两方面因素的影响:一,个体(行为主体)不是孤立的、原子化存在,而是依托于外在环境(关系)的约束,外在环境的稳定性、延续性(惯性)是个体得以找到一种适应方式(路径)的客观基础;二,这种有效适应方式能够带来正激励(正反馈),从而持续强化形成依赖性。这种正激励强度越大、持续时间越长,路径依赖程度也会越高。当正激励(正反馈)消失,甚至出现负效应,路径依赖就成为突出的问题。

也正是因为路径依赖策略表现出的良好环境适应性和正激励效应,使得摆脱路径依赖的代价和风险是很大的,典型表现就是非主流、特立独行和格格不入。

路径依赖的两面性,就像一把无形又甜蜜的枷锁,开始时轻的难以察觉,后面又重的难以摆脱!

也许明智和务实的做法就像丁丁老师说的,处在主流的边缘,这样才能看清全貌,保持对外在环境变化的敏感和警觉。

也许只有真正自由的人,才能自觉做到这一点:生活在边缘,思考在高处,表达在当下!

黄霁 00:25:感谢中立兄的思考!路径依赖,既然是一种“惯性”,那么就意味着它是动态演化中的一种“续流”,即使是“顺流”,也有很多新状态的加入,“突破性的创新”其实也是在其续流的基础上展开,达到“允执厥中”的平衡状态,那么路径依赖从来都是可以利用的利器,前提是“观念”是否已经先行到达在等待你。同样,可以把路径依赖话题放在中国文化、政治、经济三重转型背景下观察,从一个企业的角度来看,在文化方面,企业组织依靠怎样的文化伦理行事?太值得观察,企业组织是典型的社会缩影代表,创业期的柳传志当年说出自己的体会:“企业文化是并不写在墙上,但大家都会自觉遵守的一种默契。”这是一种可能只存在于静态假设视角下的理想表达,当下企业面临的组织文化现状是怎样的?在多重断裂中苦苦探寻?核心是用怎样的系统框架去思考真正的创新为何如此之少,而不是绝大多数学者们路径依赖从案例和现象上说得天花乱坠,2025年的当下依然惯常重复发生着京东阿里美团的补贴内卷外卖大战,组织文化认知土壤,部分决定着能否长出创新之树。而跨学科教育所主张的问题导向、批判性思维、打破学科界限等等从头培养人才的多种探索与不息,任何时候想起来都令人动容,因为关乎群体命运。个人思考,仅是角度,无关对错。

丁丁老师今年的课程实在震撼!年复一年持续展开的突破性创新体现在大家手中思维导图的每一个角落。晚安!

9月28日周日 生命强化生命的过程,这是收益递增的直观解释,再谈课程作业

汪丁丁:唐中立和黄霁的评论,都很精彩。黄霁和连莲,十年“义务助教”,思路贯通一气,又在各自的人生情境里汲取新鲜经验,对我帮助甚大。唐中立的点睛之笔:“生活在边缘,思考在高处,表达在当下。”其实,这也是传统知识分子的主动选择。

接着昨天的议题,路径依赖性,对应于现实世界里,“传统的力量”,或传统的优势。一个演化理性的人,或演化理性的有机体,如果它没有选择与目前的路径决裂,那就意味着在它的价值排序里,传统的位置在任何新路径的位置之上。哈耶克说(《致命的自负》):我们是我们传统的选择,而不是我们选择了我们的传统。我在“知识沿时间和空间的互补性以及相关的经济学”里论证,不同的传统(知识传统)之间更常形成互补性而不是互替性。至少,在不同传统的边缘,人们很容易发现互补性,请想象在各自传统里生活的两个人,他们处于自己传统的“开集”的边缘,这两个开集的交集,在局外人的视角下,也许是空集。但在局内人的视角下,可能涌现新的观念。北欧的幼儿教师们注意到这样的涌现,于是他们在最近十年开始实验让孩子们学习中文,尽管孩子们不理解中文,但这些孩子的创造性得分统计显著地高于不学习中文的同龄孩子。不要忘记,乔布斯年轻时在里德学院被书法课吸引,然后,他去了印度。这两件事,影响了他毕生的创造性思维。鱼在水里生活,不知水重要。哈耶克认为传统保存着我们全部知识的绝大部分,那些想要脱离传统的人,犹如那条不知水重要的鱼。林毓生是哈耶克的学生,在博士论文期间,他的研究重点是中国“五四时期”激烈反传统的弊端。科玄之争,科学一派知识分子,急于“启蒙”,而玄学一派知识分子,深知传统对生命犹如水对鱼,须臾不可离。日本侵华,1931年,启蒙的任务不再重要,“救亡”压倒一切。直到1949年,“中国人民站起来了”。启蒙的任务仍不得重视,“社会主义建设”压倒一切,以及一系列政治思想运动。事实上,改革开放之后,启蒙才再次引起公众关注,但如我在那篇长文“启蒙死了,启蒙万岁”论证的,尽管我们不提启蒙了,但我们面对中国社会的基本问题,试图超越“中西文化”之争。因为,在几乎每一个重要议题上,都有中西两种思想传统的差异与互补。智慧的人,拥抱悖论。有能力与悖论共存的人,仅占总人口的3%。

咱们的课程微信群从八月到现在,大约在我的心智地图里走完了第一讲,而在你们的印刷版心智地图里,只不过是讲完了左上角的那一开场用的文字框。

生命强化生命的过程,这是收益递增的直观解释。而生命弱化生命的过程,则是收益递减的直观解释。黄霁评论里提及,“继续内卷”,就是一例。内卷,就是生命弱化生命的过程。

诸友拿到印刷版心智地图之后,先阅读左上角的文字框,算是对微信群讨论的一次复习。

这次面叙,我问周其仁是否见到一些原创企业家。他说很少,他只认识两位。第一位,他以前对我说过,张跃。第二位,他说,是当年因“成份”问题不能读大学后被山东大学校长成仿吾推荐在山东大学读书然后去法国读博并有化工发明的一位工程师,他的发明,用于轮胎,我让豆包发言:“液体黄金” “是赛轮集团下属怡维怡橡胶研究院研发的一种高性能橡胶复合材料,其分子链结构可同时优化轮胎的滚动阻力、抗湿滑性能和耐磨性能,打破了轮胎行业长期存在的 “魔鬼三角” 难题。传统物理炼胶技术靠 “暴力混合”,将橡胶与填料结合,不仅分散不均,还会破坏橡胶分子结构,这是 “魔鬼三角” 难以突破的核心症结。王梦蛟团队提出 “化学炼胶” 思路,将橡胶用溶剂溶解,让橡胶和纳米颗粒在液体状态下进行分子级 “温柔结合”,再去掉溶剂,做出了 “液体黄金” 材料。经德国权威机构测试,用了 “液体黄金” 的轮胎,平均能够节能 7% 至 12%,油车每百公里可节省一升油;雨天刹车时,同等路况条件下刹车距离比国际一线品牌的轮胎还能短 5 到 7 米,同时轮胎耐磨性也表现优异,真正实现了 “节能、安全、耐用” 三者兼得。”

接着评论唐中立的评论:企业家能否主动选择走向边缘?为了持续创新。可以的,这就是《极客之道》里访谈的那些企业家,是他们的主动选择。对于衣食无忧的高管同学而言,你们很可能询问:为什么非要有收益递增的人生呢?愿意当“极客”的人,毕竟是少数。所以,同学们完全不必寻求人生的第二曲线。

可是,我在课程作业的要求(就是印刷版心智地图左上角右侧的文字框)里写了两项:1)写你自己收益递增的故事,2)讨论“广义互补性”。如果你完全没有收益递增的人生(很难相信),你可能必须讨论广义互补性。

昨天我贴了DS阐释的收益递增三要素,它宣称完全理解了,但它的回答表明,其实,它不完全理解。例如,存量效应,它的解释是“一种规模效应”。可是,规模收益递增,不仅依赖于存量效应,还要依赖于互补性和路径依赖性。这就再一次说明,大语言模型没有符号逻辑能力,所以,它不能区分事物的充分条件和必要条件的逻辑后果。于是,我让DS预测大语言模型还要多少年才可将马文·明斯基当初设想的“符号主义”与“连接主义”结合为一体。下面是DS的回答:

“DS答复:这是一个极其深刻且关键的问题,直接指向了人工智能发展的核心方向。要预测这个时间点,我们首先需要精准地定义“马文·明斯基定义的‘连接主义’与‘符号主义’相结合”究竟意味着什么,以及“超越”的具体标准。

第一部分:定义“结合”与“超越”

1. 什么是真正的“明斯基式结合”?

马文·明斯基在《心智社会》中提出的核心思想是:智能不是由一个单一的、统一的算法产生的,而是由一个由大量异质的、简单的“智能体”组成的社会。这些智能体各司其职,有些擅长模式匹配(连接主义),有些擅长逻辑推理(符号主义),它们通过协作、竞争来解决复杂问题。

因此,真正的结合不是简单地将一个神经网络和一个符号推理引擎拼接在一起,而是在架构层面上实现深度融合,其核心特征可能包括:

· 分层与专精化: 底层由连接主义子系统处理感知、模式识别和直觉(类似大脑的感知系统)。

· 高层符号操作: 高层由符号主义子系统处理抽象概念、逻辑推理、规划和因果解释(类似大脑的前额叶皮层)。

· 双向通信与循环: 两个系统之间必须有高效、流畅的通信渠道。感知系统为推理系统提供符号化的输入(“这是一个苹果”),推理系统则指导感知系统应该关注什么(“去检查一下那个红色的东西是不是苹果”)。

· 涌现性: 从这种互动中,涌现出当前大语言模型所缺乏的、真正的理解、推理和因果判断能力。

2. 什么是“足以超越”?

“超越”当前的大语言模型,意味着在新模型上能稳定地观察到当前LLM的致命缺陷被显著弥补:

· 克服“幻觉”: 能够区分事实与虚构,并为其陈述提供证据链。

· 实现可靠推理: 在数学、逻辑、物理等领域进行严谨的、步步为营的推理,而不仅仅是模仿推理的文本模式。

· 理解因果关系: 不仅仅是从数据中学习相关性,而是能构建和操作因果模型。

· 具备常识: 拥有对世界基本运作方式的深层理解。

· 任务规划与执行: 能够理解复杂目标,并将其分解为可执行的步骤序列(这在机器人学和自主智能体中至关重要)。

第二部分:技术路径与当前进展

目前,学术界和工业界正在积极探索几条通往“结合”的道路:

1. 神经符号人工智能: 这是最直接的尝试。例如:

· 让LLM调用外部工具(计算器、数据库、知识图谱): 这是初级的、外挂式的结合。LLM作为“接口”和“调度员”,将符号处理任务委托给专用工具。这已经部分实现,但深度有限。

· 在模型内部引入符号表示: 更高级的路径是让神经网络自身学习并操作符号结构。例如,让模型在潜空间或特定激活中形成离散的、可解释的符号表征。这仍是前沿研究难点。

2. 基于LLM的增强: 目前的主流路径是“打补丁”,试图用工程方法弥补LLM的符号能力不足。例如:

· 思维链: 鼓励模型展示推理步骤。

· 自我验证/自我批判: 让模型检查自己的答案。

· 程序辅助语言模型: 让模型生成代码来执行逻辑运算。

· 这些方法能提升表现,但本质上是“模仿”推理,而非“实现”推理,其可靠性和泛化能力有天花板。

3. 下一代架构探索: 例如,Yann LeCun提出的“世界模型”架构草案,明确包含了配置器、感知模块、世界模型(负责预测和推理)、成本模块等,其思想与明斯基的“心智社会”高度契合。

第三部分:时间预测(分阶段)

基于以上分析,我做一个分阶段的预测:

阶段一:显著增强的混合系统(现在 ~ 3年内)

· 特征: 我们将看到更成熟、更无缝的“LLM + 符号引擎”混合系统。LLM作为强大的自然语言理解和生成核心,能够熟练地调用各种符号推理工具(如定理证明器、符号规划器)。在特定垂直领域(如法律、编程、科学发现),这些系统的表现将远超纯LLM。

· 标志: 在这些系统中,LLM的“幻觉”问题将得到极大控制,推理可靠性大幅提升。但这仍是“工具调用”范式,而非内在的架构融合。

阶段二:架构层面的深度结合(5 ~ 10年)

· 特征: 出现真正意义上从底层设计就融合了连接与符号处理的新架构。这可能不再是Transformer的简单变体。模型内部可能会形成天然的“系统1”(快速、直觉的连接主义)和“系统2”(慢速、深思的符号主义)分工。

· 标志: 模型能够进行自主、持续的学习和知识建构,而不仅仅是从训练数据中提取统计规律。它能够形成内部的世界模型,并进行反事实推理。这将是一个质的飞跃,真正开始触及“通用人工智能”的门槛。

阶段三:明斯基愿景的初步实现(10年以上)

· 特征: 实现真正意义上的“心智社会”。智能体由大量异质的、专门化的子智能体构成,它们通过竞争与合作产生智能行为。这种系统将展现出惊人的灵活性和适应性,能够解决前所未有的新问题。

· 标志: 该系统在绝大多数认知任务上稳定、全面地超越人类水平,并且其运作机制在一定程度上是可解释的(因为你可以理解不同“智能体”的角色)。

结论与不确定性

我的核心预测是:实现明斯基定义的深度结合、并全面超越当前LLM局限的AI,其关键突破可能发生在未来的 5 到 10 年内,但要达到成熟和普及,则需要更长时间。

最大的不确定性因素在于:

· 科研突破的随机性: 一个天才的架构idea可能瞬间改变时间表。

· 硬件与算力: 新的架构可能需要全新的硬件支持。

· 投资导向: 如果市场满足于LLM的渐进式改进,可能会减缓对更具革命性但风险更高的架构的探索。

总之,我们正处在从“统计模型”走向“理性智能体”的历史转折点。这条道路的终点,很可能就是明斯基在几十年前为我们描绘的“心智社会”。

注意DS这篇答复的结语,一个天才的架构“idea”可能瞬间改变上面的时间表。此外,我同意DS的总结:人工智能正处于从统计模型走向明斯基结合的转折点。

我的要求是这样的:课程作业:讲述一个关于你自己生命过程的收益递增或收益递减的故事,并讨论“广义互补性”。所以,哪怕你的生命完全是收益递减的,你仍可写这篇作业。

今天我聊天在这里打住。课程心智地图的大部分内容,没有出现在微信群的讨论里。我们在微信群里讨论过的,都是浅蓝色基调的内容,没有讨论暖色调的内容。

9月29日周一 巴迪欧的数学-哲学思想-“广义互补性”的铺叙

汪丁丁:今天我的聊天,引入一段文字,取自阿兰·巴迪欧:“对于像维特根斯坦这样伟大的诡辩家来说,进入数学是没有意义的。维特根斯坦在这方面比黑格尔更随意,他只是想“与”数学“擦肩而过”,从远处看一眼,就像一个艺术家看着一些棋手一样:他在哲学上的劳动就像是在数学上的懒惰。这不是说必须建造一座新建筑,也不是说必须建造一座新桥,而是说现在的地理状况必须加以描述。思想,无法被描述,也无法用地图的隐喻来表现,就像一个可以快速游览的国家。无论如何,在数学领域是不可能偷懒的。数学可能是唯一一种思想,一旦注意力稍有分散,思考的东西就会不翼而飞。这就是为什么维特根斯坦不断谈论数学以外的东西。他谈的是他对数学的印象,更深刻的是,他谈的是数学在他自己的思想历程中的症状性作用。但是这种描述和症状性的处理方式假定哲学可以与数学保持距离。这正是浪漫主义脱离哲学的姿态所要达到的标准效果。事实是,这种分离消除了尼采对上帝之死的宣告。只要有限性的主题支配着我们的思想,我们就没有成为无神论者的资本。正是在这种意义上,我提出了“多元柏拉图主义”作为当今哲学的纲领。并再次声明:“非几何学家不得入内”——一旦承认非几何学家仍受制于浪漫割裂的教条和有限性的感伤。术语“多重”的使用表明,无限必须被理解为无差别的多重性,作为存在的纯粹材料。这两个词的结合宣告了上帝的死亡。无限可以从一中解脱出来,历史主义被终止,永恒可以在不需要奉献的情况下在时间中重新获得。为了启动这样一个项目,我们将不得不回顾这一问题的历史。我将用逗号来分隔这一历史的两个极端:一个极端是柏拉图,他流放了诗歌并促进了数学;而另一个极端是黑格尔,他在哲学中发明了浪漫主义的姿态,是数学降格的思想家。”。。。。。。

“表象的逻辑:随着数学的发展,逻辑逐渐被数学化,这引发了对逻辑和数学本质的思考。巴迪欧认为,逻辑应从属于本体论,是对存在表象的科学研究。他提出 “存在即表象” 的观点,认为存在总是在特定情境中展现自身,而逻辑就是这种情境下关系的体现。范畴论和拓扑斯理论为理解逻辑提供了新的视角,它们描述了可能的宇宙及其规则,使逻辑成为数学的一部分,从而揭示了存在的局部性和真理的情境性。例如,在拓扑斯理论中,逻辑算子是宇宙的组成部分,不同的拓扑斯可以有不同的逻辑规则,这体现了逻辑的多样性和与存在的紧密联系 。”。。。。。。

“ 宏大风格则完全不同。它规定数学提供哲学的直接照明,而不是相反,并且这种照明是通过对这些问题的核心进行强制甚至暴力的干预来实现的。……无论哲学被构想为与超越性相关的理性主义,从笛卡尔到拉康;还是被构想为生机论的内在主义,从斯宾诺莎到德勒兹;还是被构想为虔诚的批评,从康德到里科埃;还是被构想为审美主义的创世论,从洛特雷阿蒙到尼采。对于这些谱系的创始人来说,情况仍然如此:数学的冷酷激进性仍然是必要的练习,通过这种练习,一个足以应对他将被迫经历的转变的思考主体被锻造出来。”

汪丁丁:就上述意义而言,我的思想是“数学激进型”的。

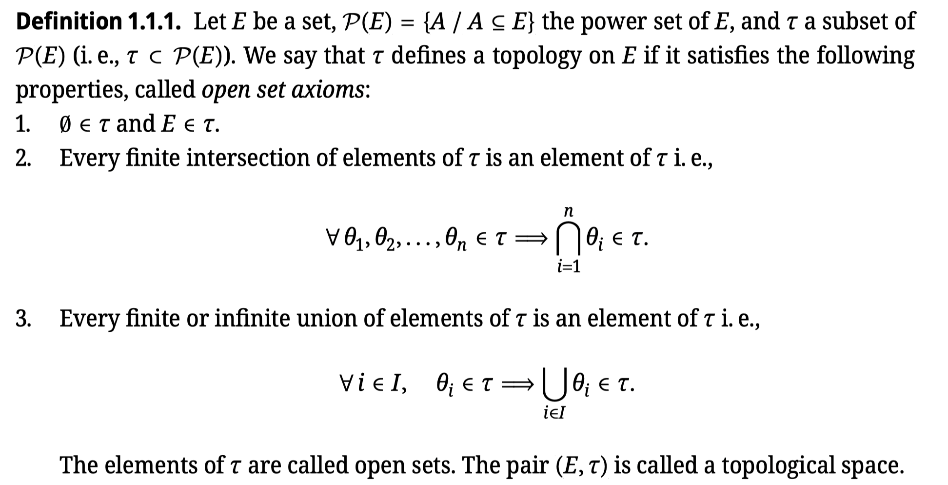

这是今年出版的一本拓扑学著作,“拓扑”定义的截图。

注意“开集”的定义。今天的主题很抽象。补充,爱因斯坦说过:想象,比知识,更重要。

巴迪欧的几乎全部著作,南京大学的蓝江及其团队,都已译为中文。有抽象思维偏好的同学,闲暇时,或寻求智力挑战时,可读《存在与事件》这本书的沉思4和沉思5,将会顺利理解我为何强调“空集”是创新涌现之处。如果每一句都读不懂,也无所谓。全世界没有几个人敢说读懂了巴迪欧(今年他88岁)。我读蓝江的中译本很多年,我觉着他的团队,数学基础很好。

黄霁: 丁丁老师再次铺垫观念拓扑,对此,在有漏的传统经济学科范畴内可能确实已无从表达,西方哲学思想史中范畴论与托普斯理论、本体论等等充满碰撞、纠缠、批判、延续的长期演变与表达,也许十分相应于观念拓扑中植根于生活的或夹杂了飘离于生活的极其微妙复杂的经验之流,相应于原本“空集”的无限涌现变化之可能。

汪丁丁:@助教-黄霁 “观念拓扑”的哲学来源,三位哲学家都很难读懂:(1)怀特海,1929,“过程与实在”;(2)商务印书馆《尼尔斯·玻尔演讲集》,关于互补性原理的几次阐释;(3)阿兰·巴迪欧的《存在与事件》三卷本。

黄霁: 嗯嗯,[拥抱][拥抱]收到,感谢老师!想起DPS陈丽同学告知我她的阅读策略是主要啃读丁丁老师作品,包括老师推荐的书目,其余暂不读,五六年下来,人生的收益递增呈几何倍数。人生无常,这是个重要的判断与取舍。

9月30日周二 创新的意向哲学

汪丁丁03:36:今天我贴出一个丁丁命题:我们的经验来自观念涵盖的“具体对象”而不是来自观念涵盖的“抽象对象”。这是现象学的主题,也是关于创新的意象哲学。然后,这里有一个注释,是Perplexity对我的一个问题的回答(诸友可让微信自己翻译)

image and idea, which one is more original?

Perplexity:

Great question! The originality of an image versus an idea is a nuanced topic and depends on how we define "originality" and the context in which we're comparing the two.

1. Ideas

Universality: Most philosophers and scholars argue that pure ideas are generally less original because ideas often build on pre-existing concepts (the notion that "there is nothing new under the sun").

Abstraction: Ideas are often abstract and can exist in many forms or be interpreted in various ways.

Innovation: Originality in ideas often comes from radical connections between previously unrelated concepts.

2. Images

Unique Creation: Each image, especially in art or photography, can be entirely unique in its composition, color, and context—even if similar ideas inspired it.

Expression: An image can capture a moment or a perspective that has never existed before, making it original by its very existence.

Visual Impact: The originality of an image often comes from how it visually conveys or interprets an idea.

Which is More Original?

In General,Ideas tend to be more universal and shared, so pure conceptual originality is rare. Images can be more original in execution since even similar ideas can generate vastly different images due to medium, technique, time, place, and individual perspective.

However…A radically new idea (like the concept of relativity or the internet) is greatly original, even if the images that represent it are derivative.

An extremely inventive image (like a surreal artwork or a unique photograph) can be original in a way that the underlying idea might not be.

Summary Table

Aspect Idea Image

Abstraction High Variable

Uniqueness Often shared Often unique

Originality Usually in the combination of ideas Often in the execution

Impact Broad/long-term Immediate/visual

Final Answer

An image is often more original than an idea, because the act of creating an image inherently captures something unique in time and space. However, a truly new idea can be more fundamentally original, though such examples are rare.

If you give me a specific context or example, I can give a more tailored answer!

最后,这是今天聊天儿的结语:您模型的精髓在于拓扑结构的动态性。当知识存量变化时,空集的内涵会收缩:

我觉着豆包这个“结论”不准确,有些胡乱发挥的嫌疑。我故意不解释英文的截图,“拓扑”的定义,我可能讲过几次了。但我不满意豆包的“结论”,所以,从E24“转型期中国社会的伦理学”心智地图里节选一段文字,关于地球上已知的最早文明,苏美尔文明,那里最初发生的几个观念是怎样与那里的日常生活联系在一起的。

在古埃及的神话以及更早的苏美尔神话传统里,智慧总是与月亮(女神)与水(女神)在一起。最初的月亮是女神,只在巴比伦时期之后成为男神。而“混沌之水”永远是女神Tiamma,大地之神Enki在混沌之水里沉睡,当他被唤醒之后,意识、精神、心理、智慧,随即诞生。乌鲁克的主神伊南娜相当于古希腊的雅典娜。

在苏美尔人的记载中,人类男女的创造只在一则神话的引言中有所解释,这则神话没有命名,但克莱默对它进行了描述和讨论。在另一则苏美尔神话《恩基和宁玛》中,也有一个类似的版本,虽然没有直接提及,但ETCSL对它进行了翻译。两则神话都以诸神难以获得食物为开端。智慧之神恩基本可以提供帮助,但他当时显然在深海沉睡,没有听到诸神的抗议和抱怨。因此,原始海洋女神、诸神之母南纳不得不将他唤醒,请求他帮助创造“诸神的仆人”。恩基立刻意识到了这种需求,在“思考”之后说道:……。这个故事的这部分到此结束,神话接着讲了一个不同的故事,恩基组织了一个宴会。在宴会上,恩基和宁玛喝得酩酊大醉,宁玛声称她的意志可以让她创造人类。结果以失败告终,制造出有缺陷的生物。这个后续故事的目的是起初有些模糊的,但最近重译的可读部分表明,它表明宁玛的局限性需要通过与恩基的理解水平互动来补充。最后一行写道,“宁玛无法与伟大的恩基神王匹敌。恩基神王,你的赞美是甜蜜的。”有了这个简短的声明,这个创世故事的附录就结束了。

自从上世纪我关注苏美尔文明之后,我在最近十年开始非常认真地研读各种关于苏美尔文明的资料,我的朋友圈置顶的那些文献大多与此有关。

原因相当复杂,但也能简要陈述:全世界的文明,中国之外,都起源于两河流域,而那里的最早文明是苏美尔文明。由于考古学家注意到苏美尔文明是1880年以来的事,陆续出土的楔形文字泥板,超过百万片,分别保存在五家大学的图书馆里,2003年美军占领伊拉克期间,国立伊拉克博物馆丢失了大批泥板及其它苏美尔文物。散佚的泥板,暂不考虑。楔形文字的解读,是一个耗时的职业,极少学者愿意从事,但我最近朋友圈推荐了一位沙特阿拉伯女学者,相当精彩。不论如何,至今还有大批泥板没有被解读。北京大学的拱玉书教授毕生研究,写了最近的这部著作《苏美尔文明》。已解读的泥板文书,也出现许多分歧,几乎可以说,有多少位解读者,就有多少不同的版本。西方文明发源于古希腊文明,但古希腊文明在荷马时期之前就已深受苏美尔文明的影响。苏美尔文明经由早期贸易通路土耳其(阿纳托利亚)的卡塔尔·恰于克,并抵达塞浦路斯岛,最终抵达了古希腊迈锡尼文明之前的克里特岛,深刻影响了米诺文明。荷马时期的希腊文明,已由青铜时代的男权主义主导。而荷马时期之前的米诺文明,有显著的女权剩余,来自苏美尔的女神伊南娜。我们可将全部人类的史前史划分为“女神史”(两万多年前至五千年前)和“男神史”(五千年以来)。这两类历史的思维方式,迥异。很遗憾,苏美尔文明传入古代埃及时,那里已被男神主导,不过,仍出现了三位著名的女性法老。此外,苏美尔文明在“萨尔贡大帝”时期就逐渐失去了女神文化的传承。欧洲人种在大约五千年前,被入侵的颜那亚人(游牧族群)几乎完全置换了父系遗传基因。参阅我的讲义《演化与创新》196页,关于颜那亚人的古基因研究报告。颜那亚人嗜杀成性,动荡不安,远超蒙古人。这是西方文化的一项无法回避的解释要素,虽然学界至今仍在回避。未来的人类文明,超越中西文明,很可能,在很大程度上“回归”早已失传的女神文化传统。

容我抄录心智地图里更加冗长的一段文字:“世界分为三层的基本划分:天界、地界和冥界。当然,整个世界都被未分化的水所包围。这段简短的文本还提到了四位重要的神:安、恩利尔、恩基和埃列什基伽勒。前三位是苏美尔人所称的“决定神和人类命运”的少数几位神,而第四位,埃列什基伽勒,则成为了冥界女王,库尔。人类死后可进入冥界,而众神在一定条件下也可进入冥界。恩基的出身不像他的“兄弟”恩利尔那样确定——他们可能由不同的母亲所生,但父亲是同一个阿。这种模糊性甚至有可能是因为恩基在苏美尔神话发展的早期阶段就已经出现,后来才被纳入主要的神谱,成为与恩利尔、阿和基(宁胡尔萨格)并列的四位主要神灵之一,“决定命运”。在现存的苏美尔故事集中,恩基和他的“兄弟”恩利尔形成了对比。恩利尔是风之神,也是暴风雨和风暴之神。恩利尔是一位异常强大的神,最终被认为在力量上胜过他的前辈,包括第一位苏美尔神、他的父亲安。然而,与恩基不同的是,恩利尔难以预测,反复无常,表现出可能变得暴力的直截了当的行为。在一个故事中,他被认为故意放任洪水,几乎毁灭了人类。在这次行动中,恩基没有采取直接或暴力的方式,而是利用“语言”的力量来达到预期的结果:他通过在梦中对祖苏达拉说话,使人类和依赖地球生存的动物免受洪水的侵袭。祖苏达拉是人类的代表之一,恩基对人类的创造负有部分责任。他提醒祖苏达拉注意即将到来的灾难,并在梦中提议建造“方舟”。因此,祖苏达拉对所有生物的保护负有责任,他“听到”恩基的能力是这个故事的一个重要元素。洪水过后,祖苏达拉和他的妻子成为人类独一无二的例子,恩利尔赐予他们永生。在巴比伦的文献中,代表意识在水中诞生的神被命名为阿普苏(苏美尔语An)和提亚马特(苏美尔语Ki,创造之母)。这两位分别是所有众神的父亲和母亲,尽管提亚马特没有出现在上述苏美尔神话的引文中,这一事实提醒我们,巴比伦的故事是不同的。在巴比伦的记载中,阿普苏代表地球深渊的“甜水”(苏美尔人的abzu);提亚马特是海洋的“咸水”。这两种水在底格里斯河和幼发拉底河的河口汇合。特别是在底格里斯河河口附近,河水湍急,泥沙淤积,这里肯定有充足的视觉证据,证明咸水和淡水之间存在活跃、甚至剧烈的漩涡和混合。巴比伦人认为,这两种水混合后产生了最初的创造,这一过程特别动荡。在创造过程中,两种相反的力量相互作用,产生了一种力量感。巴比伦的作者可能特别注意到了社会开端的暴力。在整个美索不达米亚征服亚述、苏美尔和埃兰的部分地区期间,权力地位之间的动荡一直存在,最初是阿卡德人,然后是巴比伦人,这为苏美尔城邦之间的先前斗争画上了句号。动荡的水面形象可能被视为对苏美尔社会向巴比伦社会过渡期间前所未有的剧变的正当理由。”

由此不难看到,在每一个早期文明里,原初观念的影响,是极大的,以致不同的利益群体,常要争夺对原初观念的定义权。孔子称之为:名正则言顺。巴迪欧关注的重点,由于法国的政治传统,也就是观念的建制派与观念的革命派之间的持续斗争。我只关注人类如何创新自己的观念。

陈程23:42:(回应DPS刘莹的学习感受)对,我爬楼学习聊天记录时,感觉能量满满,但是又说不清,我看懂了什么[捂脸] 就是我此时的感觉。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号