我在2008年出版的《经济学思想史讲义》开篇写过这一命题,在2019年出版的《思想史基本问题》开篇又郑重写了这一命题:任何学问的也许唯一正确的开端是这一学问的思想史。

思想史,是“intellectual history”的汉译。常见于英语的另一名称是“history of ideas”(而不是“history of thought”),汉译是“观念史”。基于我收集的文献,我认为,观念史是思想史最宽泛的名称。此外,比“观念史”历史更久的是各领域的学术思想史(术与学的混合)。经济思想史,它的宽泛名称是“经济学说史”。艺术史论,艺术史与艺术理论的混合。数学史或数学思想史,二者很难分离。哲学史,黑格尔说,哲学就是哲学史。

根据凯莱(Donald R. Kelley)2002年和2017年的《The Descent of Ideas — the History of Intellectual History》(标题直译:观念的血统——思想史的历史),“观念史”这一名称的正式开端是维柯在《新科学》里借用的J. J. Brucker(布吕克尔)1718年著作的1723年修订版,《Historia philosophica doctrinae de ideis》(标题直译:观念教义之哲学史)。也就是说,至今,“观念史”这一观念的历史是三百年。

根据常见的历史教材,在“全球史”视角尚未影响教材编写时,“近代”始于1500年前后。北宋的活字印刷术,元代传播到欧洲。谷腾堡于1450年之前研发改善并建厂印刷圣经,极大降低了书籍的成本。路德1517年发布的宗教改革论纲之所以有强烈的冲击力,技术原因在于圣经普及,教会很难继续垄断“上帝”观念。达芬奇的传记资料表明,观念传播成本足够低,也是意大利文艺复兴的技术前提。近代世界的崛起,常简称为“2R”——意大利文艺复兴(“Renaissance”)和路德的宗教改革(“Reformation”)。

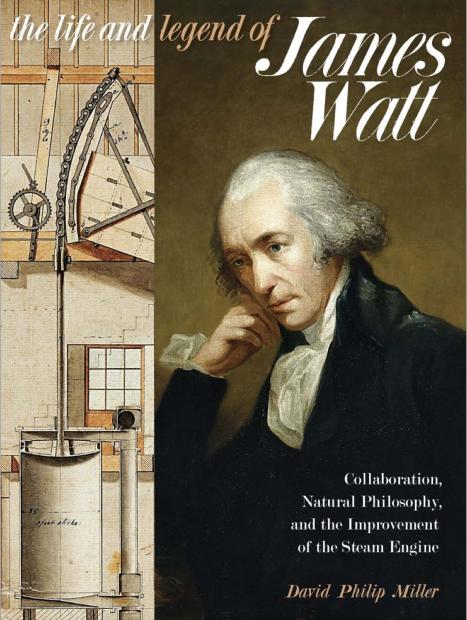

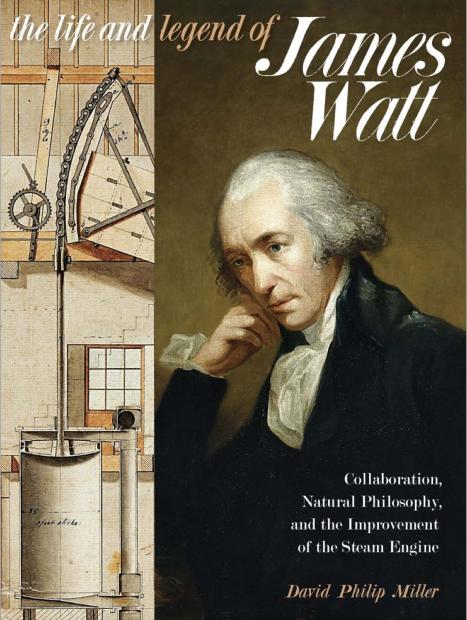

观念传播成本迅速降低,至18世纪初期,观念史不再局限于宗教思想史。苏格兰启蒙,1690年代至1790年代,被誉为“天才辈出”的时期。那些特别有利于激发创新活动的政治经济文化与社会因素,偶然聚集于18世纪初期的苏格兰。关于这一命题,最新的参考文献,见插图,2019年出版:David Philip Miller,2019,《The Life and Legend of James Watt — Collaboration, Natural Philosophy, and the Improvement of the Steam Engine》(标题直译:詹姆士-瓦特的生平及传说——合作,自然哲学,蒸汽机的改善)。观念的冒险,借用怀特海的术语,苏格兰启蒙时期,“观念冒险”成为时尚。那时,走在街上遇到朋友时的寒暄,几乎必定引出各自后院里正在进行的各种实验装置。

休谟是苏格兰启蒙思想家,常与莱布尼兹(不是牛顿)或歌德(不是康德)并列,称为“千年一遇的天才”。又与常见的早夭天才不同,休谟恰好性情宽厚(心宽故而体胖),又恰好有一位足够有影响的保护人,得享“巴黎贵妇沙龙最期待的嘉宾”之誉。也因此,休谟毕生思想沿袭着他年轻时的创见。假如他不是千年一遇的天才,则他的创见就更容易为同时代人接受,于是他可转向其它领域或超越自己年轻时的创见。然而他的创见确是千年一遇的,超越时代太远,他只好毕生讲解自己年轻时的创见。关于休谟的创见,最佳读本是罗素的《西方哲学史》或罗素的小册子《哲学问题》。休谟26岁时的著作《人性论》,因不被理解而陷入精神危机。他37岁时的著作《人类理解研究》,确实更温和也更容易理解。休谟的创见将康德“从十年迷梦中唤醒”,引出康德的“三大批判”。

休谟的观念学说始于“印象”(impressions)——这是我们人类的知觉(perception)里面最新鲜活泼的内容。例如,我刚读完加德纳全球艺术史关于两万五千年前岩洞壁画的讨论,在我印象里,依稀可见——视觉记忆尚未消失或已转移至海马区,那幅壁画里有两只身上布满斑点的野马,以及壁画周围的五只手掌印。休谟继续写(1748年《人类理解研究》2007年米尔肯编辑牛津版第18节),印象,在记忆里很快就蜕化为“思想”(thoughts)或“观念”(ideas)。知觉的经验于是可分为两大类:印象与观念。然后,休谟指出,由观念而有的想象与创造,除非陷入绝对的矛盾,真是无边无际的。不过,休谟断言,我们心智似乎漫无边际的想象其实是各类经验的复合,例如,“金山”的素材是我们关于“山”与“金”的经验。故而,他的结论是:我们全部的观念以及基于观念的奇幻想象都是印象的复制品。然后,休谟开始讨论“上帝”观念的经验来源。在他那个时代,如此彻底的怀疑论或“自然神学”,很难被认可。

金岳霖1914年赴美学习,转入哥伦比亚大学之后,1919年的博士论文选题是格林的政治学。他在清华讲授逻辑学的缘由,写在他辞世前两年的回忆文章里:赵元任本来在清华大学教逻辑,不教了,要我代替,就这样,我教起逻辑来了。我也只好边教边学。1931年,我又有机会到美国留学一年,我就到哈佛大学谢非先生那里学逻辑。我告诉他说,我教过逻辑,可是没有学过。他大笑了一阵。金岳霖在另一回忆文章里说他故意将Hume译为“休谟”,意在凸显这位怀疑主义者抹杀全部的“谟”。检索《汉典》,这个“谟”字,古文与“谋”字通,谋事在人,成事在天。据此,我推测金岳霖回忆文章的整理者误解了原意。金岳霖故意用“谟”字凸显休谟抹杀全部的“理”,只保留谋事在人的“谋”。可是这样解释了之后,我仍觉不妥,计谋,总是不符合休谟的宽厚性情。

贺麟1945年撰写《五十年来的中国哲学》,这样评论金岳霖:他本来研究格林(T. H. Green)之政治思想,进而研究格林所批评之休谟哲学。……他的系统中许多问题,都是从批评休谟出发。譬如,他分析出来,观念(idea)本有二义,一为意象,为想之对象;一为意念,为思之对象。由于休谟只知道可想的意象,而不承认抽象的思想,所以他对于哲学问题,特别因果问题或秩序问题无法谈得通。又如他提出“理有固然,势无必至”一原则,他认为休谟从经验上发现“势无必至”是对的,但进而否认“理有固然”便错了。一些过分信仰科学的人,以为“理有固然”,复进而肯定“势有必至”,亦陷于一偏。

中文“观念”一词的使用,可能受唐代佛学译著的影响。我检索《四库全书》及《四部丛刊》所得最早文献,公元7世纪,以五言诗名世的宋之问,“游法华寺”(《全唐诗》收录):“观念幸相续,庶几最后明。”足证“观”与“念”两字的联用,早于明治维新时期的“和制汉字”潮流。检索《汉典》,“观”字的甲骨文字形“観”,左边的“雚”字,古同“鹳”。故而,“观”字的意象,是“观赏白鹳”这一场景。中文的“念”字,《说文》解为“常思”。甲骨文的字形,心在碑前,思念祖先之意。佛学译著,“观念”,来自静坐冥想的实践,俗语所谓“观察念头”,逐渐修入“无念”之境。释迦摩尼修行七年“非想定”,又修行七年“非非想定”,遂于菩提树下明心见性。宋之问的描写,“观念幸相续庶几最后明”,只有前七年而不知有后七年,实非究竟之论。梁漱溟熊十力马一浮三位的究竟之论“静以通天下所感”,返回《庄子》“大宗师”描写的颜回“坐忘”境界:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通。”

如果我们将柏拉图的观念(共相)学说置于“理性主义”这一端,而将休谟的观念学说置于“经验主义”这一端,那么,金岳霖的观念学说介于这两端之间,是典型的中庸态度:理有固然,势无必至。不过,金岳霖在《知识论》里多次承认,假如“通”与“真”不可兼得,他宁可求其“真”。此处的通,是逻辑的“通”而不是庄子的“大通”。此处的真,用金岳霖的语言说就是“浑然一体”的真,带给他真正感的真。于是他的《知识论》必须与他的《论道》结合起来研读,才可有“同于大通”的究竟之论。

临终前两年,金岳霖在一篇回忆文章的结尾这样写:但是,《论道》那本书的重点仍然是时流。这表示在那几句话:能之即出即入,谓之几。能之会出会入,谓之数。几与数,谓之时。这就使我回到太极而无极的宇宙洪流上去了。

金岳霖的“时流”观念,隐约有柏格森“创化论”的余绪,以宋明理学“太极”和“无极”的术语表达,颇显中西合璧之美。中国文化是主静的,以静观动,恰是“观念”一词的本义。虽然,晚近百多年,中国人绝大多数都是主动的,追逐时流,违背“观念”之初衷,更无“同于大通”的可能。

2020年9月2日

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号