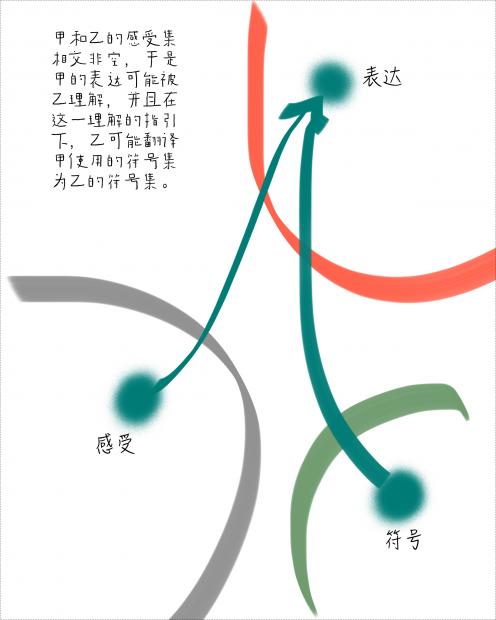

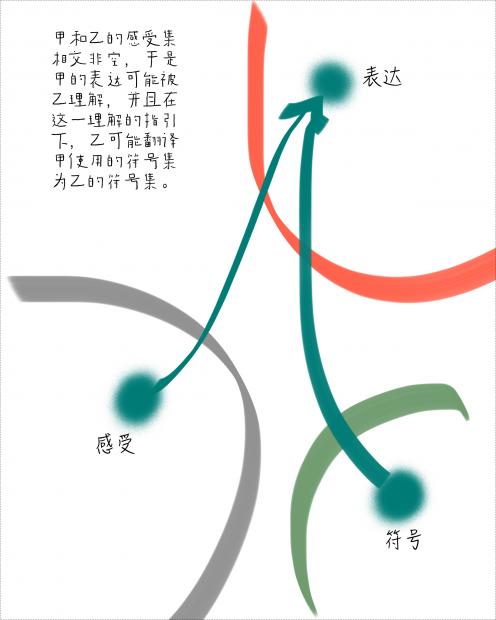

这篇短文的主旨,写在插图左上角了。甲的感受和乙的感受,必须有非空交集,否则就很难交流或分享感受(详见我数日前写的财新博客)。此时,若甲使用的符号不同于乙使用的符号,则符号的翻译是可能的。

每一语言(从符号集到表达集的映射),必有极少数的表达是由指称定义的。当甲认为乙的注意力集中于事物X时,甲将符号A呈现给乙,于是乙意识到甲指称的是二元关系(X,A)。乙的感受与甲的感受有非空交集,假设这一非空交集包含关于X的感受,假设乙将自己关于X的感受表达为B,那么,A与B之间的单向翻译是二元关系的映射:(X,A)→(X,B)。若这一映射满足对称性,则翻译成为双向的。

由于语言演化的丰富性,语言翻译常常只是单向的。严格意义的双向翻译,意味着语言表达的感受集的观念拓扑(文化)在每一局部都可互相表达。例如,我与杭州湖畔居主厨张剑文,关于食材与烹饪的感受,表达为观念拓扑,相互之间可交流的感受很多,但若观念拓扑相互之间完全可表达,就意味着我足可替代从业三十年的张剑文主厨。

生物普遍有交流却未必有语言,可见,符号现象是远比语言现象更大的集合。昆虫学家长期观察昆虫的生活,因为要翻译昆虫的语言。哥德尔突然对王浩说起“石头的经验”,以哥德尔的思考深度,这件事足使王浩在晚年著作《哥德尔》里至少两次提及。生物界之外,例如石头,可以有“经验”。根据王浩的记录,哥德尔晚年最常探讨的,是语言问题与灵魂问题。那么,石头可能的感受方式是怎样的?石头可能的表达是怎样的?石头可能以怎样的方式与万物分享感受?

霍金长期的合作伙伴是著名的理论物理学家彭罗斯。彭罗斯在2017年世界“意识”研讨大会有一个主旨演讲。那次演讲即将结束时,他说他与合作者证明了一个宇宙学命题:意识出现于物质之前。这一命题,我检索文献得知,源自彭罗斯与他的合作者(一位麻醉科学家)于2014年发表的一篇论文。因为是资深麻醉学家,所以,他的合作者在youtube的视频里说,所以,在现场的各类学者当中,他算是最熟悉“意识”现象的。

在北京西山大觉寺,上世纪末叶,我与老友王焱闲谈翻译问题。他悠然地抽着烟,说了一个让我至今不忘的命题:任何翻译都是文化史的翻译。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号