8月23日周六 生命曲线、中国传统思想的性命之学

汪丁丁03:38:继续讨论“生命曲线”(逻辑斯蒂模型)。EMBA学员的平均年龄是40岁,荣格心理学家通常认为,“中年危机”发生于35岁至45岁这一时期。荣格自己也说过,他的心理分析更适合中年人。生命曲线的“拐点”,就对应于“中年危机”。我讲解过了,在拐点之前,生命强化生命,是生命的收益递增阶段。具体的感受是:新鲜的主意(观念)层出不穷,与时俱增,越活越有希望,头脑犹如观念的喷泉,触类旁通,机会广阔。但是在拐点之后,思想的资源逐渐枯竭,每天在公司会议室里想到的主意(观念)大多是旧的(观念里的经验是旧的),不能用来解决新的问题,越活越觉着自己的职业生涯“见顶”或已见到“山顶”,继续前行就都是下坡。

顺便提醒诸友,我在东京,我的四点是北京的三点。

人生遇到中年危机,企业寻找“第二曲线”,二者相类。在“拐点”附近,我们应如何做才好?这是一个问题。

我为EMBA讲课,人生的“拐点”,是我历年课程的一如既往的“问题意识”。 可是直到今年E24的课程,我才终于想到了这样的名称:生命·观念·创新。

我还特别询问出版社的总编,这样的书名意味着什么。我认为,它意味着三个关键词之间不是并列的关系而是相乘的关系。也就是说,这三个关键词之间,构成强烈的互补性。创新是生命收益递增的源泉,生命收益递增是创新的源泉,而观念拓扑是中介。

观念拓扑之为生命与创新的中介,理由是阿伦特提供的,我以前写过一篇文章或两篇文章,标题是“阿伦特为什么重要”。她是政治哲学家,她有一种同时代人无与伦比的能力,就是持续将新鲜的经验注入老旧的观念,从而激活这些观念,使它们从怀特海在《论教育之目的》开篇描述的“惰性观念”转化为“充满生命力的观念”。

余娜04:08: 这一点我理解:穿越生命周期的韧性--寻找第二曲线。不管企业和个人在此其中包含着利己到利他的转变。

丁丁老师,我每天有早读的习惯。北京的气候实在对一个南方人来说是挑战。今天读书的时间早了些[害羞][害羞]

汪丁丁:今天上午的话题,我需要写完最后一个观点:新鲜经验,这是生命的特权。无生命的智能无法有新鲜经验。也就是说,能为观念持续注入新鲜经验的,是生命。如果没有新鲜经验,观念拓扑就是怀特海描述的“陈腐的”(惰性的“inert idea”)。生命体验,生命不是被动体验,而是主动感受,每一个生命都是唯一的,因为它有唯一的生存处境和只能在这一处境内获得的重要性感受。

今天我在这里的聊天,到此为止,更关键的内容,我认为最好贴在朋友圈里,因为,那些微分方程……。

但是我注意到大约50%的选课同学还没有资格看我的朋友圈,你们应尽快申请,我的微信号:dingdingwang2013

范丽荣:这个年龄段正处于从“惑”到“不惑”的转变期,是我接触过的许多EMBA学员的普遍现象,我十分同意丁丁老师的观点。[强]

吴扬:丁丁老师,早[太阳]

我对于您抛出的这个话题非常感兴趣,有多位面的理解与困惑:

1、如前期话题所讲“企业”的概念,没有缔结契约难为企业,那么企业发展的驱力是否也是一种自我契约,而“第二曲线”则是持续履约的一种必须突破的能力,而现实则是大部分企业很难实现,也就是百年以上的企业是非常少且稀缺的;

2、“35-45”岁,的确对于很多人,特别是企业家或是职业经理人都是个黄金时段,同时也是见顶乃至陨落的高峰波段,在这个阶段大家对“40不惑”的理解会存在很大差异,逐渐开始思考或固化自身对“生命”的定义,约束二次成长的想象力,也就形成大部分人的发展峰值;

3、结合1&2,感觉企业成长与存活周期与人自身的生命周期有着相近的时间轴,特别是在这个时段都将面临着挑战与二次成长的客观约束;

4、随着生物科学的发展,人的寿命必然会得到延长,且这种延长是在生命每个周期的同比例增长,并不是单一的延长老龄的寿命。同时伴随人工智能的发展,人自身的学习及成长效率也会显著提升,现在孩子的学习就比80后的我们要丰富很多,这一加一减,是否就会对人类的生命发展周期产生质变;

5、在每个人不同的三观下,我的确还是很认可一句话,只要珍惜自己,有良好的体魄与积极的精神,人生的不同阶段针对不同目标都可以有新的起点与成长。

以上陋见,还请丁丁老师及各位同学斧正。[悠闲]

汪丁丁:结合今晨余娜的发言与吴杨的发言,也结合我写在《思想史基本问题》结尾的我自己的体验,在面对人生危机的时候,也许最简明甚至最有效的格言是:破我执。这也是蔡元培对北大学生讲过的。金岳霖在西南联大讲授逻辑学,他当时有一位学生,是地下党员,名字是冯契,后来成为上海华东师范大学哲学系的泰斗,现在称为“冯契”学派。冯契有三句话,在这里很适用,他说:以我观之,就是意见;以物观之,就是知识;以道观之,就是智慧。

吴扬:有所悟。感谢丁丁老师。

破我执!

汪丁丁:现代人最容易“物我两执”,要么深陷“我执”,这是现代人抑郁症的基本病因(参阅我给张进的著作写的序言“破我执,管一生”)。要么深陷“物执”,这是专业知识人的病态(韦伯说专家没有灵魂),常常丢失了灵魂。物我不两执,蔡元培提醒北大学生,就是“执两守中”,这是中国智慧。

感谢吴杨,如此迅速就说了你所说的,正表明你有悟性!

在我这个岁数,孔子说,老年人,戒之在“得”。佛学的表达是:转识成智。也因此,我自称是历史的旁观者,以道观之。

吴扬:言行之间,感悟是芽。

还需要“贵”人的引导,

老师、同学、知己,均是阳光与养分。

心存感恩,珍爱自己。

与大家分享一家很有“哲”的游戏公司,游科。

继黑神话-悟空后,将推出第二部黑神话-钟馗。

其中就讲到了“欲与戒”。

汪丁丁:看了,是中国文化在当代游戏里的余绪,期待玩家谈感受。

陈程:很赞同,能理解,在体验。结合现在当下很流行的易经、星座、mbti、包括一些职场测评软件,除了聊天的topic以外,更多的是帮助我们了解我们自己,了解自己的贪念痴嗔妄,见人见山见众生见自己,化去“我执”,也丢掉些ego。

生命✖️观点✖️创新,我们小时候的暑假就是漫长的因为我们那个时候每一天都是新鲜的,每天都在接触不确定性,时间好慢,但人到中年因为拥有了一些资本,反而会变的固步自封,不敢创新,因为害怕失败。但是,生命的时间是有限的,我们要去不断体验生命里面那些没有经历的事情,防止生命的陈腐。要体验(体验也不一定要做点什么,其实也可以是观点上的迭代)大于生命的速度,然后不断获得新认知新观点,从而实现“生命”的再创新,个人、企业都是,这是我的理解及一点点感悟。然后我也觉得,跨学科的学习研究,对延展生命、企业的意义有非同一般的体验。

汪丁丁:我觉着陈程尽管年轻却是有悟性的。

冯静静:我站在人生曲线的拐点回首过往,关于创新与第二曲线的关系,创新不是可选项,我觉得是通往第二曲线的唯一桥梁。但是大多人依赖第一曲线的路径依赖,存在成功惯性。

如果在第一曲线到达巅峰之前,能去关注外界环境的已然变化,开启第二曲线,同时保有人生或财富底线,这样就有了创新的勇气和信心。

一点感想共同探讨哈。

黄霁:“以道观之”实在关键!“依智不依识,依了义不依不了义。”拣择出自己的“识”,方能靠近“道”;为何极难?因为“依”了数十年,靠它安身立命,靠它呼吸。

秦瑞:“以我观之,就是意见;以物观之,就是知识;以道观之,就是智慧。”

主观的意见、客观的知识,这两个比较容易理解,智慧是“道”,而“道”是否为主客观的综合认识,这个我还要继续寻找答案。也许就是对生命·观念·创新这门课程学习的意义。老师从生命起源、古细菌、细胞开始窥探,到观念拓扑,再到去除陈腐不断创新演化。有一条核心研究主线从来没有变过,就是我们生命从哪里来,又将以何种方式去向何处。

张杰:一点感想分享:

选择在这个阶段读EMBA,恰恰是在主动打破“旧曲线停滞”的设定——课堂上接触的新理论、同学间跨行业的经验碰撞、对商业本质的再思考,本质上都是在为自己“注入新资源”:我们这个年龄的行业积累是别人难以替代的“存量优势”。EMBA的圈层和视野,恰恰为这种维度切换提供了土壤。

提醒我们:前半段靠“惯性增长”,后半段靠“主动重构”。此刻坐在EMBA课堂,本身就是对“重构”的主动选择——这或许就是我们最珍贵的底气。

王珊珊:生命有时要经历必须的被动,才会激发出主动。

来人间一遭,带着前世的因果,演绎此生的剧本。

遇到逆境,陷入我执的这个过程,我认为是一个必然的经历。那今生是否能够自觉而觉知,能够突破我执,就是个主动的过程。

我17年开始研究西方占星学,占星学关注在个人在星盘上的南交点和北交点。南交点带着前世灵魂记忆,是遇到事情,我们会习惯遵循的逻辑思维方式,是我们的舒适区。但如果只是停留在此,今生的灵魂课题就没有完成。星盘会告诉我们北交点在哪里,那是今生我们灵魂的目标。我认为,走到北交点,跳出舒适区的过程就是一个主动的过程。

汪丁丁:星相学在荣格的视角下,是集体无意识老人借着“阐释者-星相学”的互动过程传递信息,所谓“共时性”现象。在荣格学派的阐释中,星相学对现代人而言,是“私己的”,尽管它的语言从古代苏美尔文明传承至今,仍在逐渐超越它最初的功能。

唐中立:共情、同理心、开放包容,心理认知上的持续更新,时刻警惕不要太自以为是(我执),也许是一生的必修课。

心理学通识讲,一个人从出生到长大,会经历不同的心理认知上的阶段性飞跃,每个人都有一个稳定但也会持续迭代更新的心理图示。这个心理图示是一个人感知外界并主动建构对外界认知的“设计蓝图”,可能大家面对的是同一个客观世界,遭遇的是同样一件事情或者境遇,但不同的人在心理建构起来的认知可能有很大不同。

一个人的心理图示能否随着年龄、阅历、见识的增加而持续不断的更新升级,很大程度上决定了一个人能够感受到、看见并理解多大、多丰富的世界,当然也会影响到人对幸福的感受力。

哲学上说,自我诞生于自由意志,而自由意志的行使,又深受一个人既有心理图式的影响和制约。从这个意义上说,每一个人终其一生所追求的,也许是心智模式不断延展、成长、成熟的过程。

而要实现心理图示的持续更新,保持开放、包容的心态很重要,另外就是持续不断的学习、自省和反思,读书也是一个很好的途径和手段;让自己有更多的视角看到更多侧面、更丰富和更立体的世界,也会对生活有更敏锐和更深刻的感受力。

为什么年纪越大就容易越固执,就是心理图示已经固化,不愿意改变和学习新的东西,而世界还在日新月异的发展,很多新的观念和思想出现,所以慢慢就跟不上时代了。

“中年危机”现象,也许是近现代社会才出现的问题,毕竟300年以前的漫长时间内,人类的平均预期寿命还不到40岁。从生物进化的视角,人类活到四十岁已经完成了生殖繁衍和代际传承的重要使命,从物种延续的角度,四十岁以后的生存已经无关紧要了。四十岁以后大部分人身体机能下降、衰老加速、疾病风险大大增加,也许是人类在过往的生存环境约束下进化选择的结果?

现代社会,特别是人的预期寿命普遍延长的趋势下,“中年危机”也许将是一个长期存在、不容回避的生命基本问题,需要足够的时间演化出个体、社会和文化相协调的新的适应性生态。

作为正处在“中年危机”漩涡的个体,摆在眼前的就是以正确的态度,做出自己的适应性探索的努力。

阿尔贝加缪说:对未来最大的慷慨,是把一切都献给现在。

让保罗萨特说:人生虚无,自由选择,积极行动。

孔子说:四十不惑。早闻道夕死可矣!

作为一个具备成长性思维的人,四十而已,花开在眼前…[呲牙]

汪丁丁:我置顶的朋友圈,那些书都是我备课时读并有感受的。例如,今天早晨的朋友圈,是我在这里发言的数学部分,以及“基因型-表型”的贝克尔理解。

观念拓扑的哲学基础,我认为,来自哲学家怀特海的著作。例如,我在北大教学三十年多数课程都要求同学们阅读怀特海《思维方式》商务印书馆2004年刘放桐的中译本,其中,第一部分“创造性冲动”,对E24今年的课程至关重要。怀特海在哈佛大学的课程,贺麟游学欧美时,旁听了,他说,怀特海的课程在哈佛校园里被说成是:听了,不懂。我多年研读《思维方式》,我为同学们概括怀特海在这一部分讲授的内容为下面这一命题:在理解之前,先有表达;在表达之前,先有重要性感受。观念是一个人的经验的表达,新鲜的经验,如果一个人有重要性感受想要表达,那么,他使用一些观念来表达自己的重要性感受。然后,他以及他人,可能理解他表达的重要性感受。

最好是阅读怀特海这本小册子的英文原版。因为,刘放桐的中译本,虽然是国内几个中译本当中最令人满意的,他的译文里却还有不少误解。

如果有一本书可以读一辈子,我建议,怀特海的这本小册子,英文标题是“Modes of Thought”。怀特海的姓名:Alfred North Whitehead.

生命系统论的创始人米勒,在哈佛大学的六年(全额奖学金)“年轻研究员”,几乎同时期的经济学天才萨缪尔森,只是哈佛大学的三年(全额奖学金)“年轻研究员”。他们两位在哈佛做年轻研究员的时候,怀特海是哈佛大学的“资深研究员”,他的责任是每月与全体年轻研究员共进晚餐。

米勒访问中科院系统科学研究所的时候,我的导师让我陪同他和夫人游览北京。所以,他成为我的老朋友。后来,我和妻子刚到夏威夷时,收到他和夫人的来信,邀请我们飞到毛伊岛共度周末。我们相聚甚欢,没想到,不久之后,他就辞世了。我在财新博客里写了一篇“生命系统论”,介绍他的贡献。继而又写了一篇“从生命系统论到系统生物学”。老米勒在哈佛六年,主要在怀特海指导下研究生命现象。很多年之后,哈佛大学的研究员制度的专职秘书,根据当年的录音,整理出版了“怀特海谈话录”。由此我才得知,生命系统论是怀特海多年指导的产物。难怪我读怀特海的著作,有相见恨晚之感。

余娜@余娜 在这里,我想要指出,在中国思想的版图里,与古希腊的不同,我们最关注的议题只有两个:生命与实践。这是孔子的传统,也是老子的传统。大致而言,也是先秦诸子的主流传统。

有一次,在杭州的湖畔居的湖畔阁宴请汤一介夫妇,贵宾签名时,他看着我说,下面这一句,以前不知道,是最近出土的。他于是写了这句话:道始于情情生于性。后来学界都知道了湖北荆门郭店1990年出土了战国楚简,1994年李零奉命去整理郭店楚简,写了一本“校读记”。郭店楚简震动国际汉学界,也震动了国内的学者。例如,李泽厚撰文声称:郭店楚简证实了儒家有一个“情感学派”。

郭店楚简这一段全文是:道始于情,情生于性。性自命出,命自天降。

下面还有一段文字,我认为是中国古代的行为经济学。这里不引述,我写在E24伦理学心智地图里了。

中国思想传统大致可概括为“性命之学”。

古希腊人的心理学,是研究“性理”的学问。梁漱溟说,西方人的“理性”,其实早已不是中国人的“性理”。而性命之学的“命理”,古代苏美尔文明有,然后传给了古代埃及人,再传给古希腊人,绵延五千年,早于中国的“星学”,也早于印度的“星学”,但仍不是中国思想传统的主要内容。虽然,象数之学,在宋代之前确实是相当主要的内容。

相由心生,命随心转。是以,先贤论心不论相。参阅“四库全书”《麻衣神相》编者按语。

郭占义:嗯嗯,万境归心,皆见自己。

汪丁丁:南怀瑾说过,佛家修性不修命,道家修命不修性,唯有儒家性与命,兼修。我大致讲完了中国传统思想的性命之学。明天来读诸友的讨论。

唐中立:丁丁老师,道始于情这一点感觉比较难理解,但似乎跟成语“通情达理”又是一致的。

个人之前的认知,儒家“性命之学”核心在天、道、理、性、命、情这几个基本概念及其关系的理解上。

“天”是终极源头,其法则为“道”与“理”;“天”将“理”赋予人,即为“命”,此“命”在人身上显现为“性”;“性”安顿在“心”中;“心”感物而动,便产生了“情”。

因此,修养的功夫就在于:通过“正心”、“诚意”的功夫,调控“情”,使其符合本然的“性”,从而上达“天理”,实现与“天”的合一。

在王阳明这里,心、性、理、天是同一本体的不同名称和面向。

就其主宰处说,便谓之心(身的主宰,能知能觉);

就其禀赋处说,便谓之性(天所赋予我的本质);

就其条理处说,便谓之理(万物的法则和秩序);

就其源头处说,便谓之天(最终的来源)。

四者一体同构,只是从不同角度描述同一个本体实在。

另外,针对儒家“性命之学”一直未想通的疑问处:

1,如果我的“性”是“天”所“命”定的、至善的,那么我的道德实践在多大程度上是自由的?

2,王阳明“心即理”命题向内求索的困境(圣人之道,吾性自足,不假外求)。

如果天理就在我心中,那么如何保证我所体认的“理”与宇宙的普遍法则、与圣人所言的“理”、与他人心中的“理”是同一的?

3,在一个没有“天”的现代性背景下(或者天的本质是无善无恶的),人性(本善)的依据何在?

汪丁丁:唐中立呀,你概括的儒家学说,恰如刘东所批判的,是宋儒的儒家学说,掩盖了历史真相。刘东批判性太强,可搁置不论。咱们今天入门读物是:语孟学庸,论语和孟子是宋儒之前流传的,大学和中庸是朱熹整理的,在郭店楚简出土之前,学界存疑。所以,郭店楚简之后,李零说,终于找到了“思孟之学”的根据。子思临终前,传授“中庸”于孟子。郭店楚简提供了战国时期的证据,给朱熹平反了。另一方面,朱熹也扭曲了“中庸”,更原始的思想是:道始于情,情生于性。我和刘东都认为,这一句更加贴切地传达了中国古儒的求实精神。道不能从天而降,它首先源自人的性情,在漫长的实践过程中,被抽象为“道”,至孟子才正式阐发“天道”。孔子说:道不远人,也是这个意思。孟子“四端”之说,也是这个意思,苏格拉底启发牧羊孩子推演几何学定理,也是这个意思。宋明大儒,在民国时期已被批评为“两执”,阳明向内,朱熹向外,各执一“格”。所以,我赞成刘东的思路,跳出宋明儒学窠臼,返回古儒。马一浮说过:孔子之前的儒学,是百科全书式的学问,非身通六艺者不得称儒。孔子之前的六艺,是所谓“古六艺”(礼乐射御书数),只是孔子整理之后,成为孔门六艺(诗书礼乐易春秋),太狭隘了。考古学晚近几十年的成就,最重要的一类,就是让我们这些人得见古儒真相。梁漱溟若是活着,肯定特别兴奋,要继续写完他的“儒家心理学”。

唐中立提问的后半部分,应着重表扬!因为,你发言的前半部分是宋明理学概述,需要“消毒”。后半部分是你的疑问,恰好其中一些也是宋明儒学努力求索但难以回答的。到了民国时期,梁、熊、马,当代新儒学三大家,也是要解决这些问题。只不过,梁漱溟投身于“中国问题”无暇回顾“生命问题”,而熊十力略嫌偏激,反叛师门,特立独行,超越时代,同行者寡。只有马一浮,努力考证孔子之前的古儒学说,不问政治,也不去台湾,被周恩来钦定为“理学大师”,幸存至“文革”,吐血而死。熊十力1968年读了人民日报社论之后,陷入癫狂,拿着那张报纸满街跑,独居上海陋室,晚年见王元化先生拿着韦卓民的介绍信来拜师求教,让元化先生大张着嘴,要看看“牙口”,然后接受了这位“闭门弟子”。梁熊马三家的主旨,其实一致:返归孔子之前的儒学,然后承接并超越秦汉以来的两千年儒学。这也是大势所趋,民族存亡,必须“求实”。梁熊在北京大学有一位得意门生,唐君毅,后来成为海外当代新儒家(张、唐、牟、徐)的核心人物。唐君毅在北大求学期间,有一位老同学,疫情之前,在北大辞世,八宝山追思会,北大的领导无一出席,可为后世诟病。此人姓名:周辅成。诸友可读现居巴黎的赵越胜在香港牛津大学出版社的回忆录《燃灯者》。我在北大历年授课,主要参考书之一,是周辅成编篡的《西方伦理学名著选辑》,为了纠正长期流传的一句话:性格即命运。唐中立,我建议你认真浏览唐君毅的全集,解惑。

我想了想,你们很忙,无暇读全集,唐君毅最打动我的,是第四卷,《道德自我之建立》。周辅成是“燃灯者”,很感人,赵越胜是北京的文学青年。

唐中立:感谢丁丁老师如此详细、深入、周全的释疑解惑,非但一针见血指出问题要害,还循循善诱地给出进一步学习探究的路途…如沐春风,醍醐灌顶![抱拳][抱拳]

一定谨记老师教诲,认真研读所提诸位贤者的著述,解惑、求道。

余娜:针对今天(8月23日)的学习, 我分别就:生命曲线的“拐点”和“儒家性与命兼修”这两个方面来谈一下自己的体会:

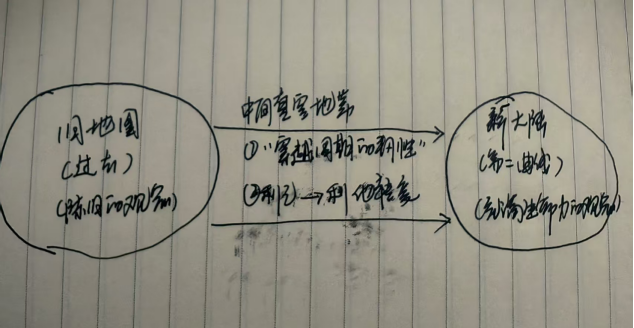

一、沿着旧地图寻找新大陆

凌晨四点我开始早读,就丁丁老师关于“人生遇到中年危机,企业寻找“第二曲线”,二者相类。”的授课内容,我提出了自己的观点,我的原话是:“这一点我理解:穿越生命周期的韧性——寻找第二曲线。不管企业和个人在其中包含着利己到利他的转变。”晚上处理完其他事宜,安静学习的过程中,丁丁老师在微信讨论群的这段话给我了我更全面的理解:“观念拓扑之为生命与创新的中介,理由是阿伦特提供的,我以前写过一篇文章或两篇文章,标题是“阿伦特为什么重要”。她是政治哲学家,她有一种同时代人无与伦比的能力,就是持续将新鲜的经验注入老旧的观念,从而激活这些观念,使它们从怀特海在《论教育之目的》开篇描述的“惰性观念”转化为“充满生命力的观念”。在这段话的深刻启发下,结合早上我提出的观点,又重新提炼出了“关于应对生命曲线的“拐点”找到第二增长曲线的路径,我把它命运为:沿着旧地图找到新大陆。下图附了我的手绘示意图。这个示意图有三个主要要素:旧地图、真空区域、新大陆。旧地图意味着过去,包括年龄、观念、知识体系、价值观、过去已取得成功;新大陆意味着未来、活力、创新、成功的其他机会、新的价值实践;真空区域是从旧地图迈向新大陆的这一转折期,意味着需要韧性、定力、长期主义、价值观的转变从利己到利他。这三个要素构成了一个应对“拐点”的路径。这一路径也符合“持续将新鲜的经验注入老旧的观念,从而激活这些观念,使它们从怀特海在《论教育之目的》开篇描述的“惰性观念”转化为“充满生命力的观念”的论述逻辑。示意图:

二、儒家性与命兼修

丁丁授课原文:“南怀瑾说过,佛家修性不修命,道家修命不修性,唯有儒家性与命,兼修。”通过一内内容,我想到去年冬天北京大学哲学系杨立华教授为我们讲授《中国哲学史》,在课程结束后我向杨老师请教学习关于“《儒藏》编撰的意义和价值的问题”。杨老师是我国当代哲学界代表性人物和《儒藏》编撰首席专家汤一介老师的学生。杨老师不吝赐教进行了充分的交流。基于今天的问题和去年学习的背景和自身的以往的理解,我认为:唯有儒家性与命兼修,核心在于儒家是中国古代的治理哲学。“治理”不仅包括国家机器也包含了人民性,所有的个体意志。它不仅仅是一种哲学和伦理思想,更是一套完整、系统且极具操作性的国家治理学说。用我们现在的话讲,即:治理机制。在历史发展的进程中儒家提供了最系统、最稳定、最有效的意识形态支撑和治国方略。

以上仅为个人学习心得,有失偏颇之处,请丁丁老师和同学们指正!

汪丁丁:表扬余娜!你找到了一个我这里没有的版本,这是怀特海1938年初版的1958年重印本,失真最少。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号