8月12日周二 企业,成本以及课程作业

汪丁丁:半夜醒来,想提出一个问题请诸友讨论:“企业”究竟是什么?

我用这一提问取代了“生命的属性”这一单元。

陈程:这题我会答[偷笑] 我记得一本书上说过,企业是为了节约交易成本的产物。(大概是这样)然后通过这些年的实践,我也总是在思考这个问题,例如企业如何不断做大但是不增加企业的商熷,不是说企业的产生是节约交易成本吗? 后来我一边想一边得出的答案是,在企业有共同愿景、文化、目标且群里共识足够清晰时,就是可以节约交易成本(例如企业内部的交易定价、语言体系、文化认知)。 以上,欢迎老师及同学指正[拥抱][拥抱][握手][握手]

韦宁辉:个人理解:“企”上是“人”,“业”则是一件事或一项内容,意思是一个人或一群人(一般是一群人)要完成一件事情或一项内容,“企”下是“止”,不是停止的意思,而是有选择的、有限的,在一定范围内做事情,“企”又像个房子,所以企业就是一个人或一群人在一个场所里(有形或无形的)共同完成一件事,这个人或人群是有目标的、志同道合的人(所谓愿景),拥有一个或共同的“价值观”,要去完成一个或共同的“使命”。“企业”二字,重在企,又重在业,企是组织,是形式,是责任;业是拓展,是业力,是彼岸。企业好像个生命体,有出生必有消亡。请老师同学指正[呲牙][呲牙][呲牙]

“例如企业如何不断做大但是不增加企业的商熷”熵增定律好像是无解的[呲牙]@陈程ci ci

陈程:哈哈哈 是的,商熷但依然提升交易效率是目标。

汪丁丁:我看到这两位同学北京时间“子时”的发言,可略加评论。四十年前,张五常对中国读者普及了“科斯定理”,为中国的经济体制改革提供了思想资源。科斯定理有一个最庸俗的版本:如果没有交易费用则一切制度都有效率。这是同义反复,因为制度本身就是交易费用的产物。不同的制度,有不同的交易费用,所以才有体制改革,主旨就是降低交易费用。科斯的思路是引入交易费用的差异,从而在“市场”与“企业”之间划定一条边界,在这条边界上,企业或市场,都可以配置资源,交易费用与生产成本之和,在边界上是相等的。科斯这一命题,被称为“造”或“买”的问题。于是,在科斯的视角下,“企业”之所以存在,是因为商家自己制造产品比到市场上购买产品更便宜。科斯这个人的坦诚就在于,他在诺奖演说里承认一个人在八十岁的时候因为二十岁时写的一篇论文获奖,令人尴尬。后来,1998年,科斯在《美国经济评论》发表了一篇短文。在他发表那篇短文之前,我在《经济研究》发表了我自己的文章,“从交易费用到博弈均衡”,基本上颠覆了交易费用理论。然后,我读了科斯1998年的短文,知道我是正确的,因为科斯在短文里颠覆了自己的理论。

现在可以进入宁辉的发言主题了。企业是为了做事而组织起来的一群人。这就是你们在商学院的核心课程“组织行为学”提供的首要定义。从家庭到国家再到国际组织,这是一个广泛分布的谱系。既然“交易费用”是一个没有定义的观念,那么,各种组织之间的差异就无法根据交易费用来界定。于是,“企业”,这样一种不同于其它组织的组织类型,它怎样定义呢?经济学教科书认为,企业就是追求“利润最大化”的组织。

陈程和宁辉的发言,沿着我上述评论的思路展开,就可进入更根本的经济学问题:怎样定义“成本”?我希望同学们继续参与讨论。

我喜欢张五常为“cost”给出的中译名,他主张译为“代价”。我认为,这个译名远超来自日语的“成本”。后者有极强的误导性,让人们以为成本就是已成的。而“代价”就非常贴切,因为它不仅考虑已成的,而且更重要的是,它还考虑未来的机会。

冯静静:可以这样理解成本是为“获得某种产品或服务所必须付出的代价。”成本有多维定义,经济学角度有历史成本和未来成本,有机会成本和有显性和隐性成本,管理学里有个很重要的概念—边际成本,是以优化企业盈亏点的。社会角度有诸如环境成本等,万事有成本,一切皆有代价,应考量应用在不同的场景里,用于资源配置和战略选择。一点感想望老师和同学指正[抱拳][抱拳]

汪丁丁:严谨的经济学思考,首先就是关于代价的思考。许多诺奖经济学家甚至相信,唯一严谨的经济学思考只是关于代价的思考。经济学家所谓“严谨”,就是严格服从形式逻辑。形式逻辑是静态的,现代经济学教科书当中,公认最严谨的一种,也是武汉大学邹恒甫实验班的教材,后来流传到咱们朗润园,成为流行的教科书,由三位作者合著,所以,学生们简称为“M-W-G”,1995年英文版(这个“M”后来获得了诺贝尔奖)。

其实,在1990年出版的经济学教科书里,博弈论“四人帮”的首领 David Kreps,就已出版了一部严谨的教科书“微观经济理论教程”(我自己使用的教材)。

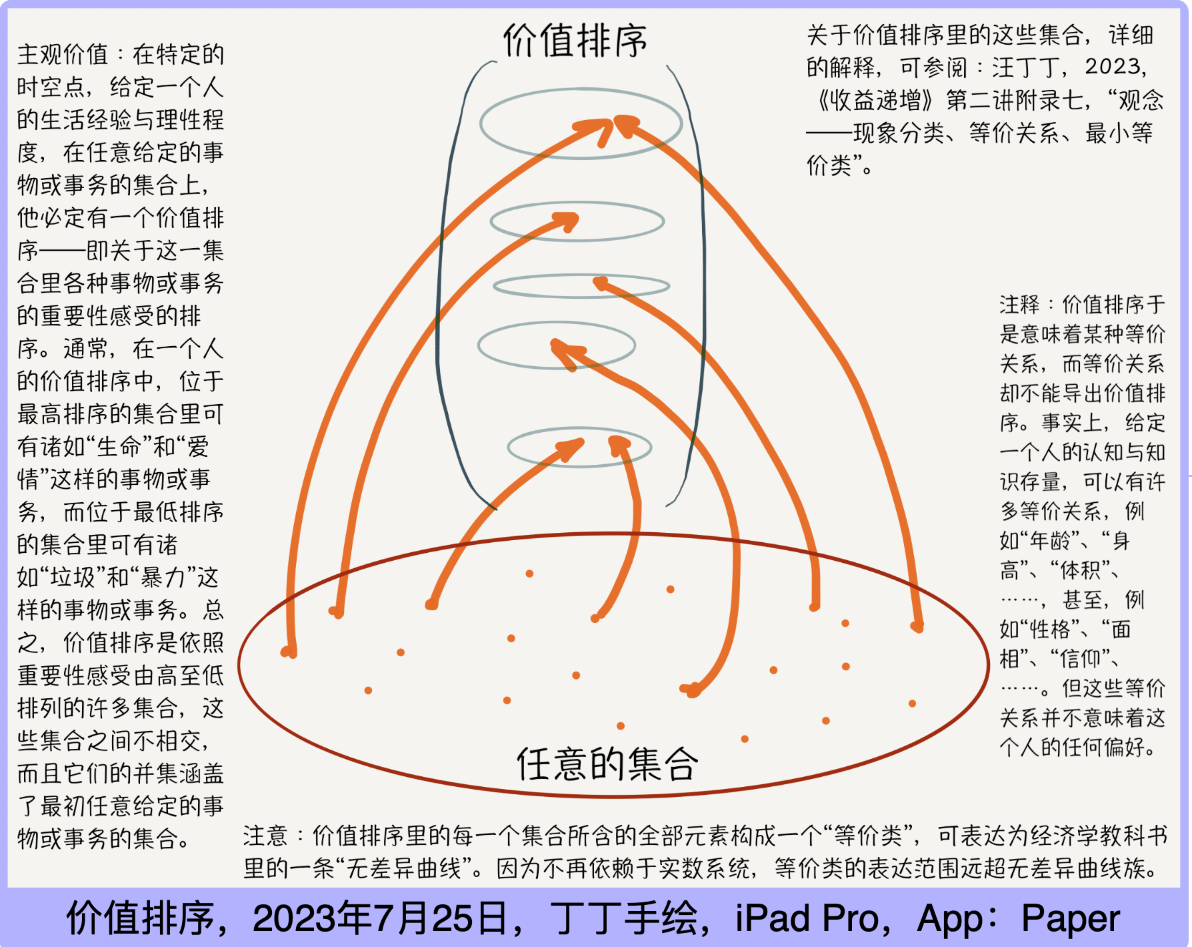

经济学的数理逻辑传统还可追溯至两位诺贝尔奖经济学家阿罗与德布鲁,阿罗的诺贝尔奖含金量最高,大约等于萨缪尔森的诺贝尔奖,此处不赘。德布鲁是法国数学家,由他的老师(后来也获得诺贝尔经济学奖)推荐给阿罗,研究“一般均衡理论”。这是1950年代的故事,根据“阿罗-德布鲁”的数理经济学框架,任何一个人,他的任何一次行为,都可逻辑地表达为一个“备选方案”的集合及定义在这一集合上的理性“偏好”。

也就是说,有一个集合A,它包含了这个决策者在给定的时空点的全部可能的行动方案。并且,他在A上有一个理性的偏好。所谓偏好,就是他根据自己的感受,将A的全部元素依照重要性排序为一个向量,我简称为“万事万物的重要性排序”。

现在,如果这个决策者从A内选择任何一项行为X,如果在他的重要性排序里,仅次于X的位置的是另一选项Y,那么,他如果有理性的偏好,他必定愿意为X而放弃Y。如果他不得不放弃Y,为了获得X,那么,就说X对他而言,代价是Y。

好啦。我现在去做其它工作。这里留给同学们讨论。

余娜:早上到刚到办公室看到老师提出的问题,关于“代价(成本)”,从以下两个方面谈两点自己的感受:一是关于“代价(成本)”的范围。这里引用三位经济学家给出的不同定义,分别是:科斯(Ronald Coase)对给出的定义:因市场交易而发生的费用;张五常老师定义为:制度费用;巴泽尔(Yoram Barzel)对定义为:为获取、保护和转让产权而支付的费用。巴泽尔的定义宽度介于张五常老师与Ronald Coase之间。相对于国人来说可能知悉更为广泛的是Ronald Coase的定义,这与上述丁丁老师所讲:“四十年前,张五常对中国读者普及了“科斯定理”,为中国的经济体制改革提供了思想资源”有关。但对当下的发展而言,中国的经济学家也在探索研究适合当下国情和未来的发展的理论,是否会有新的“定义”产生?个人感觉是学习课程最好的思考源头!二是结合实际企业经营管理来讲。我们谈“代价”或者说“交易费用”,是包含“显性成本”和“隐性成本”多方面。要考虑“财务成本、资源配置成本、风险管理成本、政治成本”等多个方面,企业是一个多元集合,而这一切都是为企业经营要做好的“代价”准备。不妥之处,请批评指正!

汪丁丁:余娜的发言有动态意义。对经济学理论而言,是一种挑战。当然,在我的观念拓扑框架里,这是很容易就可回答的。不过,现在回答,为时过早。我希望同学们认真研究我上面给出的严谨定义,从这一定义,就可扩展到余娜建议的那些动态领域里。

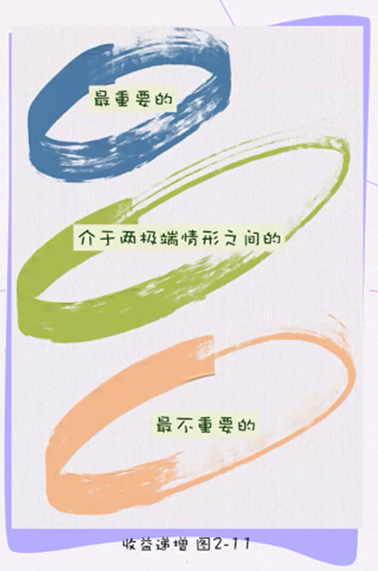

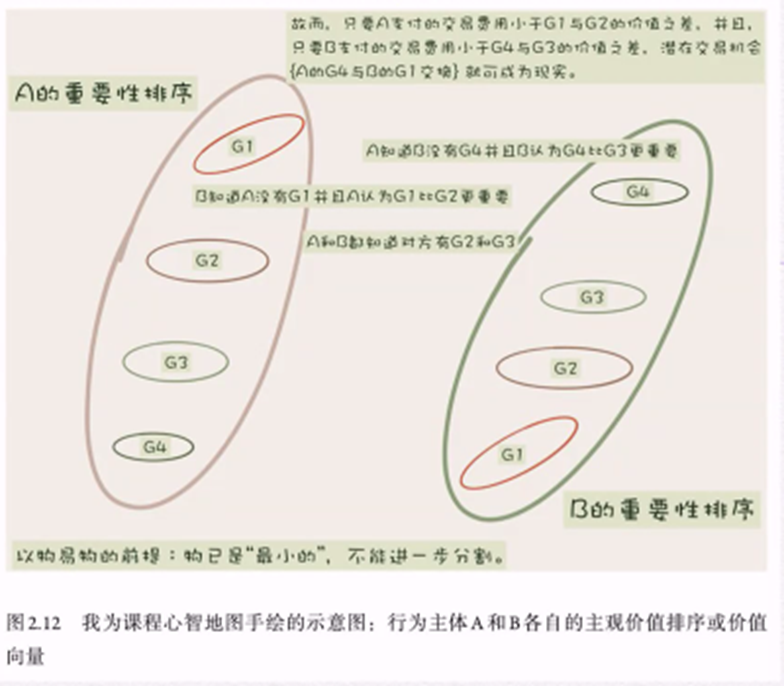

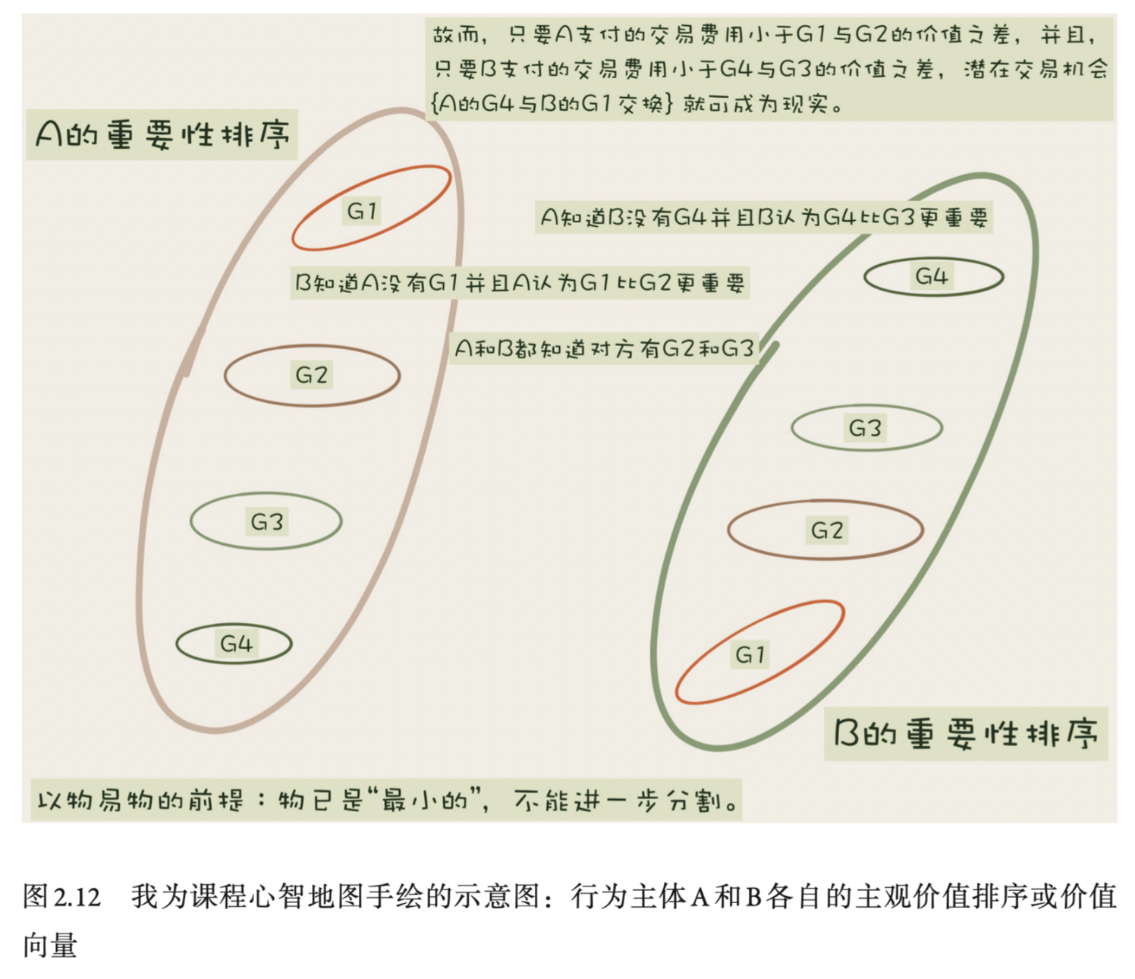

我上面给出的“代价”定义,其实就写在我的讲义《收益递增》第二章里,插图2-11和2-12。

以后在课堂讨论“观念·创新”,还要反复回到这两幅插图。

我干脆贴在这里,这门课的作业要求:课程作业:讲述一个关于你自己生命过程的收益递增或收益递减的故事,并讨论“广义互补性”。

代价,最终的代价,每一个人都能感受,就是用生命衡量的代价。

8月13日周三 第一单元 生命属性

陈琛:汪老师好,思考了一下昨天的问题,如何理解企业:我认为企业的目标由外部市场决定(用户或顾客),企业目的就是创造顾客。企业在发展过程中应该有清晰的使命,我们为谁创造价值?基于外部现实(市场、技术、社会问题)的客观需求。另外一点,企业的价值在于创新(提供新的、更优的解决方案)和营销(理解深层次顾客需求,建立信任)。

如何理解成本:我认为成本不仅是“已发生的费用”,更是资源是否被有效利用的衡量标准。企业应关注成本是否创造了价值,而非单纯削减肉眼可见成本。成本有很多方面,机会成本、管理成本、社会成本,而非单纯财务核算。不妥之处,请批评指正!

汪丁丁:陈琛的发言,大多沿袭了我为前几届同学介绍的哈佛商学院最伟大的50位教授当中也许是最后一位,克里斯滕森的思路。具体而言,写在他的几乎最后一本书里,那本书的中译本标题是:创新者的任务。

表扬陈琛发言的后半部分,其中的核心观点:成本是资源利用效率的衡量。不过,我应补充:这一观点成立的前提是“完全竞争的市场经济”。而实际上,没有这样的市场经济。所以,我认同张五常的翻译:代价。这是纯粹主观的价值判断。如我昨天描述的《收益递增》图2-11和2-12,任何生命(从人类到细菌)都试图用自己现在控制的资源来换取尽可能高的价值排序,或者,给定一个价值排序X,他或它,愿意付出的最高代价就是仅次于X排序的那个排序Y。这是主观价值衡量的代价,未必真要支付这样的代价,如果竞争不充分,他或它,可能只付出价值排序远低于X的某一个代价。这是理解全部经济学的精髓,诸友要认真研究昨天我写的经济学,以及今后的讨论。

上世纪末,我在北京的三联书店大厦二层楼咖啡屋(那是我当时的湖畔居)对一些当时的企业家发言,开篇提及:在北京大学,我衡量经济学专业的一个学生是否本科生毕业达标,就看他是否理解了“成本”这一观念,因为全部经济学大厦都是围绕这一核心观念展开的,都是它的应用而已。而我衡量经济学专业的研究生毕业是否达标,就看他是否理解了“租”这一观念。

你们也应这样才可“达标”。否则,你们在承泽园或朗润园,虚度生命!

因为我讲解的成本(代价),最终必须以生命为衡量标准。在我给DPS授课时,我将这套学说称为“广义的经济学”。 或“生命的经济学”。也因此,我为你们的课程设想了第一个单元:生命的属性。

8月14日周四 讨论一只细菌或一个企业将x转换为y的“代价”(成本)

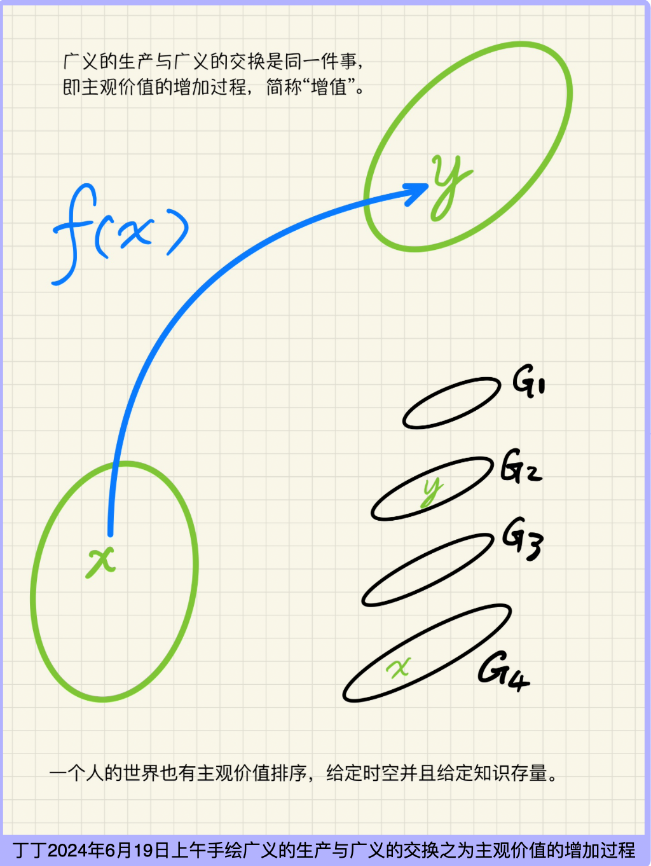

汪丁丁:E22的学委万方,在课堂提问,激发我画了几幅图示,其中之一。请诸友认真阅读这幅图示里的文字。

创新者的窘境或创新者的任务,或他的任何一本畅销书,总之,在我的理解里,克里斯坦森的思路只有一个:创新者面前没有现成的市场,因为新产品还在构思过程中。同理,任何一家初创公司的创始人在考虑自己公司的“市值”时,只能“对标”已经有市值的潜在竞争对手。对标,就是“等价关系”。

优秀的企业管理者们在评价员工绩效时,绝不信任什么KPI之类的指标,他们会在自己的感受中,将员工对企业的重要性加以排序。所谓“同工同酬”,就是当两名员工的重要性排序处于同一位置时,他们的报酬也应相类。这就是“等价关系”在管理中的应用,没有市场,但永远有等价关系。

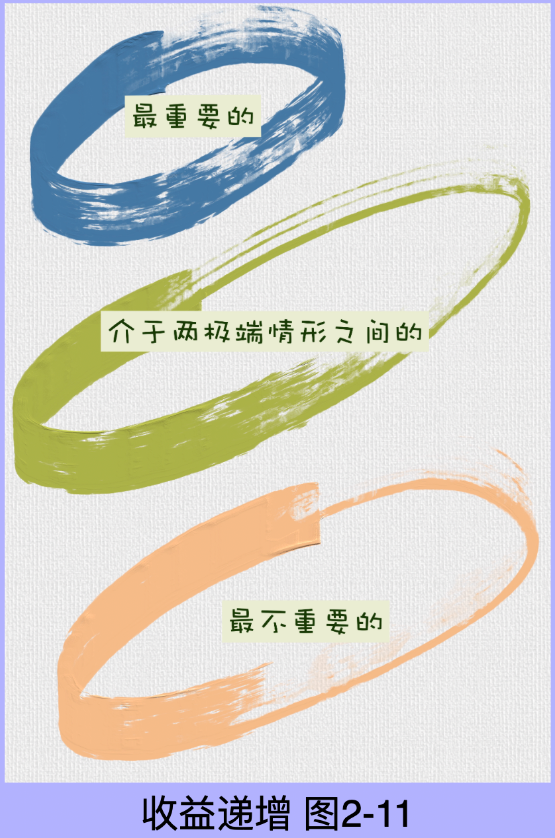

最简单而且最普遍存在的等价关系,就是一个人将自己的全部资源划分为三个等价类。其中“最重要的”这一类,包含他的生命、自由、亲人、……,总之,包含他不愿意用来“交换”的一切事物和事务。

其次,他认为完全没有价值的,就是“最不重要的”这一类。例如,他呼出的二氧化碳,他家的垃圾,距离太阳180亿光年之外的星系,……。

最后是“介于二者之间的”这一类,包括他的劳动力、心智能力、他控制的其它可用来交换的资源。

在最原始的意义上,没有“市场”,但有“交换”。最初的交换,哈耶克考证了,是在“朋友”之间发生的。甲骨文的“朋”字,表示两串挂在肩膀上的货币。

礼物的交换。这是人类学家的市场命题。

在图2-12里,两位朋友熟悉各自列出的等价类的排序。这些信息在两位陌生人之间很难发生。

最早的人类文明发生于近东地区,包括两河流域(至少有数百个城邦国家)、古代埃及、古代依兰、古代巴勒斯坦及邻近的阿拉伯若干古城,很快就形成了大规模的礼品交换网络。略晚千年,是中国的商周时期,也形成了广泛的礼品交换网络,尤其是游牧族群与农耕族群之间的交换(以马换帛)。阿富汗的锡,中转贸易多次,抵达地中海各国。没有锡,就没有“青铜”。考古学家克莱因(Eric Cline)推测,由于某种原因,从阿富汗到地中海的贸易被阻断,最终导致了“青铜时代晚期世界文明的崩溃”(中译本的标题,我印象里,是《文明崩塌:公元前1177年的地中海世界》)。

原核细胞经常将自己体内遗传基因的一部分或大部分,“水平转移”给其它的原核细胞。这是生物学家最近几十年最津津乐道的一种远古现象(真正的“远古”),在地球生命的全部历史里,这样的“礼品”交换,在二十亿年前,导致了“真核细胞”。

生命就是由交换而增加资源价值的过程。

在这幅示意图的左边,一只细菌或一个企业,将自己控制的资源x转换为产出y,于是它控制的资源现在是y。在这幅示意图的右边,它用自己控制的等价类(资源),通过交换,转换为主观价值更高的等价类。

今天上午我在这里的课程,就讲到此处。同学们研读了上面的图示之后,或许能进一步讨论一只细菌或一个企业将x转换为y的“代价”(成本)。

余娜:在外出差,提供手写作业一份。

汪丁丁:余娜的数学知识给我一个惊喜,我原以为E24全班都是“数学小白”,一见到“集合”就集体沉默。表扬了之后,严格地说,余娜的笔记,只有关于“映射”的定义是部分正确的。后面关于交换的解释,都不能令人信服,还要进一步探讨。我继续保持沉默,希望同学们参与讨论。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号