8月27日周三 人心与人生、唐中立的分享、企业是什么之再讨论

汪丁丁:余娜呀,你写的最后这两段文字的思路,与梁漱溟晚年思路或可相参。他毕生写了三本大书,第三本是《人心与人生》。这本书写了几十年,“文革”结束之后才写完,大约是你们这一代人出生之后,1984年,才出版。

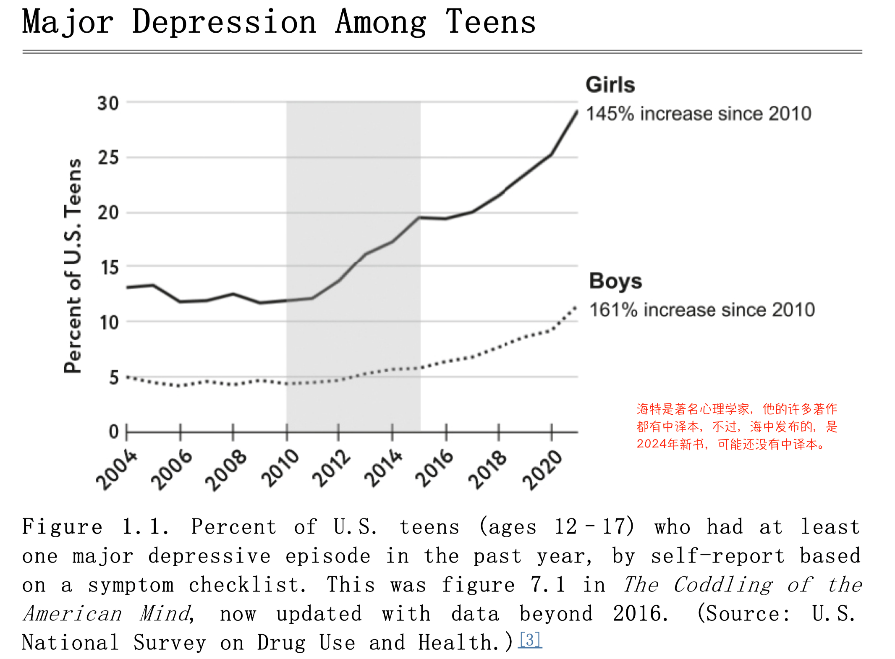

海特这本书2024年英文版,今年有了中译本,可能译名为“焦虑的一代”。

美国十几岁的青少年,2020年代,大约三分之一有自己报告的焦虑症,女性多于男性。

梁漱溟说,西方人的人生,特征是人与人之间以身相隔。而中国人的人生,特征是人与人之间以心相待。

我解释过怀特海的“过程哲学”,每一个生命,不过是一束过程的偶然聚会,而这些过程的聚散离合,取决于缘分。

意识及此,人心便不会因人身的相隔而隔离。但西方思想传统,自笛卡尔以来三百年,怀特海指出,误入歧途,误以为“实体”是宇宙之真相,其实,“过程”是宇宙之真相。怀特海这一套哲学,自从他1924年加盟哈佛大学,就始终没有被西方主流社会理解,于是有至少三次怀特海哲学的“复兴”,最近这一次大约是2010年代。新冠疫情,美国社会受灾最重,激发思想界的反省,终于再次意识到,人与人之间不可能以身相隔,因为全体人类的身体从内到外沉浸于无数的微生物和更小的“生物颗粒”世界并因此而结成因果网络。

人心之间越是相隔,人就越是陷入焦虑。

上一次怀特海热潮,是在1990年代,那时在西方兴起的是“千禧年精神运动”(所谓“new age”),主要的一位思想领袖,Ken Wilber,香巴拉基金会出版了他的全集。至今,他仍常有演讲的视频发布。例如,我为DPS24和E22授课时强调的“青色组织”(也正在中国蔓延),原著的序言就是威尔伯写的。

我们看海特的那幅插图,美国青少年焦虑症的曲线,在2000年初是下降的,其中一个原因是“新精神运动”普及的音乐与致幻剂(最著名的是亚马逊流域的“死滕水”和另一位千禧年运动精神领袖在夏威夷创建的“致幻蘑菇”种植营地),那时,西方年轻人最流行的一句话是:do you have a bigger conscious now? 意思是,你现在有了一个更广大的意识吗?

台湾才女胡茵梦是将威尔伯的著作翻译为汉语的主要人物,她在2005年至2015年,到大陆来举办了她著名的“身心灵”工作室。顺便提及,胡茵梦与我同龄,而且我们之间有交集。2025 年初,胡因梦在台北举办了 “内在觉醒” 工作坊,传授冥想,帮助人们缓解焦虑。综上所述,人心之隔,可由扩大每一个人的意识加以消除。

然而,目前最焦虑的一代,海特称之为“玻璃心”一代,娇生惯养,每一个都有易碎的“玻璃心”。他们很难追随威尔伯的足迹,通过瑜伽扩大自己的意识。

相由心生,命随心转。目前十几岁的年轻人,人口学称为“2010”代群。玻璃心,如何不“以身相隔”?焦虑症迅速蔓延,自杀率也随之攀升。诸友也许明白,我在这里谈的,正是你们的孩子。

人心与人生,这样的话题,今天就聊到此处。

张昕瑜:(回应丁丁老师对海特插图的评论)这个让我想到了西方理论提到的费拉状态,费拉状态的人失去精神活力和创造力,只关注眼前利益缺乏反抗意识,丧失对自身独特文化的认同感,习惯性的等待“被拯救”不主动争取自由和尊严,认为这种状态是伟大文明衰退后的终极形态。但现在中华文明远不及衰落,更像是精神文明跟不上经济发展导致年轻一代在主体精神和文化创造上的麻木。焦虑抑郁,网络暴力,校园霸凌愈发高频,于此也有一定的关联。

余娜:倬云老先生的《经纬华夏》的书里,有一个词叫做“人间疏离”,其实质就是短期关系。碎片化的感情,人们缺乏深层次情感交流,开始变得陌生,然后很多的冲突对抗,对于道义的淡漠,剩下的只有经济关系和内容关系。现在都市住宅的格局,保护了隐私权,回了家大概连邻居都不认识。而其实我们个体的幸福和稳定,我以为是不是也需要深层次的交流,家人朋友的重要性。我经常去农村,乡亲们质朴的情怀和黄天厚土会给我提供另一种思考的角度,从而指导行为逻辑和价值取向。

白璇:人与人之间越来越多地停留在“短期关系”和“表层互动”上。城市生活的快节奏、住宅格局的封闭性,以及过度依赖经济和内容关系,确实让人际间的情感纽带逐渐稀薄。很多时候,我们可能拥有丰富的信息交流,却缺少真正的心灵沟通。然而,幸福和稳定往往并不单纯来自物质,而是来自于深层次的情感支持。家人、朋友的理解与陪伴,才是抵御孤独、化解压力的重要力量。这也是为什么,在乡村那种真挚、朴实的人情中,我们会感受到一种温暖与安全感——它不复杂,却能直抵人心。

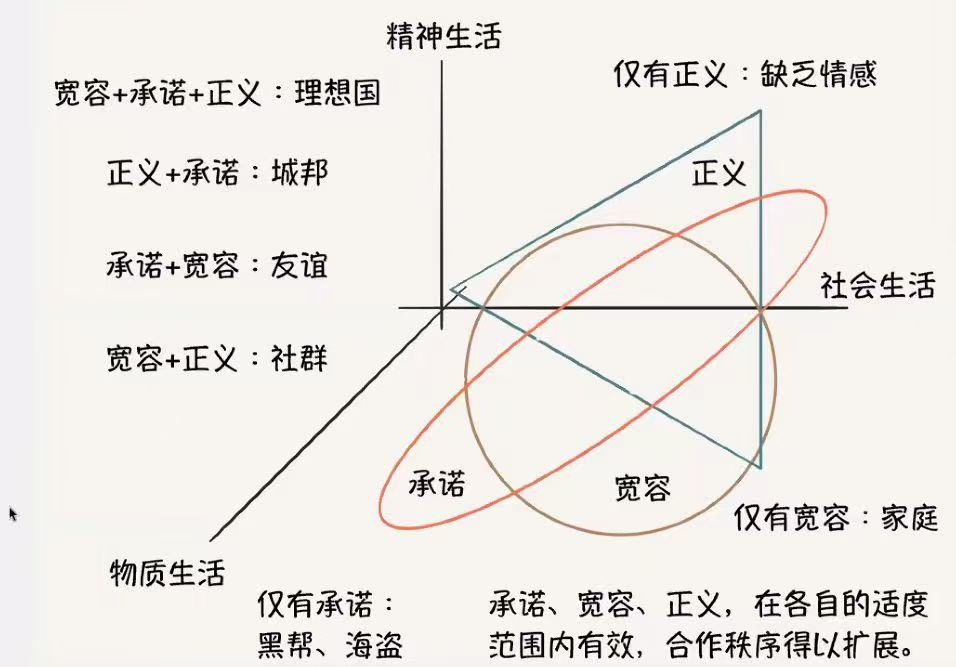

余娜:诚如讨论的核心:企业问题对每一个办企业的人以及每一个加盟企业的人,首先都是人生问题。总体来讲:企业家或者高级管理人员,只有处理好人生的问题,才能真正处理好企业经营的问题。右图可供参考。

李小会:以上是否可以用马斯洛需求层次来解释呢,大家物质生活水平挺好的,都更关注个体的精神生活和价值实现了[笑脸]

白璇: 这个图画的三维感觉,真的很形象。在部队,大家朝夕相处,训练、生活都在一起,彼此之间没有隔阂,更多的是信任和守望相助。那种感情单纯而深厚,像一家人一样,经常和留宿别人家,都比较了解和熟悉。现在生活中无法体会到。尤其是独生子女这代,从小到大习惯了一个人的空间,长大后进入社会,人与人之间的交往又越来越碎片化、短期化,这种孤独感会被进一步放大。很多时候,表面上联系频繁,但缺少那种能无条件依靠的深情。无法体会到大家庭亲兄妹的感情,独特的一代人。

陈晨:我理解问题主要是现在市场经济原则成为主导,人与人之间首先被视为独立的契约主体,关系被“交易化”和“功能化”了,另外就是自我隔离,过分追求厚重的房门后的个人隐私。

这种“以身相隔”导致了疏离与孤独,而中国传统的“以心相待”更是失去了土壤,无法以身相遇,也无法心灵相同通,给自己构建了逻辑围墙。当外界过程不断冲击这个围墙时,个体为了维持内在一致,会产生巨大的认知失调和防御性能量,从而陷入焦虑。

李小会:是的,在市场经济的主导下,大家都在最大限度的创造经济价值,在时间和精力有限的情况下,就只能牺牲社交时间,既然没时间参与“以心相待”的社交,还不如关起门来自己消化,这种现场有可能走向焦虑和抑郁。

汪丁丁:@E24白璇 哈哈哈,你发言让我想到我表哥的妻子,她是军人(可能是一位“师级”卫生兵如果有这类“兵”的话)。

白璇:丁丁老师,确实我从小在部队大院长大的,感觉和现在的社会小区形态变化还是很大,这样的变化导致有部分老人,在适应现在的小区生活有些难度。

汪丁丁:果然呀。是的,日本的老人,这是NHK特别报道的,从老小区拆迁到新的楼群之后,只因孤独就自杀。

白璇: 是的,刚才大家谈到深层情感交流,我深深地可以体会到现在的变化对老人的影响。再加上现在社会上一些利用长期陪伴和感情投入方式,洗劫老人的资产,让老人们更加破防,当走出原来的环境,就会让他们相对恐惧。针对部队老人这部分的问题,一个新兴的旅游企业诞生,只有军人可以参与的旅游公司,且只能是推荐制度,价格不菲。感觉这类似的企业就是使用了信任及私域的逻辑来设置的

秦瑞:丁丁老师,对于这个图有个疑问请教您。

一般而言,我们会有两种分类。

一、物质生活与精神生活;二、按照个人在集体网格中的所处关系,有家庭生活与社会生活。或者家庭生活也可作为社会生活的最小单元。

为什么老师单独把社会生活列为同一个三维空间中的一维呢?我认为社会活动都会同时产生物质生活和精神生活。只是产生的精神生活有一流的,二流的,三流的,甚至不入流的。@汪丁丁

汪丁丁:我很喜欢秦瑞发言里这种批判性思考的精神。是呀,我在二十多年前写过一套两卷本的“制度分析基础”,其中的上卷,综述了康德、韦伯、迈克尔·曼,以及其它西方思想家使用的三维理解框架,最后将它们整理为我的这个三维理解框架。钱穆对人性有很深切的感受,他说过,每一个人都有“群性”与“个性”。钱穆这一感受,与康德和韦伯的感受一致,群性,就是这里的“社会生活”维度。当然,在物质生活和社会生活之外,还应有“精神生活”这一维度。在探讨任何观念或事件或故事或人生的时候,都有这样三个维度。人文学者容易偏重于精神生活与社会生活,而容易忽略物质生活。自然科学家容易偏重于物质生活与社会生活,而容易忽略精神生活。社会科学家最容易局限于社会生活维度,从而忽略精神与物质。

张杰:情感与关系:仅有正义会缺乏情感,在人际交往中,如果只强调规则和公平,而缺乏情感上的理解和包容,关系会显得冰冷生硬。比如在工作团队中,若只注重绩效评判的公正性,而不关心成员的感受和需求,团队凝聚力会受到影响。 仅有宽容的家庭,虽然充满爱和包容,但如果缺乏一定的规则和界限,可能会导致孩子缺乏责任感等问题。而仅有承诺(类似黑帮、海盗的行事风格 ),会让人觉得缺乏情感的温暖和正义的约束,在个体关系中表现为只看重利益承诺,而不顾及道德和情感。

黄霁:“你怎样信仰,就会怎样生活。”关起门消化如果是被动的、无奈的,那么走向焦虑是大概率了;如果是真正“接纳”的,一定是主动的、接近客观的、“以道接纳”的,“用识接纳”不是接纳。“重要性感受”一词被用的很泛滥,不真正在地狱门口走一遭,如何能涌现?丁丁老师的一个抽象角度的表达:生命对于强烈互补属性,或强烈互替属性的感受是为“重要性感受”。就此,可以明白,语言表达的极致也只能这样了,定义仅是定义,要理解,必须“依了义不依不了义”。以上角度,供讨论。

于是,老师提到的“深层情感交流”是什么,如何确定界桩?包含什么?询问过许多往届同学,回答特别呼应三重转型期的社会特征,其中,远离深层情感表达的状态之一是:“好像既不痛苦,也不快乐;”[拥抱][合十]

李小会:谢谢师兄,这个解释很到位,高[强][强][强]

白璇:所以良友难得,知己更难得。

余娜:同感[爱心]

王斐:当人的情感世界里更多的是既不痛苦也不快乐时,感觉剩余更多的是麻木,无所谓,无兴趣,随便吧,是一种清冷感。所以人与人之间深层次的链接在目前社会下何其难。

黄霁:(回应王斐)梁漱溟所言“想有自己做主的思想与见解”。有种粗漏的束缚同样极大影响“深层情感交流”,就是世俗面子,因为“想象中的面子或人设”可以在不经意间决定一个人身、语、意识的各类行为,于是,每个时刻,动态不确定的“外境”可以决定他或她成为谁。转型期中,甚重。

白璇:@助教-黄霁 如果一个人的“面子”观念完全来源于自我认同而非外界期待,那么这种“世俗面子”仍然会限制深层情感交流吗?

王斐:在现在价值多元且变动不居的时代,人如何能够保持内在思想的独立和人格的独立才是根源,我们要觉醒觉察不能为了所谓的面子而活,被操控,要有内心的勇气接纳自己的不完美,有本书叫《被讨厌的勇气》,要基于真实的情感和想法去表达。逐渐从“外界觉得我好不好”转向“我自己觉得对不对、值不值、喜不喜欢”,构建属于自己的价值评判体系,从而主动打开心门与他人去建立链接。

黄霁:@E24白璇 心不随境转,可以建立在了知心的属性与功能上,开始走向自主;老师今日提出“人心”,太值得关注。

唐中立:今天老师聊的话题是:人心与人生,这个话题不禁让我想起了自己过去写的两篇文章。一篇是16年前在自己大学毕业第四个年头遭遇一次情感挫折时自己跟自己的一次对话;另一篇是2年前写给部门年轻人的一封信。

虽然都是特别个人的内心感悟记录,不适合发到群里;但还是想把一个真实的个体,在过去中国二十年快速发展的社会变化中,内心的挣扎与成长,作为一个普通个体的“人心与人生”小点滴注脚分享出来。

如有不妥,请老师、同学们多多包涵!

文章《人生的岔道口》/文章《给年轻人的一封信》

王斐: @唐中立Julio [强]谢谢分享给我们,那个独一无二的你所经历的故事。

白璇: @唐中立Julio 可以感受到唐总在美的18年的经历,感叹你的坚持和信念。人生百态,不同的十字路口,又是不同的境遇,勇气和执着真的可能是最有用的,人也会经历这些,就成长起来了[玫瑰]

李小会:三重转型期的中华好男儿[强][强][强]@唐中立Julio

冯静静:(回应丁丁老师关于意识及此,人心便不会因身隔而隔离)丁丁老师的话,让我想到了量子纠缠,量子纠缠,两个纠缠的粒子无法被单独描述,它们的身份和属性融为一个整体的关联过程。这种关联才是首要的,个体粒子是次要的。因此我想到了最基本的层面上,万物可能是相互关联、不可分割的一个整体。它可能打破了我们之前认知里的关于“物体是独立的、局域的”的直觉。

量子纠缠会和心灵感应有关联吗?但目前没有找到相应的实验依据。

汪丁丁:冯静静提问及时。量子纠缠的故事,我在2011年《行为经济学讲义》里写过,那时,这个故事刚开始传播,我介绍了那篇文献,但语气里透着不信任感。十年之后,中科大潘建伟校长居然以“量子纠缠”名世,让我大跌眼镜。不过,我心态继续开放,等待彭罗斯(2020年诺贝尔物理学奖)推测的,在细胞里的那些“微管”(直径2纳米)里发现“意识”。他虽然九十岁了,但视频里,他仍很关注那些“微管”。鉴于我以往就非常尊重他的见解,我于是也始终关注细胞学里的微管研究。你是分子生物学家,也应关注。

@冯静静 此外,我从“基因网络”的视角补充说明CRISPR的效果:其实,科学家们很担心基因剪刀的编辑会引发DNA其它部分的改变。现在遗传学家承认基因很少单独决定蛋白质,而且在DNA复制或修补任何基因时,尼克·莱恩的描述,或他的感受是,几乎就是无数偶然相遇的一束一束的过程,从中涌现了我们观察到的细胞内部活动的秩序。具体的机制,他和他的团队还没有想清楚。

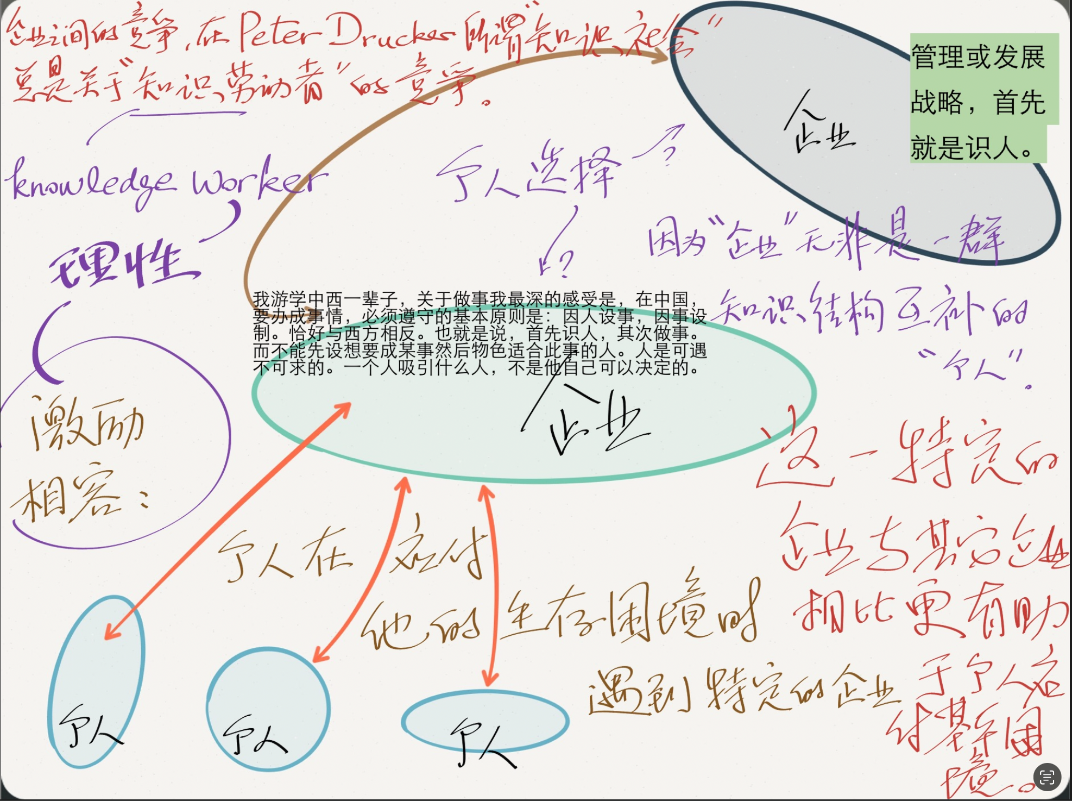

我私下询问黄霁和连莲,这个唐中立,不晓得他做什么工作,有这样多的时间思考问题,而且,他在公司里似乎虚度光阴,不如创建智库之类的机构。

我觉着现在可以返回杨昕整理的纪要8月16日的标题:企业究竟是什么?

我扩展了的“企业”定义:企业是这样一群人的组织,他们各自根据市场价格,争取自身资源价值的最大化。并且,每一个人都可自由加盟或自由退出这一组织,如果他预期组织的发展路径太远地偏离了他的资源价值最大化发展路径。

唐中立:丁丁老师见笑了!我二十年如一日,在公司做“牛马”...[呲牙]

汪丁丁:然后我发布下面这幅示意图,这是我以前为黄霁他们班“湖畔阁丁丁讲堂”绘制的。我认为这才是当代社会“企业的本质”。

其实,这是借鉴了“阿罗-德布鲁”的一般均衡模型,该模型发表之后,阿罗不很满意,又与剑桥经济系当时的掌门人 Frank Hahn,两人合著了一本书《一般竞争理论》,那时,我读了他们的这本书,顿悟。

夏泽君:我个人理解:企业问题的本质是人生问题,管理的核心是“人”与“心”。在创业初期就是先识别、吸引和凝聚有共同价值观和能力的“对的人”然后基于这群人的特点和优势共同去开创“事业”,在发展事业的过程中逐步形成独特的制度和文化。这是一种从心性出发、由人到事的逻辑。

竞争的层次:从“手”到“脑”再到“心”。“心”的竞争是更高维度竞争。这就是我们平常设计一个空间需要考虑人在空间决定人的行为,行为决定习惯,习惯决定性格,性格会改变命运。

“相爱”其实不是指私人情感,而在企业理解为基于共同价值观、相互信任、彼此成就的深度连接。这是一种高级的“宽容”与“承诺”的结合就好比公司与客户、公司员工之间的紧密协作。

我在设计企业对于宽容有更多感悟,允许团队试错,才能激发创新,最终可能在激烈的竞争市场脱颖而出。[抱拳][抱拳][抱拳]

汪丁丁:泽君的发言也像是没有读完杨昕的纪要。(夏泽君:读了一部分[抱拳])是,我觉着你的发言,有独特的见解。

泽君呀,你写了:我在设计企业对于宽容有更多感悟。这让我有两个推测,1)你正在设计一家企业,2)你在一家“设计”企业工作。如果是一家“设计”公司,那很符合常识,创意的涌现,要求两个前提:1)不能完全没有焦虑感,2)不能太焦虑。

看到了,泽君的公司还是北京的,建筑设计顾问公司。

夏泽君:感谢汪老师解惑[抱拳]我在北京我是一名设计师也是一名设计公司的持续创业者。

余娜:(转发微信读书丁丁老师几本书)同学们,丁丁老师以上六本著作中其中五本电子书籍已分享群里,另外一本学校之前已发,同时也发了《演化与创新--再谈转型期中国社会的伦理学原理》。大家有时间可以阅读。[咖啡]

白天一般工作很忙,晚上回家学习大家精彩的发言,获益良多。向老师和同学们学习![咖啡]

8月28日周四 孙晓丹的“人心与人生”分享 人类科技演化图示

孙晓丹6:24:5年前刚创业的时候,因天降馅饼,且我正好嘴大且仰着头不会顾及面子地接着,敢于细分,称自己是永安里小高盛,成为了行业里一匹黑马。经纬创投的张颖找到我,问了我很多问题,最后他说你有什么问题问我吗?我说你是怎么把企业做大的,我需要注意些什么?他说企业做得做大需要越冷血。作为感情充沛的人当晚喝了点酒后,写了篇文章驳斥冷血论,并宣言《在薄情的世界里深情地活着》。后面疫情期间金融行业从业者无法线下与人交流,加上金融泡沫刺破急转直下,医疗行业反腐集采,各种不利声音放大了人性,妖魔鬼怪光怪陆离,我当时非常非常痛苦,于是告诉自己要“无情破全句”,既不痛苦也不快乐。后面完成了自身的突破,一是朋友喝酒时的无意点拨,二是来国发院后同学的交流。金融行业人才难得,人才易失,同学教会了我来揉面的方法处理和这些人才的关系,正义和承诺多了,就兑点水,水多了再加点面。现在的状态是非常快乐且有松弛感,不会拒绝任何一滴水的的流入,也不会惋惜任何一滴水的蒸发。之前总以非对错论短长,不以缘起缘灭看人生。所以从感情充沛,到无情破全局,再回到感情充沛。有种看山是山,看水是水。看山不是山,看水不是水。再到看山还是山,看水还是水的觉识。两篇小文,第一篇是刚创业驳斥冷血论的。第二篇是进入冷血时期的,也是我们人员动荡不安的时候。第三篇的心境还在整理中。老师同学们多指导[抱拳]

发布个人8月8日笔记 《李渔》 ,个人笔记《怀念母亲》

汪丁丁:难道一见的好文(李渔篇),谁知这篇(怀念母亲)更好!

永安里,那里有我少年时的许多回忆。不过,我最近几十年没有去过那里。你居然是13家公司的法人代表,这个胆量,撑破天呀。

(孙晓丹回应:数量取胜,质量堪忧[裂开])

今晨我还在写给唐中立的私信里感慨中国的地名蕴涵的信息量远超中国的人名。

吴扬:@孙小胆儿 牛逼[强][强][强]金融业的女王朔。共鸣与感触[拥抱][拥抱][拥抱]

(创业)这段话,我反复阅读了5次,可做自省与互免的座右铭。也再一次帮助到我去理解与思考汪老师前几日的哲建“破我执”!

互勉!

白璇:@孙小胆儿 文字那些细腻的感受,让人跟着心里泛起软意。感谢分享你的故事,和你一起成长[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

心中涌起无限的感慨,感谢丁丁老师的课程群,让我们敞开心扉分享自己的故事和随笔,中立的人生路口的感悟,再到晓丹的金融行业感受,对家人感受,激发起来大家的分享欲望,正是这个分享的欲望,才是我们深层情感交流的敲门砖。现在社会里大家都不愿分享自己的故事,总会或多或少有反噬到自己的情况,可能这个也是影响人心的重要原因。

大家的分享很触动我,不知道是不是年纪大了,还是最近行动不方便,总有点感悟想写出来,看了大家在群里认真的分享感受,我也准备写起来自己的故事,动起来。

大家的故事都好精彩,感谢大家的分享,真的触碰到点亮到我自己,感谢大家[爱心][爱心][爱心]

孙琳琳:晓丹关键是毛笔写的力透纸背,体育(射击、攀岩等等)也拔得头筹。全能型女战士!

唐中立:难得一见的好文章!这一篇(《怀念母亲》)更好!@孙小胆儿 真性情、真才华、真勇敢![强][强][强]

李小会:一早起来就看到这么精彩的故事,反复读了几遍,谢谢晓丹分享[强][强][强]@孙小胆儿

冯静静:@孙小胆儿 勇敢的创业者,有温度,有才情[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

袁景琳:发自内心的共鸣[强][强][强][强][强][强](李渔文)

最真实的呀[强][强][强][强][强][强]孙大胆(怀念母亲)

余鹿君:好字,好文,好才。三好学生[玫瑰][强]

刘丹: 好文,太有才了,进了本群,我只得感概自己学识太浅薄了,2024年9月进了宝山却未得宝归,只怪自己,不立什么flag了,默默心里使力向各位老师、同学学习。

夏泽君:@孙小胆儿 晓丹 真性情、真才华、真勇敢!

值得我们学习[强][强][强][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

李丹: @孙小胆儿 奈何洒家没文化,一句牛x走天下[强][强][强][偷笑][偷笑]

王斐:@孙小胆儿 一篇胜一篇,读了你的文章,旁观着你的心路历程,你生命的感悟,情感的体验,以及对理想的追求,深深地触动着我,这样深刻的灵魂有缘相识,是多美好的事情。真情、真才、真人生[强][玫瑰][拥抱]

张海侠:@孙小胆儿 勇敢的创业者,看了文章强烈的共鸣,才华横溢的创业者[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

汪丁丁:Ten Principles of Good design. According to Dieter Rams, "good design":(1) is innovative – The possibilities for progression are not, by any means, exhausted. Technological development is always offering new opportunities for original designs. But imaginative design always develops in tandem with improving technology, and can never be an end in itself. (2) makes a product useful – A product is bought to be used. It has to satisfy not only functional, but also psychological and aesthetic criteria. Good design emphasizes the usefulness of a product whilst disregarding anything that could detract from it. (3) is aesthetic – The aesthetic quality of a product is integral to its usefulness because products are used every day and have an effect on people and their well-being. Only well-executed objects can be beautiful. (4) makes a product understandable – It clarifies the product’s structure. Better still, it can make the product clearly express its function by making use of the user's intuition. At best, it is self-explanatory. (5) is unobtrusive – Products fulfilling a purpose are like tools. They are neither decorative objects nor works of art. Their design should therefore be both neutral and restrained, to leave room for the user's self-expression. (6) is honest – It does not make a product appear more innovative, powerful or valuable than it really is. It does not attempt to manipulate the consumer with promises that cannot be kept. (7) is long-lasting – It avoids being fashionable and therefore never appears antiquated. Unlike fashionable design, it lasts many years – even in today's throwaway society. (8) is thorough down to the last detail – Nothing must be arbitrary or left to chance. Care and accuracy in the design process show respect towards the consumer. (9) is environmentally friendly – Design makes an important contribution to the preservation of the environment. It conserves resources and minimizes physical and visual pollution throughout the lifecycle of the product. (10) is as little design as possible – Less, but better. Simple as possible but not simpler. Good design elevates the essential functions of a product.

我贴在这里:优秀设计的十项原则。根据迪特尔·拉姆斯的说法,“好设计”:(1)是创新的——无论如何,进步的可能性都没有用尽。技术的发展总是为原创设计提供新的机会。但富有想象力的设计总是与技术进步同步发展,它本身永远不可能成为目的。(2)使产品有用——购买产品是为了使用。它不仅要满足功能性标准,还要满足心理和审美标准。好的设计强调产品的有用性,同时忽略任何可能影响它的因素。(3)是美学性的——产品的美学品质是其有用性不可或缺的一部分,因为产品每天都在使用,并对人们及其福祉产生影响。只有执行良好的对象才能美丽。(4)使产品易于理解——它澄清了产品的结构。更好的是,它可以利用用户的直觉,使产品清晰地表达其功能。充其量,这是不言自明的。(5)不引人注目——实现目的的产品就像工具。它们既不是装饰品,也不是艺术品。因此,它们的设计应该既中立又克制,为用户的自我表达留出空间。(6)是诚实的——它不会使产品看起来比实际更具创新性、强大或有价值。它不会试图用无法兑现的承诺来操纵消费者。(7)是持久的——它避免过时,因此永远不会显得过时。与时尚设计不同,它可以持续很多年——即使在当今的垃圾社会。(8) 要彻底到最后的细节——任何事情都不能随意或随机。设计过程中的谨慎和准确体现了对消费者的尊重。(9)是环保的——设计对保护环境做出了重要贡献。它节省了资源,并最大限度地减少了产品在整个生命周期中的物理和视觉污染。(10)是尽可能少的设计——少,但更好。尽可能简单但不能更简单。好的设计提升了产品的基本功能。

@夏泽君 请泽君帮忙,我希望听你对这位对苹果公司总设计师艾维影响最大的德国设计师关于“好的设计”的十大原则:

等待@夏泽君 答复的同时,我请诸友研究人类科技演化的图示,这幅图也许是引用率最高的,由诺贝尔经济学家福格尔(因经济史研究获奖)绘制于1999年。

这张图的寓意很丰富而且深远,请诸友看清每一项科技进展发生的时段,并思考最陡峭的演化曲线最上方的几项进展对未来几十年的可能意义(库兹韦尔据此提出了他的“加速的加速原理”)。

夏泽君:1、关于创新。创新是科技、设计等诸多行业得以向前发展的动力,但创新设计的同时,应该基于科技技术改进提供支持,而并非为了设计创新本身而创新,脱离了服务本体。

2、关于实用。

设计是功能与美学的协调统一,工业设计产品,相对而言注重功能是基本,但追求卓越的产品同时需要满足实用与美学的统一,物质与精神的统一。

3、关于美感。

就像捷豹的slogan一样——动力成就美学。好的设计产品是——设计成就美学,通过设计的统筹,把产品的美学品质做合理的设计、管理,但不是堆砌。

4、关于易懂。产品易懂能更好的易用,需要对产品的结构、UI等逻辑明晰,这是一种对核心的极致打磨。

5、关于克制。这像传统中国美学的“留白”,道家“无之以为用”“无用之用”,佛家的“应无所住而生其心”。他高度的服务于目标本身,不多附加。因为设计师拥有很多的美学素养以及设计技术,但是好的设计的确不只是美学、技术的堆砌。

6、关于诚实。实事求是是明晰自身不足,忠于用户的基石。

7、耐久的。经典的永恒的,对于产品设计而言,这不仅是质量的耐久,也是设计的耐久,这是更大的挑战,需要有对未来的前瞻。

8、关于细致。精益求精的“工匠精神”,卓越设计卓越产品的特质。

9、关于环保。这是一个伟大的考量,是高纬度的坚守,因为真正的环保是全生命周期的。

10、关于极简。少即是多,是德国现代主义建筑大师——密斯·凡德罗提出的现代主义设计的核心理念之一。这让设计更专注于最为核心的内容本身,摈弃过多切无用的装饰。一点陋见,请汪老师指正[抱拳]!

余娜:丁丁老师今天发布的“人类科技演化的图示”非常有意义,对于白天高强度工作,晚上学习的人来说简直如同从“新闻联播”的工作状态切换到了妙趣横生的“科技频道”。

在看清每一项科技进展发生的时段后,思考最陡峭的演化曲线最上方的几项进展对未来几十年的可能意义。我的体会如下:

首先,就这幅图展示而言,是人类历史上重大科技与社会发展的时间轴,并配合人口增长曲线。从图中内容来看,最陡峭的人口增长曲线大致对应工业革命以来的时期,尤其是20世纪以后。图表中列出的多项关键进展集中在这一时段,包括:

1. 核能(Nuclear Energy)

2. DNA发现(Discovery of DNA)

3. 青霉素(Penicillin)

4. 电气化(Electrification)

5. 微生物理论Germ theory

6. 高速计算机(High-Speed Computers)

7. 登月计划(Man on Moon)

8. 基因组计划(Genome Project)

这些部分对未来几十年的可能意义:

1. 基因组计划 & DNA发现

一是个性化医疗将大幅发展,基因编辑(如CRISPR)有望治愈遗传性疾病。

二是农业基因改造可应对粮食危机,增强作物抗逆性。

三是伦理与社会挑战:基因隐私、人类增强技术可能引发道德争议。

2. 核能

一是清洁能源转型的关键,助力碳中和目标。

二是核聚变技术若突破,将带来近乎无限的能源。

三是核废料与安全仍是待解难题。

3.青霉素与微生物理论

一是抗生素耐药性将成为重大公共卫生问题,需开发新型抗菌策略。

二是基于微生物学理论,未来可能应对更复杂的病原体。

4. 高速计算机与人工智能

一是人工智能驱动的研究加速科学发现。

二是自动化与就业结构变革,需重新思考教育与社会保障体系。

三是量子计算可能在本世纪中叶带来突破性影响。

5. 电气化与能源基础设施

一是智能电网 + 可再生能源成为主流,推动能源去中心化。

二是电动汽车与储能技术普及,减少化石燃料依赖。

6.登月与太空技术

一是太空经济兴起:月球基地、小行星采矿、太空制造等。

二是深空探索为人类多星球生存做准备(如火星任务)。

整体感受:

一是技术加速迭代:上述进展相互作用,形成“技术共生效应”。

二是人口与资源压力:陡峭人口曲线提示资源分配、老龄化、城市化等挑战仍需科技应对。

三是伦理与治理需求:技术越强大,越需全球协作与伦理框架。

综上所述,最陡峭曲线上的科技进展标志着人类进入指数级技术增长时代。未来几十年,或许将在推动医疗、能源、计算、太空四大领域的根本性变革,但同时要求社会在伦理、公平和可持续性上做出响应。

请丁丁老师批评指正!

汪丁丁:哈哈哈,余娜用功。建议你阅读我在朋友圈推荐的一本书“immortality”,那里介绍了库兹韦尔的“加速的加速”原理,他也是看着这条曲线,提出了那一原理。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号