8月15日周五 价值排序、公司理财的基本问题、案例教学、管理学讨论

汪丁丁:

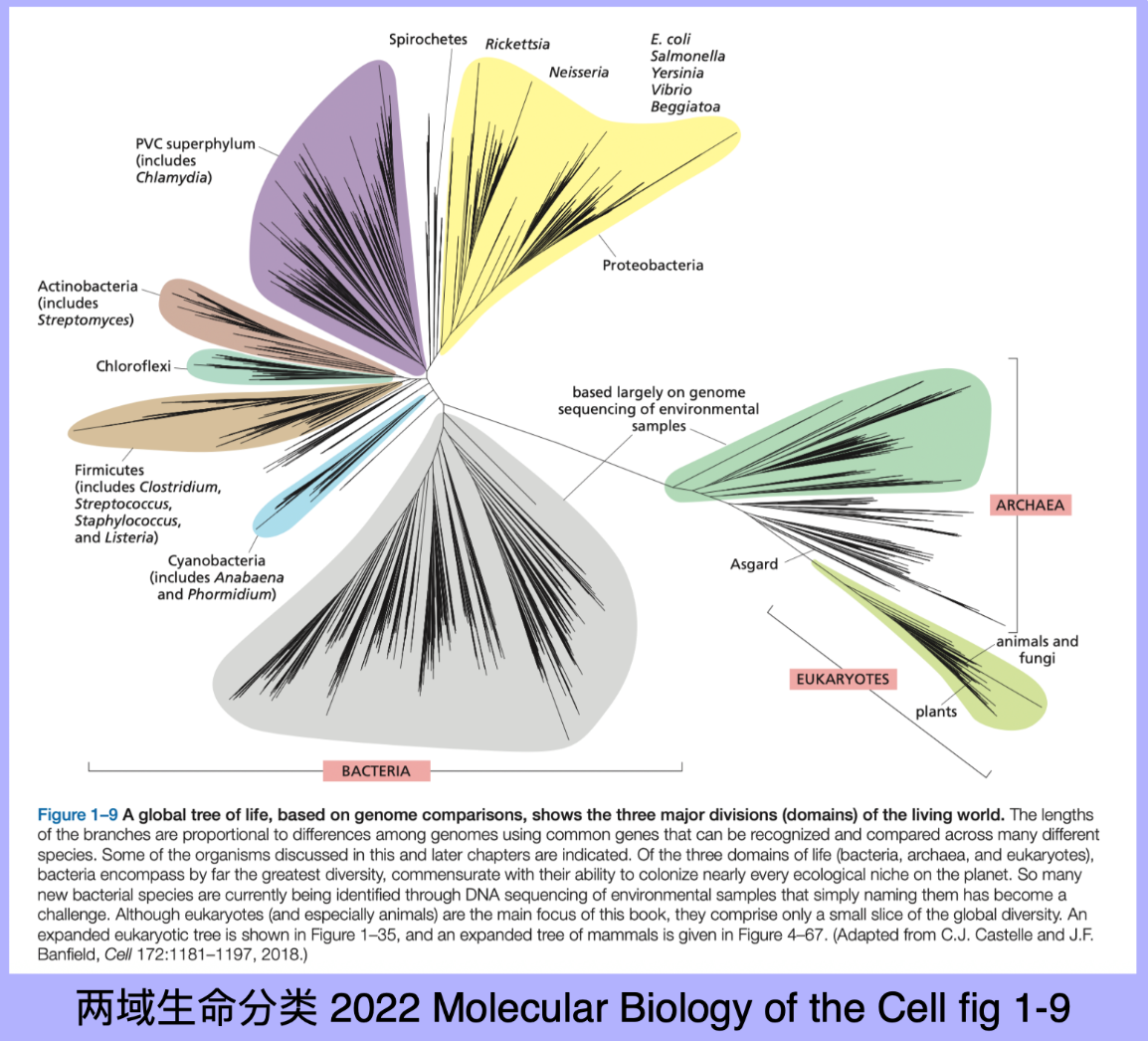

凡“价值”,必定有“偏好”,而且在我讲解的经济学里,偏好,就是“主观价值排序”。只在我讲解的政治经济学里,才有“社会偏好”。你们是企业管理者,昨天我讲过,“企业”是一种组织。在我的理论框架里,在讨论“企业行为”之前,必须讨论更普适的“组织行为”,而在讨论组织行为之前,必须定义“组织”(organization)。这个单词,也是生命现象学的核心观念,起源于古代希腊单词“organosis”,后者源于更古老的前印欧语词根“Werg-”(工作)。2021年以来,生物学界确立了“两域七界”分类法,取代了1990年代确立的三域五界分类法。两域:古细菌域与古菌域(由此域发生了真核生物界)。

至此,也就是说,至今,“病毒”仍被主流生物学排除在“生命”之外。当然,我认同尼克·莱恩的观点:病毒应被视为生命,只不过,间歇期有时很漫长。

最原始的生命,于是有两类:古细菌和古菌。在真核生物发生之前,古细菌和古菌都是原核生物(虽然尼克·莱恩提供了一些尚未获得主流承认的反例)。“原核”就是没有“细胞核”的意思,这一点,从它们的英文名称一目了然:原核细胞prokaryote,相当于前缀“pro-”(意思是“前体”)带了一个主词“karyote”(核),而真核细胞eukaryote,前缀“eu-”的意思是“真”。

这些原初的生命,也是“组织”的原初形态。因为,它们“工作”,它们有自己的半透膜(边界),通过这样的边界,它们与外界(环境)交换下列三类生命资源:能量、信息、物质。在边界之内,如果资源充裕,它们再生产自身(繁衍)。如果资源匮乏,它们可以收缩边界并向外输出多余的生命物质,甚至“冬眠”(减弱生命活动)。企业之为组织,也有与此类似的工作。请同学们自己想象。

真遗憾,如果E24听课同学既是“数学小白”又是“生物学小白”,我就只能讲授哲学,关于生命和企业的哲学。那将是灾难性的课程,因为哲学只不过是思想,无从考核并记录分数呀。今天上午,我可以再补充写几段文字。

现在我们有了最普适的“组织”观念,它的原初的从而最普遍存在的形态,是一切生命的始祖:古细菌、古菌。组织的最普适行为,在上面的描述中可见,是“交换”与“再生产”。

余娜的笔记在这里需要关键性的补充:交换的目的是提升自己资源的价值排序。这里,古细菌或任何组织,都有自己的主观感受到的重要性排序。例如,真核细胞的行为,可观测到的,重要性排序最高的显然是“细胞核”,回到《收益递增》图2-11,细胞核就是真核细胞轻易不拿来交换的那一类,最重要的那一类。至今,基因工程学仍在努力探究躲藏在细胞核里的染色体的“组蛋白”的尾巴的秘密(“基因魔剪”获得2020年诺奖)。

任何交换,参与交换的行为主体的动机,在我的“广义的经济学”视角下,必须:旨在提升用来交换的那些资源在重要性排序里的位置。如果你付出X但换来的Y,其排序低于X,你的行为就不是理性的。哪怕是古细菌或古菌,这样的不理性的行为,迟早要被自然选择的力量淘汰,无法繁衍后代。

现在可以返回我最初写在这里的“成本”定义:在可选方案的集合A上,有一个偏好,根据这一偏好,行为主体从A的全部元素里选择价值最高的,记为“Y”,而它愿意为这一选择支付的代价,就是它的偏好里价值排序仅次于Y的,记为“X”。

今天我讲课到此为止。我继续期待同学们参与讨论。提前两个多月建立课程微信群,主旨就是通过咱们在这里的聊天,相互熟悉思路和兴趣。

冯静静:丁丁老师的讲课信息量大,给我们打开脑洞,每句话都值得好好思考半天。若主体实际选择Y而非X,表明Y的感知价值 ≥ X的价值(即支付代价)。 在资源约束下,主体的决策依据是偏好排序的边际比较(Y vs X)。

汪丁丁:我观察了几天,觉着冯静静似乎熟悉经济学知识。表扬!因为,关于“边际比较”,我必须引入更抽象的观念拓扑建构。

余娜:丁丁老师在前序讲课内容中多次提到“拓扑”。“拓扑”是数学分支,属于几何学的范畴。我整理了一份关于“拓扑学”的知识简介。同学们有空可以看看。[咖啡]

汪丁丁:感谢余娜发布的拓扑学导读,应当对同学们有帮助,尤其是“拓扑”的定义。

余娜:丁丁老师每日在线授课,并和我们互动沟通,异常辛苦。更幸运和可贵的是“不吝赐教”的开放状态,使学生想起孔子“自行束脩以上,吾未尝无诲焉”的教育家胸襟。学生当务实求真,孜孜以求,力争学有所成![爱心]

连莲:发送《基本问题》by 汪丁丁

https://wangdingding.blog.caixin.com/archives/233617

应当记住怀特海的命题:有限存在者的重要性感受,由于获得了表达而通向永恒。

汪丁丁:简单解释冯静静说的“边际”比较:假设你的唯一资源,是三个苹果。那么,你在参与交换之前,可选方案集A是:{“三个苹果”、“两个苹果”(出现三次)、“一个苹果”(出现三次)、“空集”},总共有八个元素,或2的3次方个元素。一般而言,如果资源集包含N个元素,那么,为参与交换而形成的可选方案集的元素个数就是2的N次方。

冯静静:从业分子遗传学的检测,补充一点专业共同探讨[抱拳][抱拳] :

“基因魔剪”指的是CRISPR-Cas9基因编辑技术,该技术获得了2020年诺贝尔化学奖。CRISPR-Cas9允许科学家精确地编辑DNA序列,这在基因工程和医学上有广泛应用。然而,组蛋白尾巴的秘密可能指的是如何通过修饰组蛋白来调控基因的表达,这与CRISPR直接编辑DNA是不同的领域。因此,这里可能需要区分基因编辑和表观遗传调控

组蛋白修饰与基因调控:组蛋白尾巴的修饰是基因表达调控的重要机制,与直接的基因编辑(如CRISPR)不同。补充这一点可以更全面地理解基因层面的“交换”或“调控”。

资源交换的深层逻辑在于:生物体通过保留高价值资源(如细胞核)确保生存基础,同时通过可控的交换或调控(如组蛋白修饰)实现适应性与创新。这一机制与经济学中的资源优化分配具有深刻的类比性。

汪丁丁:啊哈。我真很感谢冯静静的专业补充!原来你们当中有分子生物学家。冯静静地这一评论,正确到无法修订。

下面是豆包的答复:基因编辑**不直接涉及**组蛋白尾巴的激活,但在部分场景下,组蛋白尾巴的修饰状态会通过影响基因编辑效率,与基因编辑过程产生间接关联。组蛋白尾巴的激活(如乙酰化修饰)本质是**表观遗传调控**,作用是改变染色质紧密程度(让染色质松散),从而促进转录因子或DNA结合蛋白与DNA接触;而基因编辑(如CRISPR-Cas9技术)的核心是对**DNA序列本身进行精准切割、插入或替换**,其直接靶点是特定DNA序列,而非组蛋白。二者的间接关联主要体现在“染色质开放性”对基因编辑效率的影响:- 当目标基因区域的组蛋白尾巴处于“激活状态”(如H3K27ac修饰)时,染色质更松散,Cas9等编辑工具更容易结合到目标DNA上,基因编辑效率会提升;- 若目标区域组蛋白尾巴处于“抑制状态”(如H3K9me3修饰),染色质紧密,会阻碍编辑工具与DNA的结合,降低编辑效率。

阿里“夸克”解读汪丁丁的“观念拓扑”-汪丁丁的财新博客-财新网

请问E24这个周末有哪些课程?

公司金融学是管理学的核心课程。

我去年为DPS讲解“观念与创新”时,特意为他们概括了管理学的全部课程:从愿景到产品的全过程的理性化努力。

那么,我请同学们说说:公司金融学的基本问题是什么?

其实与古细菌的决策差不多:将现有的资源转换为价值更高的资源,然后将这些价值更高的资源用于再生产和分配。投融资的本质:环境的各种属性怎样才可结合自身的资源优势。

朱振林:企业如何在投资决策、融资决策和收益分配决策中权衡风险与回报,以实现价值的最大化。[偷笑]

企业的投资决策像生物的生长与发育,融资决策像生物获取养分与能量,收益分配决策则像能量在维持生命与繁殖之间的分配三者共同作用,决定了企业能否在竞争环境中持续生存与进化,实现价值最大化。跟着汪老师的思路走。

汪丁丁:哈哈哈。我的思路是,希望你们这些高管学员,千万不要被管理学课程的技术细节牵着鼻子走,那可就失去你们的竞争优势了。我办跨学科教育十年,基地就是东北财经大学,我深知,各院系的学生们,心无旁骛,整天在那里研读会计学之类的芝麻,而EMBA整天思考的不是芝麻而是西瓜。东财的老校长常与我调侃:会计学,捡了芝麻丢了西瓜。管理学的每一课程,如果你们纠缠在细节里,何尝不是捡了芝麻丢了西瓜?

管理学的全部知识,都可概括为我上面写的那一命题:从愿景到产品的全过程的理性化努力。

乔布斯这样的企业家,原本就不认为“理性化努力”值得他追求,于是有苹果产品奇迹。他坚持自己的重要性感受, 这就是企业家的品质。

但是毕竟EMBA是管理学项目,而且企业家不可能在商学院培养。

朱振林:那就是说,管理学就是教你如何用系统方法,把想法变成可交付的成果。

关心的不是你想做什么,而是怎样高效、可控、可持续地做到。

汪丁丁:振林果然聪慧!

余娜:除了专业,我们期待老师更多活泼的共性话题,比如杨老师说的:美食。[愉快]

汪丁丁:也对,咱们都会“吃饭”,也都有“美食”体验。我以前写了不少美食经济学的文章。美食之“美”,应是个性化的。一个行为主体,在给定的时空点,它的生命如何才可强化它自己的生命?

如果“食”不能帮助生命强化生命,那么,我认为,此“食”不美。衣食住行,其余三类都不如“食”这样私己。

我之所以不喜欢“大众点评”,因为大众追捧的美食,很难有“个性”,所以,对任何一个人都不应成为美食。

只有董顺翔的思路符合我的美食定义:他说,西餐追求千人一面,而中餐必须千人千面。你们看看,董顺翔说了这样一个美食命题。西餐追求的其实是管理,否则不会千人一面。中餐追求的其实是“私”菜,千人千面。

黄霁:[强][强]振林兄的阐述直指“管理学”在发展中的自我矛盾性。管理学本身作为单独学科,个人感觉有点牵强。[偷笑]

汪丁丁:Max Boisot 在1980年代中期由中国总理邀请,到大连开办了中国管理学的“黄埔一期”。我记得老友李剑阁当时也是黄埔一期的学员。Boisot多年前就辞世了,不过,他写了一篇文章探讨管理者与企业家的异同。大致而言,企业家的职能是创新并为此承担风险(不确定性),而管理者的职能是守成并为此而努力降低企业内外部的不确定性。那篇论文当然符合经济学家一贯的思路,不过,现在是VUCA时代,管理者也不得不承担很大的风险或不确定性,从而在这一意义上,他们也不得不在很大程度上扮演企业家的角色。黄霁的感慨,是有道理的。西方的管理学院,最近十年徘徊前行,不知是否应抛弃哈佛的“案例”教学法。但抛弃了案例教学,管理学还剩下什么呢?斯坦福大学的思路就是鼓励学生们直接参加创新活动,可是管理学的理论呢?

余鹿君:企业家是祛魅,而管理学有复魅嫌疑。[憨笑]

汪丁丁:可惜管理学家马上就要下岗了。这是最近几份英文管理学期刊的主题之一。

张鹏: 不知道未来人工智能能不能理解和给出“少许”的具体操作方案[捂脸]

(引用朱振林的评论:谜一般的少许(西餐制作标准化,中餐制作加。。少许,---少许))

汪丁丁:当然可以了。现在就做得不错呢。

张鹏:供汪老师和各位老师同学参考的是,法学院的教育很长一段时间意图于引入案例教学,用类似案例的类似判决解读当下新遇到的案件,给出该案件的解决方案;这种方式后来得到了比较强烈的批判,目前多改为采用“归纳+演绎”的路径,也就是先要将以往的案例综述形成制度逻辑,然后将制度逻辑用到新的案件中,而不是仅仅将新的案件与原有的案件进行直接比对照抄。不知道对管理学研究案例有没有参考的价值。

从与法学专业的比较的角度而言,特别羡慕经济学这个学科的是对基本概念的共识,不同学派的经济学家对基本的经济学概念的内涵似乎有高度共识,法学专业不是,大家对最基本的概念例如公平、正义、人权、自由、民主都有不同认识。但是法学对自己的研究对象高度共识,就是人的行为。早期的三大专业:神学、医学、法学,神学研究人的意识、医学研究人的身体、法学研究人的行为,相较于经济学和法学,管理学似乎不仅对基本概念没有共识,似乎对研究对象亦尚未达成共识。

汪丁丁:我很感谢张鹏这一段补充,因为最近十年,我很少关注法学院的教学了。三十年前,我确实关注,与朱苏力一起。后来,周其仁倡导下,我成为“法经济学研究中心”的第一任学术委员会主席。法学院的教学,我认同张鹏描述的思路。因为法律远比经济更是“制度依赖的”。

当代的管理学,我认为可以有两方面的努力:

1)研究企业家行为,努力使企业的创新活动更持久;

2)将管理学扩展为“社会治理”,努力建构更抽象的理论框架,然后应用于企业管理。

我读德鲁克毕生作品,深切感受到,他的思路就是生命现象学的思路,在E23的课堂上,我这样解释过德鲁克的思路。生命现象学的三个核心命题是,英文表达更容易:communal existence, functional activity, organization.

你们或许都熟悉德鲁克的著作。想想看,也许同意我,也许与我商榷。

唐中立:看了群里老师和同学们的分享与讨论,都非常精彩和有启发;感觉是回到了最元初意义上的“知识”与“学问”探究。让平日里较少触及或主动去深入思考的“大问题”变得非同寻常,意义重大!

受上述讨论内容的吸引或者刺激,也分享一点自己的思考或者疑问,向老师和同学们请教。

一,凡“价值”,必定有“偏好”,是因为“价值”的判断都是主观的吗?是不是也正是因为主观偏好(主观价值排序)差异的存在,使得“交换”与“再生产”(资源重组、新价值创造)成为可能;也可以理解为财富的起源或者市场经济的内在驱动动力?

价值偏好,或者说主观价值排序是如何产生的呢?从最原始的生命出现开始,是不是个体所处的外在环境(或者面临的约束条件)差异导致了个体价值偏好的不同?

在面临一定的资源约束条件下的群体,个体价值偏好不同的小群体,能够通过交换让每个个体价值最大化,于是驱动了个体之间的合作;而个体价值偏好相同的另一群体,无法通过交换实现价值的增加,是不是也会驱动个体之间的竞争与博弈?就整体而言,就出现了竞争与合作并存,贸易与争斗交织演进的人类历史?

二,关于广义经济学,埃里克拜因霍克在《财富的起源》这本书里提出一个观点,认为经济本身是由众多个体组成的互动网络,是一种涌现现象,也是一个进化系统。对于初始状况的敏感性、路径依赖型以及高度动态复杂性使得经济像天气一样,只能进行短期预测而无法进行长期预测。

而进化(演化)只是一个在巨大的可能性空间中筛选的过程,没有远见,没有计划,没有理性,也没有有意识的设计,有的只是针对适应性算法进行的盲目又机械的反复折磨。想听听丁丁老师的评论!

三,关于佛学“空相”说,在心头一直有一个疑问认为不能自圆其说。“缘起性空”应该是佛学理论的一个核心支柱,认为万事万物都是因缘际会的刹那聚合,没有自性,包括“我”,本质都是空相。

金刚经里的两句经典:凡所有相,皆是虚妄;若见诸相非相,即见如来。一切有为法,皆如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观,讲的也是空相。

如果“我”也是空相,没有自性,那谁在修行?谁在造业?又是谁在成佛呢?

四,管理学领域,德鲁克被誉为大师中的大师,在中国具有广泛的影响力。相比较之下,亨利明茨伯格、野中郁次郎的知晓度低很多,他们的管理思想提供了一个不同的视角,也想听丁丁老师对他们的评价。

野中郁次郎对于企业组织的观点就很特别:

野中郁次郎认为组织是一个知识创造的实体,强调组织不仅是信息的被动接收者和处理者,更是知识的积极创造者。这个创造过程,就是著名的SECI 模型,即社会化(Socialization)、外显化(Externalization)、组合化(Combination)和内隐化(Internalization),描述了知识在个体与组织之间转化和创造的动态过程。例如,员工之间通过面对面的交流分享隐性知识(社会化),将隐性知识转化为显性知识(外部化),将不同的显性知识进行整合(组合化),然后个体再将组织的显性知识内化为自己的隐性知识(内部化),通过这样不断循环的过程,组织实现了知识的创造和更新。

野中郁次郎强调知识的动态、社会和体验性质,表明真正的创新是通过互动、对话和共享体验产生的。这个想法在当今的数字和人工智能驱动的经济中尤其重要,知识创造力是领先组织和落后组织之间的最终区别。

(熊比特书局微信公号文章:Vol.08 纪念野中郁次郎:他颠覆德鲁克,创造了管理界的“爱因斯坦时刻”by 郝亚洲)

高玲玲:中立,最近刚好在看一本书,主要是讲佛法与哲学的一个关系,所以对你的第三个问题咱们略微探讨一下,如有不对的还请多指教。佛法以缘起的眼光看世界,认为一切有为法都是无常、无我、无自性空的。而佛教所说的“无我”,是要否定那些对自我的错误认定,只有否定之后才能看到“我”的本来面目。另外,佛教中是不会用“我”的概念来表达,而是说佛性、觉性、本来面目,因为用“我”很容易产生误解。凡是意识去认定的东西,我们认为是“我”的东西,事实上都不能代表本来面目。

唐中立:谢谢!有启发。[抱拳]

这一点感觉跟阳明心学毫厘之间,也是要通过格物致知的功夫(修行),祛除错误的认知和欲念对本心的遮蔽,恢复心的本来面目,达到致良知(悟性)目的。

但是修行的“主体”,或者说“造业”、“轮回”的主体是谁呢?还是有一点迷糊[呲牙]

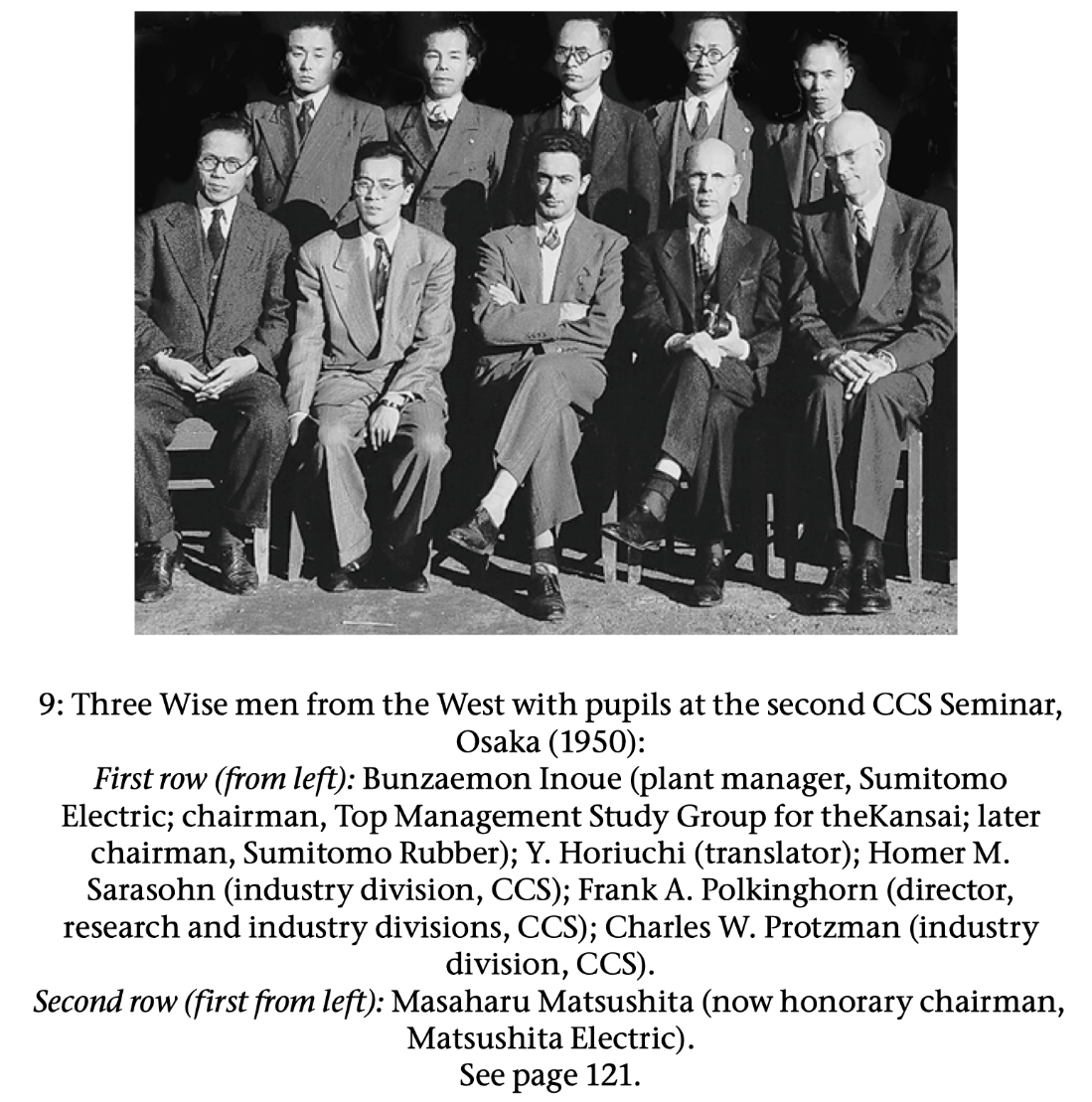

汪丁丁:中立要么不发言,要么一次发表这样多的精彩评论或感受,难怪有朋友说你是重量级的学生。我前年课堂的心智地图里,贴了四本野中郁次郎的著作,中译本的全套,但我也意识到这位老先生偏重哲学而且是法国哲学,特别是“场域”,简直是他的知识创造型企业的核心。他谈论黑格尔,也引发我的好感。毕竟我们这一代人也深受黑格尔哲学的影响,马克思主义的三大来源当中最核心的一个。以致我和老友邓晓芒都认为21世纪是黑格尔的世纪,虽然20世纪也许是康德的世纪。但我觉着野中郁次郎的哲学,运用于企业创新活动,略嫌僵硬,尽管还有那些示意图。总之,我后来就不再介绍他。甚至在他辞世时,也没有建议《财新周刊》写“逝者”文章。德鲁克是维也纳学派的参与者,年轻时也是他父亲沙龙里那些后来影响西方文明的许多人物的小朋友(参见他太早发表的自传《旁观者》)。德鲁克的思想,其实是奥匈帝国知识精英们熏陶的余绪,若非如此,他的第一本著作不会成为丘吉尔建议的预备役军官“必读”。他晚年在一张小纸片上颇自豪地写下自己的三大贡献之一:东亚经济奇迹是他的管理思想之子。德鲁克这一相当自负的判断,有一个旁证,就是中译本《清教徒的礼物》(英文版是2007年发表的)。我截图请诸友看看,那就是西方三位智者(麦克阿瑟将军紧急请来的无线电工程师及管理者)在大阪为日本企业家开办的“黄埔二期”管理培训班合影。

唐中立发言里的第三项,我认为本质还是西方学界长期以来论辩的主题之一:佛家学说的核心是“轮回”以及“涅槃”(跳出轮回),佛家不谈“灵魂”,那么,轮回的究竟是什么。以前我与黄霁讨论过,轮回的是“心识”。西方人讲究科学探索,参见我置顶的朋友圈,8月14日的,我提及6月上线的豆包“深入研究”为我做的最近十年文献综述:关于“濒死体验”(NDE)和“离体经验”(OBE)。这样丰富的案例(远超统计显著所要求的样本数),科学界努力寻求解释。当时在他们身体之外的,我认为,可称为“心识”。在几乎每一次我的EMBA课堂上,我或多或少总要提及神秘体验。毕竟,我长期研读荣格全集。所谓“神秘”,是相对于“科学”而言的。在东方思想传统里,无所谓神秘或科学。孔子与老子的关系,我们从《庄子》的描述可知。中国思想传统,充其量只区分“实学”与“玄学”。我每次阅读庞朴《火历钩沉》,都感受到神秘性与实证性。这就是咱们东方人的思维特征,冯友兰的概括是:挟泰山以临北海。而西方人的,不过是“雕虫小技”,壮夫不为也。

唐中立发言的第二项,因为涉及收益递增三要素(互补性、存量效应、路径依赖性),容我在课堂上深入讨论。既然我的经济学基于“主观价值论”,当然不能预测外界。凡要预测长期演化的努力,都是“未来学”,不是严肃的社会科学。讨论社会演化,包括“企业”决策或一般而言一切“组织”的决策,我只有一套理论,就是我的《新政治经济学讲义》。我在这个微信群里最初提出的问题:企业究竟是什么?隐含了我这套理论,以后我在课堂上,也许有机会简要介绍。

唐中立发言的第一项,直接延伸了我们在这里的聊天主题。是,只要谈论价值,在我的理解里,必定是主观价值。呵呵,因为,改革之初,我们这一代人就已批判了马克思的客观价值理论。我们的批判,是系统的,就是说,先当学生,再当先生。例如,我通读了《马恩全集》,然后沐浴净身拜读《资本论》,不仅第一卷,而且恩格斯编篡的第二卷和第三卷,不仅拜读而且与朋友们讨论,然后再找来马克思主义的死敌:奥地利学派经济学家的著作,逐一研读。那都是1985年之前的故事,1985年我出国,就在夏威夷大学的图书馆延续我的阅读,顺便也浏览西方的马克思主义著作。总之,李嘉图-马克思,客观价值论是无法成立的,必须放弃。此后,要谈论社会演化(包括组织的演化),我认为最好用的就是《新政治经济学讲义》(2015年北大国发院与出版社就这本书召开了一次我的学界老友们参加的研讨会)。关于“竞争与合作”,我写了几篇文章,主旨是论证,竞争与合作,不可或缺,前者是“物竞天择”的延伸,后者是一切秩序的基础。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号