12月13-14日Psychedelics by David Nutt

图1:Modern Psychedelics --- The Handbook for Mindful Exploration 2025 Joe Dolce《现代心理致幻剂:正念探索手册》。

图2:Psychedelics --- The Revolutionary Drugs That Could Change Your Life—A Guide from the Expert 2024 Professor David Nutt《心理致幻剂:可改变你人生的革命性药物 --- 专家指南》。

图3:David Jay Brown 2024 Psychedelics and the Coming Singularity --- Conversations with Duncan Trussell, Rupert Sheldrake, Hamilton Morris, Graham Hancock《心理致幻剂与即将降临的奇点:与那场致幻剂运动的领袖们的对话》。

自从心理致幻剂被恢复名誉以来,他在各地演讲,并且,我下载了一个视频,是2025年6月他在伦敦的圣詹姆斯教堂的演讲,“Ruppert Sheldrake A Lecture on Panentheism 2025 June-13 St James Church London”(关于泛神论的一堂课),另一次演讲也很精彩,“Ruppert Sheldrake 2025 Oct-15 What Happens When You Treat the World as Alive”(当你将这个世界视为活着的时候会发生什么),图6,他有一种谦虚的姿态,他的英文表达充满幽默。我很喜欢他的风格,我几乎收藏了他每一本书和每一个视频。我在2019年为北京大学国家发展研究院EMBA2018级讲授创新与伦理课程时绘制的心智地图里,介绍了拜登政府当年的通告,将于2020年正式允许使用心理致幻剂。我记得我在加州短期居住时期,那里已可在一些药店购买各种大麻制品(完全称不上“心理致幻剂”)。我在夏威夷居住的那些年,不仅海边的咖啡馆,而且夏威夷大学校园附近的玛诺阿超市旁边的那家咖啡馆,出纳机旁边的台子上都可看到“卡瓦”粉末小包,几美元一小包。豆包指出,卡瓦也是“毒品”。在库克船长抵达夏威夷的时候,酋长们以贵宾之礼款待他,包括在他面前由一群女性咀嚼卡瓦果实之后将汁水吐在一只碗内,然后献给库克船长。他不愧是英国的“启蒙之子”,当场喝下那一碗无法想象的汁液。不过,他的航海日志里似乎有记录,他感觉这种汁液“令人愉悦”,远超酒精饮料。在疫情期间,我为北京大学国家发展研究院EMBA2019级至2021级网上授课期间,在合适的段落,继续讲解我对致幻剂的理解,例如,那场社会运动最著名的领袖,麦金纳兄弟,后来到夏威夷的“大岛”居住并养殖致幻蘑菇。我下载了他们在居所款待来自世界各地的致幻友人的视频,其中当然也包括剑桥大学现在的学术明星(长期研究“意识的非局部性”),谢尔德莱克教授,他那时还年轻,他与麦金纳,以及一位研究神秘学的数学家,三人合著了一本书,今天已成为这场运动的经典,

图4:Rupert Sheldrake, Terence McKenna, Ralph Abraham 2001 Chaos, Creativity, and Cosmic Consciousness《混沌,创造性,宇宙意识》。

图5:Ruppert Sheldrake 2012 Spirituality A Very Short Introduction,谢尔德莱克为“牛津极简系列”(只邀请各领域的权威人物为公众撰写)撰写的小册子《精神性》。

我今天只抄录图2所示的这本书,导言和第一章,微信读书的译文:

致幻剂堪称神经科学与精神病学领域的一场新革命。在过去的几年里,与致幻剂相关的整个领域发生了巨大的变化。自20世纪60年代尼克松总统在美国发起全球禁毒运动以来,这些化合物在长达50年的时间里一直被以极其严厉的方式列为非法物质。如今,拜登总统表示,迷幻蘑菇中的裸盖菇素和MDMA在几年内将在美国被正式认定为药物。希望欧洲也能在几年后效仿这一做法。目前,在美国和加拿大的某些地区,食用迷幻蘑菇已经是合法的。就在我写这篇文章的时候,澳大利亚在2023年2月修订了《治疗用品法》,使得裸盖菇素和MDMA从2023年7月1日起被正式列为药物。作为迷幻蘑菇成分的裸盖菇素,很快就会在俄勒冈州那些获得政府批准的医疗机构中被使用,而加利福尼亚州和不列颠哥伦比亚省也可能很快跟进。这种对精神药理学的新诠释占据了我过去15年的研究生涯,也是我最重要的研究成果。2018年,我与罗宾·卡哈特-哈里斯博士(现任教授)共同建立了世界上第一个专注于迷幻药物研究的学术机构。这一举措标志着全球范围内对迷幻药物研究的复兴——包括对氯胺酮、LSD、迷幻蘑菇以及MDMA等物质的研究。曾经被视为危险且具有成瘾性的这类药物,如今已经成为了推动神经科学与精神病学发展的关键力量。2006年,我们这个研究小组在贝克利基金会的支持下,开始致力于探索那些支撑迷幻体验本质的大脑功能机制。当时,我完全没想到自己很快就会撰写申请书,申请资助开展关于将迷幻剂用于治疗抑郁症的研究。我们的研究结果给我带来了职业生涯中最大的惊喜:20世纪60年代那些积极倡导迷幻剂应用的学者们曾提出“开启意识、调整状态、超越常规”的理念,但令我们惊讶的是,迷幻剂实际上并不会激发人的意识,或者更准确地说,它们并不会激活大脑的某些区域。相反,它们会抑制大脑中那些导致抑郁情绪产生的部分。

这一发现促使我们开始对那些对常规治疗产生抗药性的抑郁症患者进行研究,结果发现,仅仅一次使用裸盖菇素所带来的效果,就已经是迄今为止针对这种常见且令人痛苦的疾病最有效的单一治疗方法了。致幻药物在应对其他疾病方面也显示出巨大的潜力,例如创伤后应激障碍、强迫症、饮食失调以及某些疼痛性疾病。对于那些目前接受的治疗效果不佳或根本无效的患者来说,这些药物为他们带来了希望;同时,对于精神科医生和心理学家而言,它们也同样具有重要意义。尽管神经科学和脑成像技术取得了重大进展,但这些新疗法仍是过去50年来精神疾病治疗领域的首次重大突破。事实上,具有致幻作用的药物氯胺酮已经被用于治疗那些对传统疗法产生抗药性的抑郁症患者。之所以能够如此,是因为氯胺酮在许多国家已被作为麻醉剂使用了数十年,因此它属于合法药物,而致幻药物和MDMA则不属于这一范畴。我们的研究团队已经成为了全球领先的迷幻药物研究机构之一,尤其是在运用脑成像技术来探究这些物质的治疗机制及其对意识的影响方面取得了开创性成果。因为迷幻药物不仅具有潜在的药用价值,更是帮助我们了解大脑机制与意识本质的重要工具。正如威廉·詹姆斯在一个多世纪前在经历过迷幻体验后所说过的那样……我们日常清醒状态下的意识……只不过是一种特殊的意识形式而已;而在它的周围,被那些极其微妙的“屏障”所隔开,存在着许多完全不同的意识形式。任何试图全面解释宇宙的理论,如果忽视了这些其他形式的意识,那么这种理论都是不完整的。如何看待这些意识形式呢?因为它们与普通的意识截然不同。我同意詹姆斯的观点——这些由致幻剂引起的意识状态变化,属于与研究亚原子粒子或宇宙起源同样重要的科学课题。

现代神经成像技术使我们能够观察致幻剂对大脑不同区域的影响,更重要的是,这些技术还能帮助我们了解在服用致幻剂后,这些大脑区域之间的连接关系会发生怎样的变化。可以说,这些技术对于研究迷幻状态下的意识而言,就如同大型强子对撞机对于粒子物理学而言一样重要。与粒子物理学的情况一样,我认为我们对这些现象的理解才刚刚开始。我们正处于精神医学领域的一场革命的前夕。在经历了50年的禁止、刑事化以及污名化之后,科学终于证明了:致幻剂通常并不会带来危险或伤害。相反,当人们按照经过验证的安全且符合伦理规范的指导原则来使用这些物质时,它们将成为精神健康治疗领域中的下一场革命性突破。你之所以会拿起这本书,或许是因为你听说过那些关于使用裸盖菇素治疗难治性抑郁症的开创性研究,也或许听说过MDMA被用于治疗创伤后应激障碍这一事实。从2023年7月1日起,在澳大利亚,这两种物质都被正式认定为药物;而在美国和加拿大,MDMA也很快会被批准用于医疗用途。又或者,你是因为某个朋友告诉你,他们在亚马逊地区参加过阿亚瓦斯卡冥想体验后,心理健康状况得到了显著改善,因此才决定尝试这些致幻剂。又或者,你认为微量服用LSD或迷幻蘑菇能让自己变得更高效、更有创造力,还能改善情绪。你可能会在想,服用致幻剂是否真的安全,它们是否真的有效;甚至还在考虑,是否值得前往荷兰、牙买加、俄勒冈州或科罗拉多州等地——在这些地方,人们是可以合法使用某些致幻剂的——以便合法地获得这些致幻剂带来的益处。这本书是15年研究与科学创新的成果。

它将解答你关于致幻剂以及那些具有致幻效果的药物的所有疑问,其中包括迷幻蘑菇(含有裸盖菇素)、阿亚瓦斯卡酒以及LSD。如今,这些药物已被广泛纳入治疗抑郁症、成瘾症和创伤后应激障碍的研究领域,在治疗强迫症、饮食失调症以及某些疼痛性疾病方面也显示出良好的前景。但问题并不仅仅在于这些药物本身。只有将致幻剂与心理治疗相结合,才能取得最佳的治疗效果——这种全新的治疗方式能够充分发挥这两种方法的优势。作为一名神经科学家和精神药理学家(专门研究药物与大脑之间关系的学者),我同时也是一名精神科医生。因此,我非常清楚:对于那些目前所接受的治疗方案无效或效果不佳的患者来说,这些药物确实能为他们带来获得有效治疗的希望。这本书将介绍我和我在帝国理工学院的团队所发现的关于致幻剂如何作用于大脑的机制(详见第4章),以及我们是如何发现致幻剂的作用方式与目前临床精神病学中主要使用的抗抑郁药物存在显著差异的(详见第5章)。这一点非常重要,因为医学治疗某种疾病的方法越多,患者的康复前景通常就越好。研究表明,致幻剂的作用速度非常快,通常只需要服用几次就能见效,而那些传统的药物则需要数周甚至数月才能产生效果。因此,致幻剂能够迅速帮助患者康复,而这正是传统精神病学治疗方法所难以做到的。除了在医学领域之外,这类药物尽管在大多数国家已被列为非法物质长达50年,但现在却开始出现在文化、学术界以及商业领域中。这一趋势始于迈克尔·波伦所写的那本非常出色的书《如何改变你的思维》,这本书后来还被改编成了Netflix节目。如今,哈里王子也在自己的著作《 Spare》中公开了自己使用阿亚瓦斯卡和迷幻蘑菇的经历。而对于迷幻药物作为药物在未来的发展而言,更重要的是,主流社会也开始接受这类药物了。

美国精神病学协会的前主席保罗·萨默格拉德教授就曾提到,他早年接触LSD的经历促使他选择了成为一名精神科医生。“那是一次充满神秘色彩的体验,同时也改变了我对‘自我’这一概念的理解。它让我开始深入思考神经生物学与意识之间的关系——因为如果如此微量的药物就能如此深刻地改变一个人的感知能力,那么这对我们理解心灵与大脑之间的联系,以及精神病学中关于精神疾病发病机制的研究,又意味着什么呢?”这场研究复兴运动最初是由一系列新的大学研究团队推动的,其中包括我们所在的团队;随后,另一批专注于这项研究的专门制药公司也加入了这一行列。如今,其中一些从事此类研究的公司的市值已经达到了数十亿美元。主流社会之所以能够接受这种研究趋势,或许是因为当前掌权的一代人在年轻时很可能都尝试过致幻药物。最早公开谈论这一话题的人之一是史蒂夫·乔布斯,他说服用LSD是他一生中最重要的经历之一:“我无法用语言来描述LSD对我产生的影响,但我可以肯定地说,那是一次改变了我的人生的积极经历,我很庆幸自己曾经有过这样的体验。”

关于致幻剂如何在20世纪60年代开始受到人们关注,这个故事确实非常引人入胜。1943年,合成LSD的科学家阿尔伯特·霍夫曼在用指尖接触这种物质后不小心摄入了它,从而偶然发现了LSD的致幻效果。后来,霍夫曼也确认了迷幻蘑菇中所含的这种活性成分其实就是裸盖菇素。如今看来,这似乎令人难以置信,但在20世纪50年代,桑多兹公司分别将这些化合物以“Delysid”和“Indocybin”的名称推向市场,并将其提供给世界各地的研究人员,试图探索它们在医学领域的应用潜力。这引发了20世纪50年代和60年代第一次关于致幻药物的研究热潮:当时进行了数百项临床试验,还出现了数千份关于致幻药物、尤其是LSD的病例报告。据估计,在这一时期,美国政府的科研资助机构——国立卫生研究院共提供了130多项研究资助。致幻剂的出现标志着生物精神病学发展中的一个重大转折点。它们证明了某种化学物质能够影响人的心理状态与大脑功能,从而说明利用药物来治疗精神疾病是完全可行的。现代精神病学的研究正是建立在这些早期研究的基础之上的。精神科医生开始使用致幻药物,帮助患者唤醒被压抑的记忆与情绪,从而帮助那些在心理治疗过程中进展缓慢的患者取得进展。大约就在这个时候,“致幻药物”这个名称被正式提出了,其含义就是“能够影响人的精神状态”。

正如你将在第7章中读到的,致幻药物在治疗酒精成瘾方面取得了极为显著的效果。20世纪中叶的迷幻药物研究也存在着阴暗面。在美国,这类研究的大部分是由中央情报局、军队及其他政府机构负责开展或资助的。他们既在士兵身上也在平民身上进行LSD实验,有些实验是在征得同意的情况下进行的,而有些则是在未经同意的情况下进行的(详见第13章)——他们将LSD视为冷战时期可能使用的武器。有传言称,苏联打算将LSD作为化学武器使用,要么向西方士兵喷洒这种药物使其丧失战斗力,要么将其掺入供水系统,从而让整座城市的居民陷入昏迷。正是这类担忧推动了西方的相关研究工作,英国军队也进行了自己的实验。尽管这些研究在当时的标准来看已经违背了伦理道德,但它们确实标志着人们开始探索迷幻药物对大脑的影响。20世纪60年代,当LSD从实验室中流散出来时,它极大地激发了艺术与音乐领域的创造力,同时也推动了政治领域的变革。在美国,旧金山的海特-阿什伯里区成为了这场新兴青年反文化运动的中心,许多年轻人开始远离常规生活,投身于这些运动之中。当时,人们还举行了反对越南战争的示威活动、环保游行、民权抗议活动,女性主义运动也在此期间应运而生。最早的音乐节就此诞生了,其中以旧金山举行的人类聚会活动为开端。对许多人来说,音乐是他们首次接触迷幻药物时的重要体验元素(第6章也会解释为什么音乐在迷幻辅助治疗中同样具有重要意义)。这些迷幻药物催生了“感恩而死”乐队、“大门”乐队、吉米·亨德里克斯以及披头士乐队的“佩珀中士的孤独之心俱乐部乐队”等著名乐队。同时,“迷幻药测试巴士”也开始进行巡回演出,传播着关于和平、爱与音乐的理念。

随后,在1967年,LSD在美国被列为第一类管制药物,被认定为极具危险性、会使人上瘾,且没有任何医疗用途。美国当局带头发起了全球性的禁用致幻药物的运动,几年后,1971年联合国通过的毒品公约也将这些药物列入第一类管制范围。大多数国家都跟随了联合国的这一决定。其他一些致幻药物,尤其是裸盖菇素和麦斯卡林,也被列入了禁用名单,尽管实际上几乎没有关于这些药物使用情况的证据,更谈不上它们会造成任何危害。历史已经告诉我们,致幻剂之所以被禁止,并非因为它们有害,而是因为它们会改变人们对于世界重大问题的认知方式,而这令当权者感到恐惧。致幻剂具有改变那些有害思维模式的能力,而在治疗抑郁症、成瘾等问题时,这种能力被证明是非常有用的(详见第5章和第7章)。然而,当这种能力与社会动荡联系在一起、进而威胁到现政府的统治时——尤其是在涉及军事外交政策以及资本主义统治秩序的情况下——当权者并不认为这种能力具有任何价值。因此,美国政府通过禁止致幻剂来试图重新控制这种社会动荡。他们无法禁止反对越南战争的抗议活动,所以就选择了禁止LSD。这些药物显然根本不应该被列入第一类管制药物名单;它们并没有那么危险,而且确实具有医疗用途。最终,这些抗议活动确实促使越南战争得以停止,但针对致幻药物的禁令却一直延续了下来——直到现在。

这种安排实际上使关于致幻剂的研究在长达50多年的时间里被彻底扼杀了。相关科学研究的数量几乎降为零。而那些现有的研究,由于被贴上“非法”和“危险”的标签,因此被忽视了,也从被认可的精神病学研究范畴中消失了。20世纪70年代,当我还在接受精神病学培训时,根本没有听说过任何关于迷幻药物具有积极作用的研究结果。为了为禁止使用这些药物的行为提供正当理由,各国政府出资开展了相关研究,旨在证明这些药物会带来危害,因此所有的研究焦点都集中在这一方面。媒体传播的种种恐吓性报道在传播这些信息方面起到了重要作用——例如,这些报道警告说,如果服用LSD,人们会直视太阳直到失明,或者会以为自己能够飞翔而从窗户跳出去;还有文章声称LSD会损害染色体、腐蚀年轻人的身心。最重要的是,这些报道都警告人们,一旦服用了迷幻药物,就再也无法恢复正常生活,甚至会因此发疯(更多相关内容请参见第13章)。由于致幻药物仍然被人们视为有害物质,因此这本书也会努力消除一些关于这些药物的误解和错误观念(详见第12章和第13章)。的确,这些药物具有很强的药效,因此必须被认真对待;但大多数人仍然认为它们极其危险、容易上瘾,且没有任何医疗价值。我花费了大量时间去教育那些本应更了解真相的“专家”,其中包括许多资深的精神药理学家和精神科医生。此外,还有一些政客和官僚认为,英国将这类药物开发成药品会违反联合国的规定——这种说法也是错误的。更糟糕的是,仍有相当一部分媒体乐于刊登关于这些药物的耸人听闻的恐吓性报道。

正是在20世纪90年代开始担任政府顾问期间,我才清楚地意识到:迷幻药物所造成的实际危害与它们被列为非法物品这一事实之间存在着巨大的差距。例如,在英国,每年大约有上百万人在秋季的生长季节采集并使用迷幻蘑菇。但到了2005年,新鲜的迷幻蘑菇被被归入A类毒品——与海洛因和可卡因同属这一类别,而持有这类毒品将会受到最严厉的处罚。其实,干制的迷幻蘑菇早已被归入A类毒品。这种对它们安全性的评估显然缺乏逻辑性。有证据表明,自从人类开始食用植物以来,他们就一直在利用植物来改变自己的意识状态、获得愉悦感、逃避现实;更重要的是,他们还利用植物来探索自己大脑的潜能、标志自己成年、增强群体凝聚力,以及出于精神或宗教方面的原因。回顾史前时期,有一种理论认为,印度教的起源与某些能够改变人们意识状态的药物的使用有关,这些药物被统称为“索玛”。后来,奥尔德斯·赫胥黎在小说《美丽新世界》中也将这种能够安抚人们的药物称为“索玛”。由于关于索玛的具体成分只有非常古老的文献中有记载,因此目前人们仍然对此存在争议。然而,研究致幻蘑菇的专家R·戈登·瓦森认为,索玛很可能包含了含有裸盖菇素等致幻成分的蘑菇提取物,以及毒蝇伞等其他植物成分,大麻也可能被用作其原料之一。

大约在公元前1500年左右,古希腊人被认为会在一场秘密的宗教节日中使用致幻剂,以此来纪念德墨忒尔女神及其女儿珀尔塞福涅。这种名为“埃琉西斯秘仪”的宗教仪式每年都会举行,持续了2000年,时间跨度从公元前1600年左右开始。在为期十天的节日期间,人们会禁食,然后步行11英里,从雅典前往埃琉西斯的德墨忒尔神庙;之后他们会饮用一种神圣的致幻饮料——基克翁。据信,这种饮料其实是葡萄酒中加入了来自谷物作物的麦角菌,这种麦角菌能产生与LSD类似的化学物质。最早的现代历史证据来自那些入侵南美洲的西班牙征服者。他们报告称,在南美洲和中美洲的许多地区,人们都在使用致幻药物,包括迷幻蘑菇、阿亚瓦斯卡酒以及麦斯卡林。西班牙人试图彻底消灭所有关于这些致幻植物的记录和知识,甚至将使用这些药物的行为定为死罪,但这些传统并没有因此而消失。事实上,当西班牙人将自己的语言和文化强加给当地居民时,土著人们非但没有停止使用麦斯卡林,反而将这种来自仙人掌的致幻物质重新命名为“圣彼得”——这个名字来源于基督教中的圣彼得,他在传说中负责为人们打开通往天堂的大门。近年来,古老的阿亚瓦斯卡宗教仪式也越来越受到全球人们的关注。这与我在21世纪初为“药物滥用问题咨询委员会”所做的工作有着相似之处。

当时,政府试图阻止人们使用的一种药物是MDMA。我们的官方研究结果表明,尽管摇头丸确实导致了一些年轻人的死亡,但它其实并不像被归为A类药物那样危险。由于A类药物会受到最严厉的处罚,这一事实促使我开始致力于制定那些基于科学证据、公平且合理的毒品法规。正如你将在第12章中读到的那样,2009年,由于我公开指出了不同药物的危害程度,尤其是认为人们夸大了MDMA的危害性,政府解雇了我。正因如此,我开始着手研究一种能够客观、准确地评估药物危害性的方法。三年后,这项研究让我确信:不仅在人类身上进行MDMA的相关研究是安全的,对于裸盖菇素而言也是如此。正如你将在第6章和第12章中看到的那样,过去15年的研究对迷幻药物所声称的种种危害与益处进行了系统而详尽的分析。这些研究表明,当这些药物被正确地用作药物时,它们并不会带来危险;只要使用得当,它们的风险并不会成为阻碍其被开发成药物的障碍。事实上,任何药物,如果使用不当,都会带来危险。我开始研究致幻剂,是因为我想更深入地了解大脑与意识的本质。用那位研究致幻剂的化学家亚历山大·舒尔金的话来说——也就是人们常称的“迷幻药博士”——“我一直对人类思维过程的运作机制抱有浓厚的兴趣。”致幻药物以任何其他药物类别都无法比拟的方式,对大脑产生深远而奇妙的影响。关于这些影响的最精彩、最令人信服的阐述,可见于奥尔德斯·赫胥黎在1954年出版的那本具有革命性意义的著作《感知之门》中。

赫胥黎的思想之所以如此引人入胜,正是因为它们具有极高的预见性——这些思想预示了后来的一系列科学发现,而事实上,在他进行这些思考的时候,人们对大脑的了解还非常有限。要摆脱普通认知模式的束缚,在那些超越时空的片刻里,去认识外部世界与内部世界——不是以那些为生存而焦虑的动物,或那些沉迷于语言与概念的人类所看到的方式,而是以那种被广阔而纯粹的意识直接、无条件地所感知到的方式去认识它们——这种体验对每个人来说都具有无与伦比的价值,尤其是对知识分子而言。20世纪50年代,阿尔伯特·霍夫曼推断出,迷幻蘑菇中的活性成分裸盖菇素其化学结构与神经递质血清素相似,而LSD的某些成分也具有类似的化学结构。然而在当时,人们还并不清楚血清素的具体作用机制,也不明白它在大脑中是如何发挥作用的。20世纪70年代,脑科学领域发生了翻天覆地的变化:人们发现,大脑在本质上是一台由化学物质构成的机器。那些形成我们的思想、支配我们的各种功能与认知过程的信号,是通过电信号在神经元之间传递的;但当信号需要跨越神经元之间的间隙——即突触时,就会依靠神经递质这类化学物质来完成这一传递过程,而血清素就是其中一种重要的神经递质。后来,一种被称为基因克隆的新技术使得人们发现:血清素在大脑中存在15种不同的受体,而致幻药物正是通过与这些受体中的其中一种——5-HT2A受体结合,才会产生它们特有的效果。这种5-HT2A受体通常也被称作2A受体。由于致幻剂会干扰人的思维,因此它们成为研究某些血清素受体在人类意识中的作用的重要工具。此外,这些致幻剂对于理解血清素对情绪的影响,以及血清素整体上对人类大脑功能所起的作用,也具有至关重要的意义。

我们现在拥有了能够揭示致幻物质与大脑受体结合时会发生什么现象的神经成像技术。我们可以利用脑磁图来观察大脑产生的电波活动。功能性磁共振成像技术能够让我们看到迷幻药物如何改变大脑的不同区域,以及这些区域之间的连接关系会如何发生变化。正电子发射断层扫描技术则能够揭示这些药物在大脑中的分布位置、它们与大脑的哪些部位发生结合,以及这些药物在大脑中停留的时间长短。由于致幻药物仍被归类为第一类管制物质,因此进行相关研究仍面临诸多障碍,其中成本问题尤为突出。这项禁令已经持续了50年,因此导致了50年的研究空白。这种对学术研究的限制堪称有史以来最严重的形式,因为它的影响是全球性的。事实上,致幻药物如今已有可能被用作药物,这一事实说明,它们从一开始就不应该被禁止——至少不应该被禁止用于娱乐目的,更不应该被禁止作为药物使用。在过去的50年里,许多患有精神疾病或成瘾问题的人错过了本可以获得的最佳治疗机会。这本书正是这种审查制度被推翻、即“迷幻文化复兴”这一现象的体现。这是现代科学领域中最令人兴奋的研究方向之一。我相信,在读完这本书之后,你们一定会明白为什么我会这样认为。

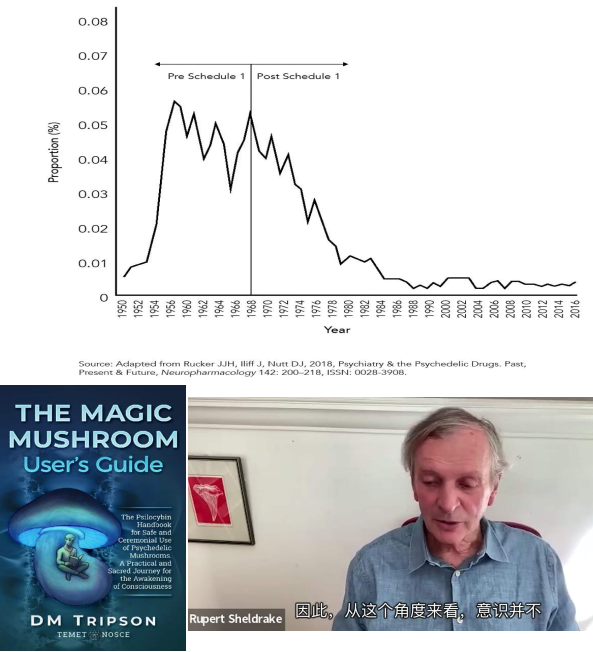

图7:致幻剂研究状况,1950-2016。图8:DM Tripson 2020 The Magic Mushroom User's Guide --- The Psilocybin Handbook for Safe and Ceremonial Use of Psychedelic Mushrooms --- A Practical and Sacred Journey for the Awakening of Consciousness《魔法蘑菇使用指南:安全和仪式使用心理致幻蘑菇的裸盖菇素手册,为意识觉醒的实践与神圣之旅》。图9:Ruppert Sheldrake 2025 Oct-3 What is really known about consciousness(关于意识我们究竟知道什么)。在这次访谈中,谢尔德莱克概述了他坚持研究的“宇宙意识”,用他的术语,“意识场”。这是一种外在于任何个体的场,在他的一系列科学实验中,已表明是真实存在的。事实上,普通人可以重复他设计的这些实验,只要他们有自己忠实的狗。

12月12日Gary Marcus 与 Karl Friston

2025年11月13日 Gary Marcus 与 Karl Friston 的对话,继续探讨具身机器人如何形成意识,抑或仅仅从“内容”映射到“内容”却无法涌现真正的“意识”。马库斯是当代世界最著名的人工智能批评者,我在朋友圈里介绍了他至少两次,他年轻时创建了一家成功的人工智能应用公司,后来卖给了“优步”。他对人工智能目前思路的激烈批判,与我一样,基于对人工智能基本原理的把握。也因此,奥尔特曼将马库斯视为“天敌”。我评论过,马库斯的言谈举止,充分显示了他的敏捷与才华,例如,他旁边这位,我在朋友圈里推荐了他的两部著作,第一部有中译本(统计参数图 脑功能成像分析 英文版 Karl J Friston 著 2010 科学出版社),他将物理学与心理学统一于自己最近二十年来建构的“数学原理”,并因此而形成了一个学派,他称之为“最小自由能原理”学派。他讲话时的声音格外小,他的许多视频都如此,以致我必须调大音量两倍还常常听不清他在讲什么。马库斯只听他讲了不足两分钟就开始“走神”,似乎完全明白了他的意思,他弯腰从椅子下面拿出一杯咖啡,我看到椅子下面还有另一杯咖啡或饮料,他不打算直视对方的眼睛,这是一种性格,说实话,我自己就是这样,因为我常常在对方说到三分之一时就明白了全部意思于是开始想我自己要想的,如果我继续望着对方的眼睛,那就反而更不诚实,因为我的眼神会鼓励对方继续解释自己的思路。卡尔就是这样一位深思的学者,Karl Friston(这个“Karl”让我推测他是英国皇家学会里的德国人),图2,他是神经科学家,1959年出生,目前是英国皇家学会和伦敦大学学院的明星物理学家(他在2009年之前以核磁共振脑功能成像数据的处理方法闻名于世并因此入选英国皇家学会)。此后,他转入“意识”研究,发表了著名论文“the foundations of biology”(生物学的基础),副标题是“physics of sentience”(关于感觉的物理学)。他的思路是理论物理学的,毕竟,这是他的本行,但因在脑科学领域的成就,他继续前行,就遇到“意识”问题了。

这个视频,要知道,印度裔主持人是多伦多大学的“数学物理学”家,他对每一位访谈者的要求是:不必担心听众不懂,尽管深入探讨相关主题。所以,我喜欢收集他的访谈视频,至2025年11月4日已超过120G,现在已超过900GB(感谢北京大学国家发展研究院IT室的祖磊和他的伙伴们推荐了一款华为路由器取代我家里陈旧的苹果路由器于是我在书房里下载视频的速度增加了几十倍),相当于收集了许多理论物理学及相关领域的高端教科书。我在2025年11月13日“北大二代教育群”里介绍过他与马库斯的这次对话。稍早,我在2025年11月4日微信朋友圈里介绍了他的理论,我从他2024年4月1日演讲“The Most INTENSE Theory of Reality”(或可译为“最强的实在论”),那是他与印度裔主持人在皇家学会总部面对面访谈的视频。我截图二十多幅,贴了九幅,我担心大多数人根本不明白这些截图的意思。

11月4日 Karl Fristo

图1:Karl Friston 1959- as a British neuroscientist and theoretician particularly at University College London --- "Free Energy Principle" 2024 April-17 The Most INTENSE Theory of Reality,这是印度裔主持人2024年4月17日在英国皇家学会对弗利斯通的面对面访谈的视频,“自由能量原理”。Karl Friston 现在是英国皇家学会的明星,频繁出镜。他像是德国人,不过,他长期在英国的伦敦大学学院研究脑科学。他2009年以前的成果是核磁共振脑成像数据的处理方法,中国科学出版社有2010年影印版,

图2,“统计参量图”,并因这一方法在脑科学数据分析领域的巨大成功而入选皇家学会的成员。此后,他转入“意识”研究,发表了著名论文“the foundations of biology”(生物学的基础),副标题是“physics of sentience”(关于感觉的物理学)。他的思路是理论物理学的,毕竟,这是他的本行,但因在脑科学领域的成就,他继续前行,就遇到“意识”问题了。

图3:Karl Friston Rethinking the Foundations of Biology --- the physics of sentience,这是他那篇论文的原文,“重新思考生物学的基础:感觉的物理学”。

图4,这个视频,要知道,印度裔主持人是多伦多大学的“数学物理学”家,他对每一位访谈者的要求是:不必担心听众不懂,尽管深入探讨相关主题。所以,我喜欢收集他的访谈视频,昨天已超过120G,相当于收集了许多理论物理学及相关领域的高端教科书。

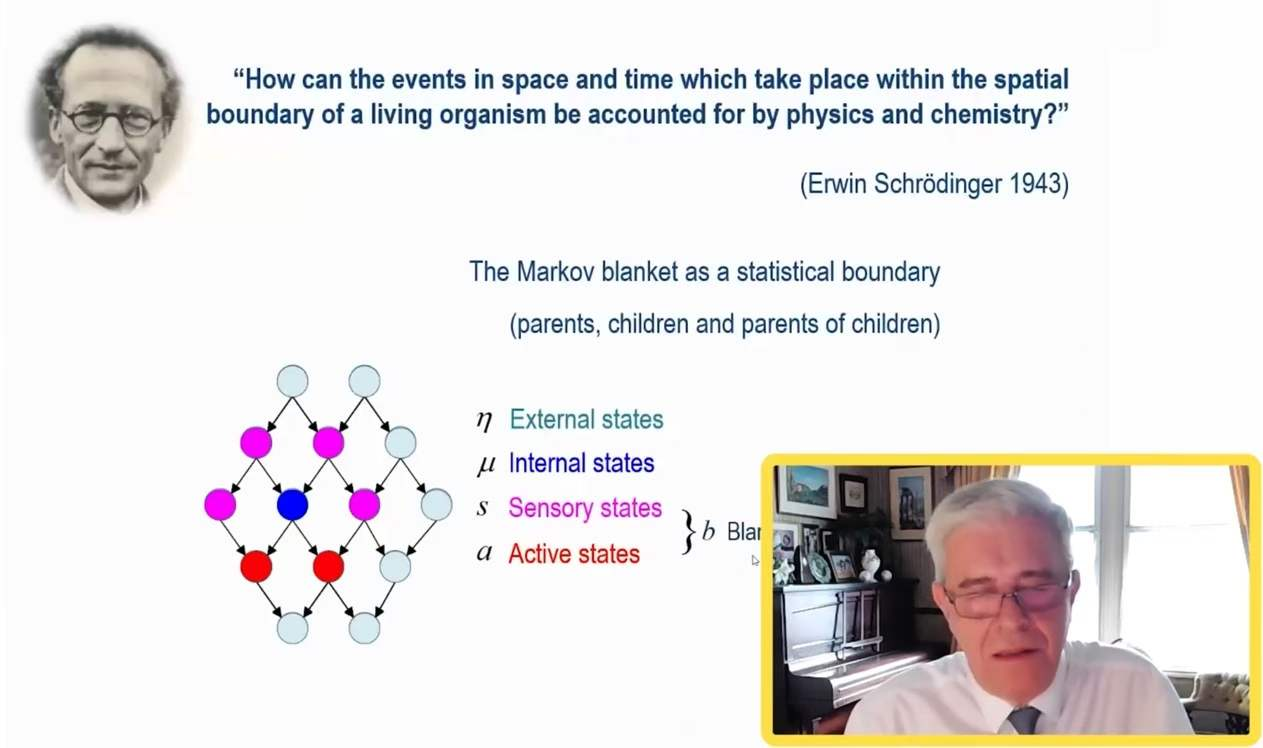

图4是Friston为这次视频访谈准备的提纲第1页。此后的几幅截图,都足够艰深,以致我只能贴图。

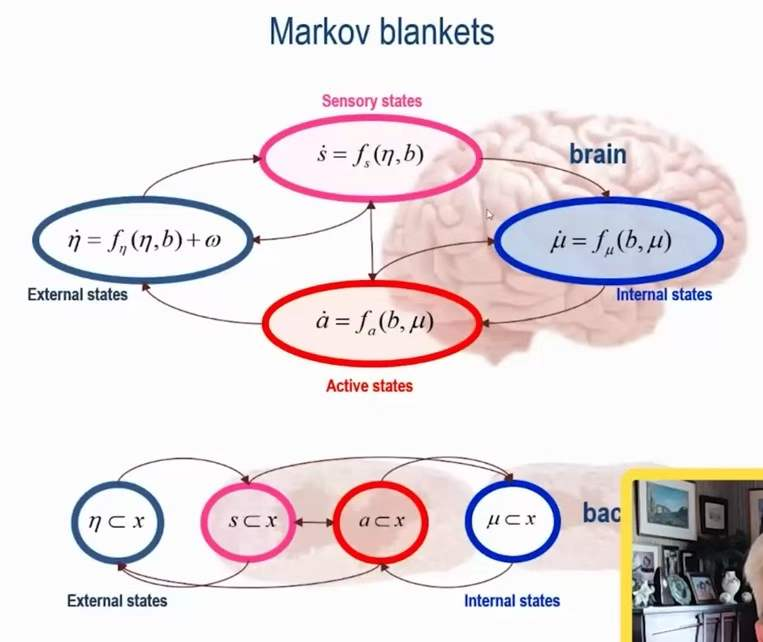

图5:马尔科夫“地毯”,这是他的理论模型的边界条件,非常重要。图6:这是他的理论模型包含的四套微分方程组。

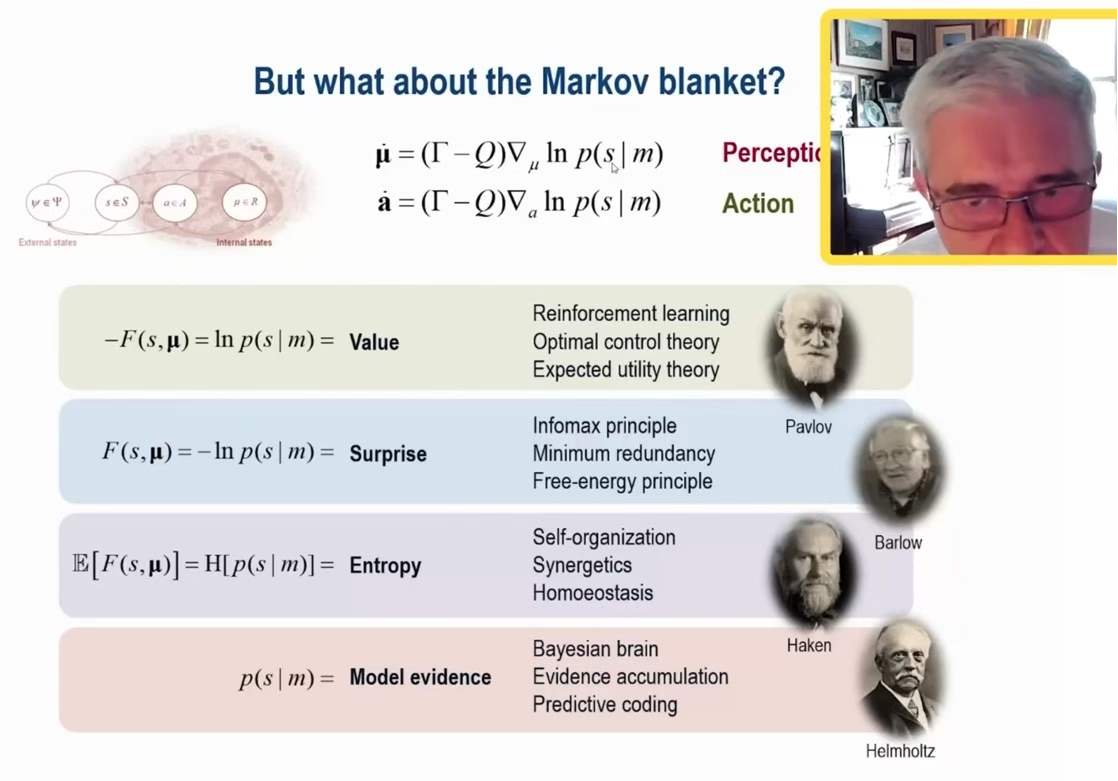

图7,这里显示的图形,是模型在特定边界条件下的一个解的“意识”图示。图8:value, surprise, entropy, model evidence(价值、惊讶、熵、模型里的自明性)。这里列出的,是他的思路里最关键的四个单词。我最喜欢的是,他坚持解释最原始生命的意识,所以,他的模型,首先适用于“细菌”,例如“原核细胞”。我尽可能避免讨论真核细胞(体积通常是原核细胞的一万倍)。原核细胞的内部犹如广州城里,人头攒动,摩肩接踵,在宏观视角下,是典型的“无序”现象,正是从这种微观无序现象里,生命涌现,宏观视角下,形成了最原始的“生命”(细胞复制自身的过程)。他的学说,最初的假设是:原核细胞有能力区分“内部”与“外部”,因为,外部的活动,与内部的活动,相互之间有某种独立性,这种外部活动对内部活动相对独立性,在演化中能够生存的细胞必须有所感觉,否则,符合我们的常识,它将很难繁衍后代。因此,原核细胞为繁衍后代,必须遵循这一假设:细胞膜的外部不同于细胞膜的内部。图8列出以往的大理论之为他的大理论的特例。图9,随后,他在自己的大理论框架里定义物理学视角下“粒子”:粒子意味着对系统状态的重新划分,将这些状态归入“内部的”、“外部的”、“边界的”。我仍在“微信读书”里反复译听他的两位弟子和他于2022年发表科普作品:Thomas Parr, Giovanni Pezzulo, Karl J Friston 2022 Active Inference --- The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior MIT Press《主动推断:心智、大脑、行为中的自由能量原理》。在我的理解里,这位作者远超我前几天推荐的认知语言学家 George Lakoff 2025年新著。远超,因为后者不愿意或不能够将自己的视野扩展到原核细胞的水平。事实上,我评论过了,他描述的“神经回路”,至少适用于玄武纪爆发之后的生命。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号