作者按语:今日检索“重要性感受+历史感”,发现了这篇文章,应当是世纪文景出版社选编的,根据我的《经济学思想史进阶讲义——逻辑与历史的冲突和统一》(世纪文景/上海人民出版社,2015-10)。恰好,三日之后我为朗润园EMBA2019级讲授的“转型期中国社会的经济学原理”。这篇文章,经我修订之后,适合同学们预读。

自从有了文字以来,后人若要理解前人的思想,通常有两条途径:其一是文本分析方法(例如经典阐释学);其二是思想史方法。文本,也包括口述史的文本。因此,在文明史阶段(不是史前史阶段)——或许更晚,在西方社会,“实践智慧”的传统中断之后,文本成为思想传承的主要途径。

但是,随着人类社会范围的迅速扩张,最初嵌入于具体情境的文本脱离了原来的情境,于是很容易误导后人陷入怀特海所谓“错置实境的谬误”(the fallacy of misplaced concreteness),或者陷入詹姆士(William James)所谓“vicious abstractionism”(邪恶的抽象主义),总之,这些文本或概念容易误导后人以抽象概念取代真实情境的切身体验,因此很难获得关于重要性的感受。可是,消失了重要性感受之后,哪里可能有智慧呢?知识取代智慧,这就是文字的代价。

在一个缺乏常识的时代,我认为上述第二种途径——就是通过思想史方法来理解前人的思想,可能更好一些,当然也更累一些。至少,对以前的人物和他们的思想,我们通过思想史方法可以有韦伯所谓“同情的理解”。

在运用思想史方法时,我们首先试图想象作者的生活情境(物质生活、社会生活、精神生活),然后试图感受作者通过作品试图表达的重要性。我们常要重复这一过程,直到获得比单纯文本分析所得的更令人信服的理解。现在,这种思想史方法被用于理解古典政治经济学家的和他们之前的经济学思想。

思想史方法与经济学方法的最关键差异在于,经济学家通常只关注统计显著性或曰“一般”,而不关注相对于统计显著性的“例外”。可是思想史家必须关注这些例外或曰“个别”。经济学家根据切身体验推测具有一般意义的命题,并借助统计方法检验这些命题;思想史家试图找到有特殊意义但缺乏统计显著性的命题,并考察这些特殊命题蔓延或消失的过程。

这里,我再次描述思想史的基本方法——同情理解,并引余英时自述感受来说明思想史家怎样可以进入历史情境。根据余英时的感受,广泛阅读的主要功能是帮助读者感受特定历史情境,并由此理解当时的作者在他们的著作里希望表达的重要性感受。作者想要表达的感受可能有许多,哪些是对我们而言重要的?

在思想史研究中,这是一门艺术,可以称为“感受艺术”。回到我的三维理解框架——物质的、社会的、精神的,并非真有三维空间,因为这里没有测度也没有数量关系,甚至也不能肯定三个维度之间有正交关系。我称之为“理解框架”,而且很好用,几十年来,它从未让我失望过,它帮助我不遗漏任何重要性。如果没有这样的三维理解空间,你可能是一位文学评论家,那么,你最容易漏掉“物质生活”维度,因为你擅长分析“社会生活—精神生活”平面里的事情。结果呢,可能你研究的思想史人物,例如美国诗人和侦探小说家爱伦•坡,他恰恰感受到了某种例如技术进步的重要性。于是,因为没有一个完整的理解框架,你的思想史分析可能就很偏激——遗漏了重要角度的分析,要么是偏激的,要么是平庸的。

回到余英时的案例,他是汉语史学和思想史泰斗,他研究朱元璋的时候,最初无甚感觉,于是踌躇,直到他细读中共史学大家吴晗的“明教与大明帝国”一文,对朱元璋当时的生活情境“才获得了一种比较近实的理解”。正是基于这一感觉,余英时《宋明理学与政治文化》着力探讨明朝酷刑,尤其“恶虐士类”——王阳明是第一个“去衣受杖”的士大夫,究竟基于何种理由,然后阐发明代士大夫政治文化之远逊于汉唐宋,故可理解为何“相权”衰微而“皇权”独大始于明代。由此也可理解,王阳明“龙场顿悟”之后理学的转向——由朱熹的追求外王之道,转为阳明的追求内圣之道。

可是我读余英时晚年这部作品《论天人之际:中国古代思想起源试探》,意识到他对神秘主义缺乏重要性感受。因此,他谈及列子那段故事的文字,就显得很苍白无力,远不如南怀瑾(《庄子諵哗》)对这段故事的阐述那样令人信服。南怀瑾先生在修身方面,我认为,肯定是有重要性感受的。我读他的文字,主要是感受他修身的重要性感受。

最后,我写了“感受艺术”的三阶段:(1)通过当时思想者的感受,我们感受当时具有重要性的问题。(2)感受贯串一切时代的重要性,一旦可以感受,也就可能表达,于是完成思想史的任务。此处,我画了一个箭头指向“历史”——我们研读历史,除了陶冶性情之外,就思想而言,应是理解贯串历史的最重要议题。可是,最后一段文字,“我们有限的感受力,常约束我们在自己的时代和局部社会之内并将局部感受理性化。”此处,我画了一个箭头指向“逻辑”——在我的理解中,当我们需要为自己(在局部社会网络里)的生活提供意义(理由)的时候,我们运用包括逻辑在内的理性化手段。所以,(3)思想史感受艺术的最高境界,如黑格尔所言,是“历史与逻辑的同一”,也就是说,每一次理性努力(哲学),一方面是特定历史阶段的理性形态,另一方面还是“世界精神”整体历史的一个环节。我要再次提醒你们,黑格尔的逻辑是涵盖了形式逻辑的辩证逻辑。这一洞见,黑格尔《逻辑学》(所谓“大逻辑”)“第二版序言”(关于“逻各斯”在“形式逻辑”之外)和“导论”(关于“科学”的真正合理开端)有详尽的论证。

治经济学思想史,重要性感受的能力是首要条件。任何一位经济学家,在我们想象里被嵌入于上述的三维理解框架之后,他的精神生活中哪些事件是特异性的?他的社会生活和物质生活中哪些事件是特异性的?例如小密尔,我们知道他童年是天才,但没有真正的童年生活,据此不难理解他与台劳夫人相遇时的情感爆发,以及后续的故事,以及他基于切身感受而写作《论自由》,以及他在这本书里表达的自由观念之偏激性质。不过,我们还需要考察小密尔的社会生活,例如,他是当时最重要的一名国会议员,运用他的影响力,他积极推动了妇女权益法案,又因为女权运动与劳工运动的密切关系,他也积极推动了劳动权益法案。我们还应考察小密尔的物质生活世界,不过这方面的传记资料相当少。最后,也是最重要的,我们应从中国角度重新审视小密尔的思想。例如,严复翻译了他的两本书,其一是《论自由》(严译标题“群己权界论”),其二是《逻辑学》(严译标题“穆勒名学”),由商务印书馆收录在“严译八种”之内。那么,严复为何如此看重小密尔的思想?为何在西学百千可译之书当中,严复翻译八种,而小密尔独占两种?他的自由理念对中国知识界产生了怎样的影响?由此而对当代中国有何影响?

举一反三,你们可以研究马歇尔,还可以研究凯恩斯。他们两位与小密尔相似,各自有相当特殊的个人史。注意,我写了一个英文单词“empathy”。这是余英时先生在谈论思想史方法时引用的韦伯术语,有时候翻译为“同情共感”,也有时翻译为“入神”,在心理学教材里翻译为“移情”。我们研究思想史人物时,应当带着这样的同情共感来阅读和理解他们。

熊十力先生有更精彩的描述,他说(《佛家名相通释》),读书的时候,要用全副生命体验去撞击文字,方可迸发出思想火花。这才是读书!也就是说,你用你的经历、你的生命体验、你的痛苦与快乐的感受,去和作者的文字撞击。不如此,就不是阅读。

然后,回到上述思想史阅读的第二层次,我们争取获得某种“贯通感”,就是贯穿着一切时代的重要性感受。这样,我们再争取将这种贯通感表达出来。如果表达不出来,根据怀特海命题——在理解之前先有表达,在表达之前先有重要性感受——你也很难理解你的感受。这就是“历史”,即表达出来的贯通感。

我们在经济学教育中学习到的,都仅仅是逻辑表达,是局部感受的理性化,而不是贯通感。当然,我们的有限感受力通常无法让我们感受例如西周时期的生活及具有根本重要性的议题。所以,治思想史和历史,怎样获得重要性感受,这是最关键的环节,它也最难。可是,在我的理解里,这种贯通感也是最具有人文意味的环节,甚至可以说它就是人文。

我在第一讲介绍了国内的经济史学家李伯重的感慨,西方的科学化的史学要求史学家必须科学建构每一个历史环节,否则就不是可信的。例如,我们若要建构美国早期奴隶贸易的历史细节,可能要计算每年多少奴隶从西非被贩卖到北美,使用了多少只船,中途死亡率很高,于是怎样影响了奴隶的售价,诸如此类的计算,最终,我们要解释奴隶劳动为何越来越昂贵,从而废止奴隶劳动是符合经济理性的。这类研究可信,而且得了诺贝尔经济学奖。但是我们中国人在史学里寄托了人文情怀,如果因为不能建构关键性的细节而让我们寄托了丰富情感的一些历史不再是可信的,这就很痛苦。

我常想到梁漱溟自述年轻时的一段感受,那时,他一心要入佛门,为了独处修炼,他还要学医,当然还拒绝结婚。某一日,他在书房里研读,周身血脉固结,喘不过气来,突然,随手翻开一本儒家的小册子,顿时如沐春风,百穴顿开,幡然醒悟。他明白儒家最适合他的生命。自从这一体验之后,梁漱溟没有再离开过儒家,他关于人生问题和中国问题这两大问题的求解,都不再离开儒家思想。

其实,哪怕科学和技术的进步足使我们建构全部历史细节到可信的程度,我还是不能相信这样的历史。因为,人类理性若要理解人类命运实在是微不足道的,近代以来科学昌明,从1500年算起,不过500年。冥冥之中,或六合之外,或许有远比人类能理解的更宏大的秩序在运行并决定着人类命运。我读斯密《道德情操论》,感受到斯密相信存在着上述这种人类永远无法企及的宏大秩序。人类好比在茫茫大海上随风漂泊的一叶扁舟,根本不知道大海的秩序,也不知道向何处去。人类充其量以微弱的理性之光窥见了神的先定和谐秩序的一个极小局部,所谓“管窥”。然后,他将这种管窥之见写出来,例如《道德情操论》和《原富》。以斯密的上述立场,他很难认为自己的著作有多么伟大——如同今天他的著作在我们经济学家心目中的这种崇高地位,他始终对神的先定和谐秩序怀着古代斯多亚学者那样的敬畏感,他在《道德情操论》里几十次引述斯多亚学派的见解。史家公认斯密是斯多亚学派的追随者,而且,斯密关于“无形之手”的信念,完全类同于斯多亚学派关于神的先定和谐秩序的论述——善与恶的合理共生,为了实现善而允许必要的恶,或者善源于恶。

这样一种对冥冥之中、六合之外存在着决定性地影响着人类事务而且远非人类理性可能洞察的宏大秩序的信念,在“科学”的时代被称为“神秘主义”。

那么,还有没有科学理性之外的其他方法可以让我们洞悉或领会上述那种宏大秩序对人类事务的决定性影响呢?当然有。我们要有开放的心态,否则就很难接受科学之外的任何方法。事实上,神秘主义有远比科学传统更悠久也更丰富的传统。例如,最近几年,我和一位在场的同学共同探讨天体运行对地球上人类事务的影响。元培学院一位新生得知我对星相学的这种兴趣之后批评我迷信,可是我不认为我们应继续让科学方法封闭自己的心灵,况且在上帝的眼睛里,难道人类如此相信科学就不是迷信吗?很可笑呀,人类凭借科学就妄想洞察宇宙秩序,一点儿敬畏感都没有。我认为获取上述的那种贯通感,在很大程度上不能凭借科学建构,而要凭借神秘主义的感通性。当然,这是题外的话题,不是经济学思想史学术传统之内的话题。

所以,我们生活在一个迅速变迁的经济当中,很难想象,或许永远无法想象此前长达千年的稳态时期中国人的日常生活。那时候,什么是真正重要的呢?也许如孔子所言,“丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安,盖均无贫,和无寡,安无倾”(《论语 • 季氏》)才是最重要的。反观当代中国人的日常生活,什么是真正重要的?是平等吗?或许,经济学家普遍认为,是机会平等。但或许不是,或许只要每个人的收入都在迅速增加,也许没有必要太计较平等问题。当然,如果致富机会完全被少数人垄断而多数人的收入停止增长,平等问题就成为首要的问题了。也许因此,反腐败才是最重要的问题。

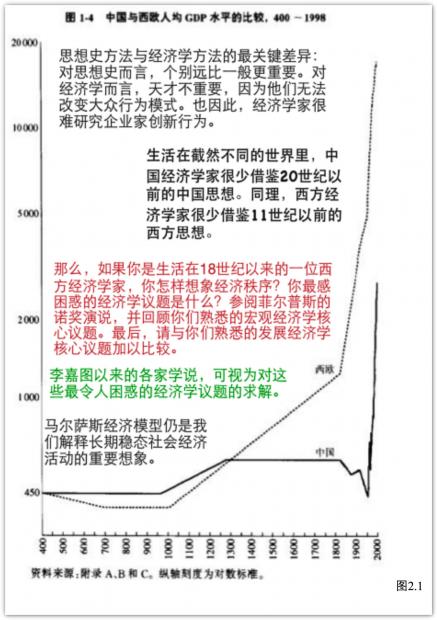

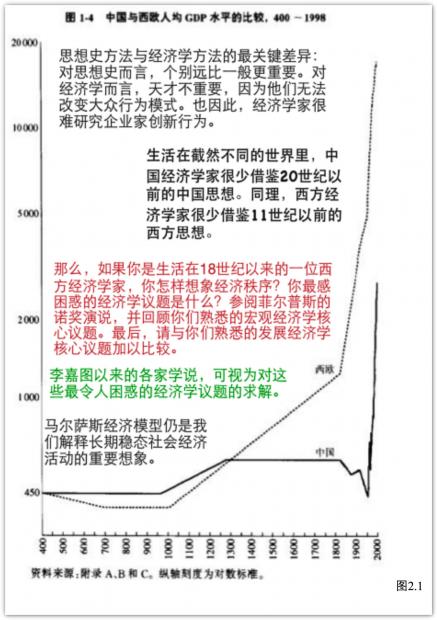

那么,在图2.1中,你们决定研究哪一段历史情境里的思想史人物呢?多数人,只要不是天才人物,只能想象转型期社会的历史情境。如果你是天才,你可能直接想象夏商周三代的历史情境。所以,在迅速变迁的历史阶段,我们能够理解斯密吗?或许小密尔、马歇尔、凯恩斯,他们所在的社会远比斯密所在的苏格兰社会更稳定?你们在选择学期论文时,需要作出这样的判断。

图2.1,取自汪丁丁《经济学思想史进阶讲义》的图2.1,原图不很清晰。

2020年12月2日

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号