不要以为我在谈论一个政治敏感话题。行为经济学的狭义定义是:经济学+心理学。十多年来,我一直讲授行为经济学,当然要将各种社会现象置于行为经济学视角下考察一番,这是学者的思想自由嘛。不过,我讲解过当代中国政治文化调查报告,这两份报告都显示中国人有一种被学术界称为特殊主义的情结。由于这一情结,中国人特别能够忍受严重的社会不公或非义行为,因为,反正每一个人都有自己的特殊关系可以缓解不正义对他的损害。抽样调查的分析结果,之一,是,对社会正义的敏感程度,随年龄先递增再递减,大约在大学本科生的群体里达到峰值。不急,等他们毕业之后,不会超过十年,大多数,绝大多数,都变得成熟,甚至圆熟,甚至精通厚黑学,甚至成为官场老手等待晋升为部长呢。话题扯远了,……由于特殊主义的情结,我的观察是,假如一群中国人同等程度地参与议论一项政治敏感话题,假如他们因此遭遇政治迫害,那么,中国的特殊主义政治迫害一定要甄别这些人的罪恶程度,将他们当中的某些人称为幕后黑手,另一些人是被别有用心的人利用,诸如此类,总之,政治迫害是个性化的,因为法律面前绝没有人人平等。既然制度或政策充满着这样的不确定性或人为性或随意性,那么,理性的行为模式就是对制度的作用忽略不计。我要早餐啦,回来继续写。

……继续:试问九十年前,1920年代,年轻人想要加入中国共产党,动机为何?我的观察是,首先,1919年以前主导着民国知识界的是无政府主义思潮,例如《东方》杂志那期无政府主义专号,收集了多少优秀学者的文章。毛泽东告诉斯诺,他在北大学习时期,也深受无政府主义思潮的影响。李锐认为毛泽东毕生思想都有无政府主义的影子,“和尚打伞,无法无天。”其次,十月革命一声炮响,为中国人送来了马克思列宁主义。考虑到交通阻隔,从瞿秋白以记者身份绕道海参崴去见列宁到1919年,需要两年时间,布尔什维克的意义才可被中国知识界认真对待。至于1921年是否为中国共产党的第一年,几位建党元老认为无关紧要。最要紧的是,1919年至1921年之间,出现了数目显著的共产主义小组,并且,统计显著地,共产主义小组的成员多数仍是无政府主义者(参阅张国焘《我的回忆》卷一及他在孙中山上海官邸遇到吴稚晖时的对话)。

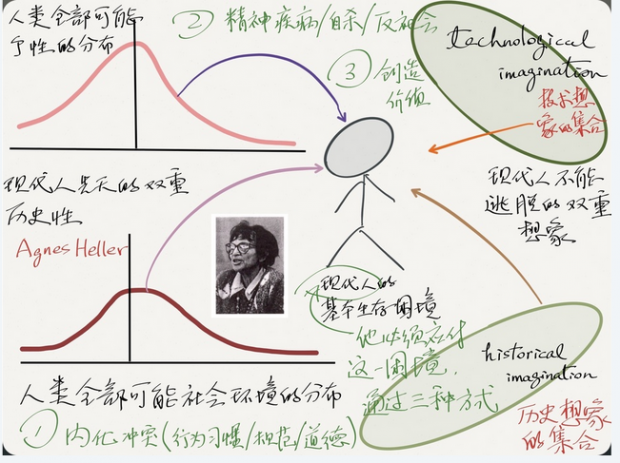

以上回顾意味着,那时,中国社会的上层群体,类似于以往任何历史时期,例如古埃及最年轻的那位法老的宗教革命,再次涌现出一小撮革命精英,典型地,俄罗斯19世纪涌现出来的“十二月党人”,相信人间可能恢复或可能有天国正义,并为此奋斗哪怕牺牲生命。事实上,我并不晓得他们当中有多少人纯粹由于私人理由而投入革命,至少在我认识的老人当中,相当多的早期革命家,甚至他们的大多数,投身革命是有一些私人理由的。这也无可非议,我不喜欢不知天高地厚的网友们胡乱批评英雄行为动机不纯。行为经济学的原理之一,就是要教导你们,世界上有纯粹动机的任何行为吗?你们的脑子只要还没有被目前的教育体制摧残到白痴的程度,就可以自己想清楚。请记住这一命题:任何行为,不论是人类的还是人类以外的生命行为,绝大多数是要适应环境而不是要追求什么新奇理想。但是,何为适应环境?借用Agnes Heller大约三十年前的概括,每一个人的生存困境来源于他的双重历史性。去年为北京大学朗润园的EMBA学员讲课,在湖畔阁丁丁讲堂,我的转述及图示:每一生命个体的基因型,在生命总体分享的无数可能被表现出来的基因型当中,无异于沧海一粟,也就是说,如果我想象全体可能出现的基因型的分布密度曲线(依照任一顺序将全体基因型编号排于横轴,每一编号的基因型被观测到的表型样本构成纵向线段),我在这条曲线上仅仅是偶然出现的一个点,如果很幸运,我的基因型居然不是唯一的,那么,我更卑微,只不过是横轴上的一个点对应的密度线段里的一个偶然被观察到的样本。这是双重历史性当中的第一重,也可称为“先天的历史性”。然后我投生于特定社会特定家庭特定情境之内,我在那里几乎被决定论地教养到懂事的年龄,从那时开始,我才可能有自己的思想,但我的思想轨线仍严重依赖于我的个人史。所以,我几乎无可选择地被历史地教养成为或许自认为有能力独立思考的年轻人。这就是第二重历史性,也可称为“后天的历史性”,也可以想象为一条适应性分布密度曲线上的偶然一点(在先天分布曲线上任给一点则依照这一基因型之表型最不适合生存到最适合生存的环境将全体可能的社会环境排列于横轴并采样得到纵向密度线段)。一个人的生存困境,源于这样的两种历史性之间的冲突。假如你是先天分布曲线上的一位天才音乐家却投生于被礼教熏陶到完全放弃了乐教传统的汉族家庭并且可能还是多妻制家庭的元配所生的长子,你怎么办?你有强烈的音乐冲动,那种先天的本能,但是你在家族里的长子地位无时无处不教导你压制一切本能。海勒认为,缓解双重历史性的途径有三,其一是将外在束缚内化为习惯,于是你习惯于没有乐感的生活,而且因为是你的习惯,一旦你有机会进入音乐反而会因为偏离你的习惯而感觉不舒服甚至不幸福。其二,海勒认为,你可以选择疯狂,也就是发疯,因为你的内心无法与你的生存环境达成和解。其三,我认为太艰难,这是我几十年以来的体验,海勒认为,你可以创造一种新的文化,从而为你自己的生存方式提供社会承认的辩护。

平日懒得动笔,一写就容易冗长。适应环境,海勒女士的概括,有上述三条途径。在日常生活中,你的行为无非也是上述三类,但绝少是单纯的之一,往往是上述三类的混合。参加革命,年轻人可能因为失恋,可能因为要逃离包办婚姻,可能因为是女性必须缠足却被大地主家庭教养成为独立不羁的女侠,于是革命。总之,没有个人动机,何来任何天下公义的行为?

所以我们可以想象,1919年至1921年,至少在北平,李大钊的办公室,几名共产主义小组的成员讨论中国之前途和人类之命运。肚子饿了怎么办?首先,守常先生月薪当中有80元用于共产主义小组,其次,张国焘父亲是大地主经常汇款到北大。如前述,早期的革命者,几乎都来自上层社会,称为“高尚”而不称为“揭竿而起”。吃饱了没事干,就闹革命?非也。读书的副产品之一就是可以独立思考而不再迷信权威,哪怕只读中国的古书,也难免遇到王充论衡这类的独立思考作品。古人写字成本很高,故而很少无病呻吟,凡作品,务求有新意,否则只教书即可。大约2005年,两位哈佛教授。Shleiffer and Glaeser,在NBER一篇工作文稿里建模论证民主是教育的副产品,思路与我在这里写的一致。注意,民主的前提之二就是独立思考。如果一群人只能随大流,那就不可能有什么民主。我不久前写了一篇文章暗喻肤浅与独裁之间有密切联系。

受过教育且家境优裕的一群年轻人开始革命。千万不可继续想象他们的革命一定导致更美好的社会。唉,人类理性实在渺小,哈耶克认真对待这一事实,然后教导我们,微观行为不可能预先想到宏观后果,因为后者是涌现秩序,是基于私人理由的微观行为的自发涌现,可能导致无序,可能导致有序但有序可能是更糟糕的也可能偶然就是更好的。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号